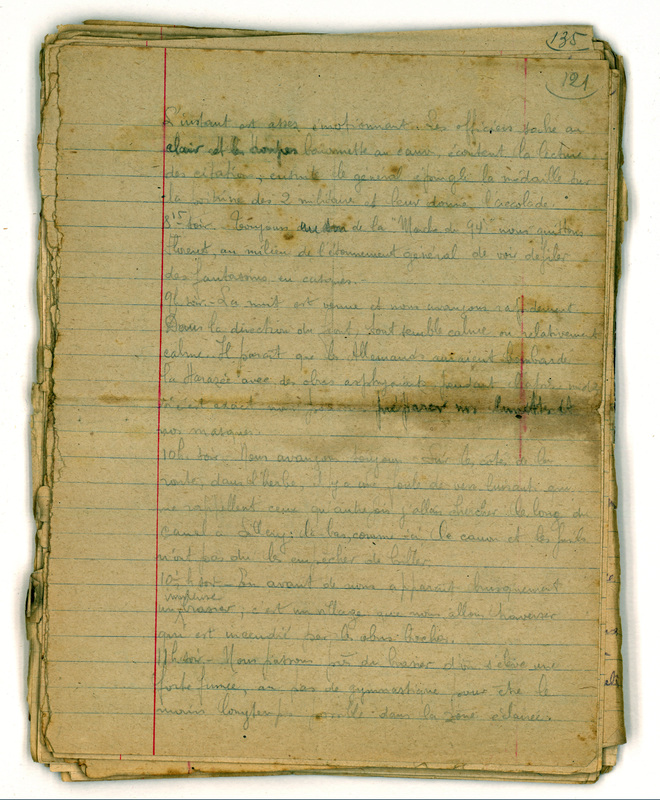

L’instant est assez émotionnant. Les officiers, sabre au clair, et les troupes, baïonnette au canon, écoutent la lecture des citations ; ensuite, le Général épingle la médaille sur la poitrine des deux militaires et leur donne l’accolade.

20h15 — Toujours au son de la « Marche du 94 », nous quittons Florent au milieu de l’étonnement général de voir défiler des fantassins en casque.

21h00 — La nuit est venue et nous avançons rapidement. Dans la direction du front, tout semble calme ou relativement calme. Il parait que les allemands auraient bombardé La Harazée avec des obus asphyxiants pendant l’après-midi. Si c’est exact, nous pouvons préparer nos lunettes et nos masques.

22h00 — Nous avançons toujours. Sur les côtés de la route, dans l’herbe, il y a une foule de vers luisants qui me rappellent ceux qu’autrefois j’allais chercher le long du canal à Sillery ; là- bas, comme ici, le canon et les fusils n’ont pas dû les empêcher de briller.

22h30 — En avant de nous apparaît brusquement un immense brasier ; c’est un village que nous allons traverser qui est incendié par les obus boches.

23h00 — Nous passons près du brasier, d’où s’élève une forte fumée, au pas de gymnastique pour être le moins longtemps possible dans la zone éclairée.

Par endroits, la route est labourée par les obus et nous nous tordons les pieds à chaque instant. Il règne une petite odeur de gaz asphyxiants, mais qui ne tarde pas à disparaître.

23h30 — Traversons La Harazée, puis arrêtons sur le côté droit de la route ; quelle direction allons-nous prendre maintenant ? Au bout d’un instant, l’ordre arrive de nous coucher si nous voulons, nous allons bivouaquer là ; sans en écouter davantage, chacun s’étend à même sur la route. Cette fois c’est bien la nuit à la belle étoile, et l’on peut dire que le soldat dort là où il s’arrête.

Mardi 13 juillet 1915

0h00 — J’étais bien endormi lorsqu’on nous fait lever, pour nous conduire soi-disant dans des gourbis. Cahin-caha, ne voyant pas à trois pas devant nous, nous avançons ; nous trouvons bien des gourbis, mais tous sont occupés. Le fourrier alors, nous dit que nous devons coucher dans les allées qui relient les gourbis ; nous n’en demandons pas plus et nous installons comme nous pouvons.

3h00 — Le froid m’éveille, je déboucle mon sac et enfile ma veste, puis me recouche.

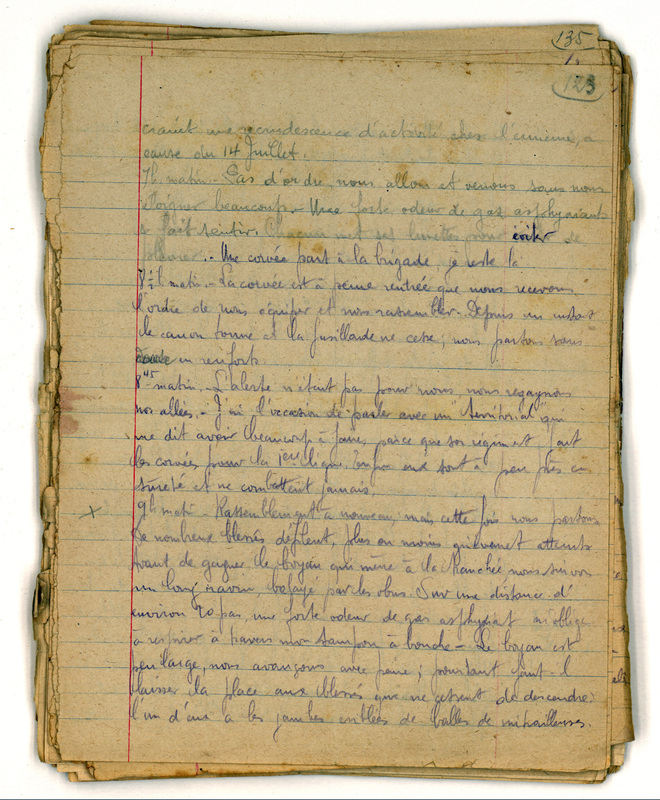

5h00 — Le café arrive. Il paraît que les 1er et 2ème Bataillons sont en route ; si c’est exact, ils n’auront pas eu autant de repos que nous. Je crois que l’on

craint une recrudescence d’activité chez l’ennemi à cause du 14 juillet.

7h00 — Pas d’ordres ; nous allons et venons sans nous éloigner beaucoup. Une forte odeur de gaz asphyxiant se fait sentir. Chacun met ses lunettes pour éviter de pleurer. Une corvée part à la Brigade, je reste là.

8h30 — La corvée est à peine rentrée que nous recevons l’ordre de nous équiper et de nous rassembler. Depuis un instant le canon tonne et la fusillade ne cesse ; nous partons sans doute en renforts.

8h45 — L’alerte n’était pas pour nous ; nous regagnons nos allées. J’ai l’occasion de parler avec un « territorial » qui me dit avoir beaucoup à faire, parce que son régiment fait les corvées pour la première ligne. Enfin eux sont à peu près en sûreté et ne combattent jamais.

9h00 — Rassemblement à nouveau, mais cette fois nous partons. De nombreux blessés défilent, plus ou moins grièvement atteints. Avant de gagner le boyau qui mène à la tranchée, nous suivons un long ravin balayé par les obus. Sur une distance d’environ vingt pas, une forte odeur de gaz asphyxiant m’oblige à respirer à travers mon tampon à la bouche. Le boyau est peu large, nous avançons avec peine ; pourtant faut-il laisser la place aux blessés qui ne cessent de descendre ; l’un d’eux a les jambes criblées de balles de mitrailleuses.

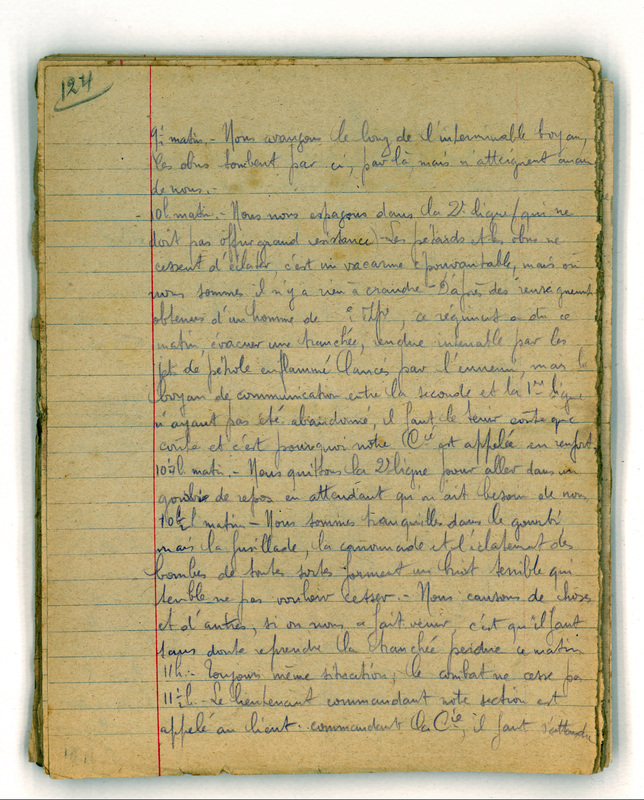

9h00 — Nous avançons le long de l’interminable boyau ; les obus tombent par ci, par là, mais n’atteignent aucun de nous.

10h00 — Nous nous espaçons dans la deuxième ligne (qui ne doit pas offrir une grande résistance). Les pétards et les obus ne cessent d’éclater, c’est un vacarme épouvantable, mais où nous sommes il n’y a rien à craindre. D’après des renseignements obtenus d’un homme du ...éme d’infanterie, ce régiment a dû ce matin évacuer une tranchée, rendue intenable par les jets de pétrole enflammé lancés par l’ennemi, mais le boyau de communication entre la seconde et la première ligne n’ayant pas été abandonné, il faut le tenir coûte que coûte, et c’est pourquoi notre Compagnie est appelée en renfort.

10h15 — Nous quittons la deuxième ligne pour aller dans un gourbi de repos en attendant qu’on ait besoin de nous.

10h30 — Nous sommes tranquilles dans le gourbi, mais la fusillade, la canonnade et l’éclatement des bombes de toutes sortes forment un bruit terrible qui semble ne pas vouloir cesser. Nous causons de choses et d’autres ; si on nous a fait venir, c’est qu’il faut sans doute reprendre la tranchée perdue ce matin.

11h00 — Toujours même situation. Le combat ne cesse pas.

11h30 — Le Lieutenant commandant notre Section est appelé au Lieutenant commandant la Compagnie, il faut s’attendre

à aller bien certainement à l’attaque, mais attendons les ordres du Chef de Section avant de se faire des idées sur l’emploi de notre Compagnie.

12h00 — L’homme de liaison de notre Section arrive en courant nous prévenir de mettre sac au dos et d’aller retrouver notre Chef de Section ; il va certainement se passer quelque chose d’anormal, nous le sentons intérieurement, sans nous en ouvrir la bouche réciproquement. Nous gagnons le boyau, retrouvons notre Chef de Section qui prend des notes, puis avançons lentement ensuite, ne sachant où nous allons. Actuellement, c’est ce boyau qui sert de tranchée, puisque la première ligne nous a été enlevée ce matin par l’ennemi ; on n’a pas encore eu le temps de l’aménager pour le combat, et il est difficile de se rendre compte des

opérations de l’ennemi, à moins de se lever au-dessus du parapet, mais de s’exposer ainsi à être fusillé par les allemands. Les bombes pleuvent à droite, à gauche, en avant, en arrière. Nous avançons lentement. Toujours beaucoup de blessés ; plusieurs entre autres de notre Compagnie, appartenant à une section venue directement en ligne. Vacarme assourdissant ; nous avançons toujours lentement. Il faut gagner, parait-il, le barrage élevé entre nos positions et celles des boches, puis le percer et avancer autant que possible ; c’est une attaque et une terrible même, car

si nous parvenons à avancer, ce sera la lutte corps à corps dans le boyau. Le Chef de ma Section marche à quinze pas devant moi et je ne suis séparé de lui que par une dizaine d’hommes de la Section. Nous sommes massés là, les yeux dirigés partout pour voir si des projectiles n’arrivent pas ; si par malheur l’un d’eux venait à tomber dans le boyau, le massacre serait affreux, car nous sommes trop serrés pour pouvoir chercher refuge derrière quelque abri. Soudain nous arrêtons ; de bouche en bouche passe l’ordre : « Baïonnette au canon ! ». On s’exécute, on charge même l’arme par précaution, puis on fait dix pas encore. Je distingue alors le commandement de notre Chef de Section : « Allons ! en avant, en avant ! ». Instinctivement nous avançons, nous nous poussons les uns les autres sans savoir exactement de quoi il retourne. Mais j’entends des gémissements et j’aperçois deux hommes : le Sergent Féron et le Caporal Costes, tous deux de ma Section, en emporter un troisième qui n’est autre que le Chef de Section qui a le genou et le bras droit brisés. Ils passent prés de moi, suivis par deux, trois, puis dix camarades de la Section, blessés plus ou moins grièvement et se rendant au poste de secours. Il y a des faces couvertes de sang, des fronts, des poitrines, des jambes qui

saignent, et au milieu du vacarme des bombes, on n’entend que le gémissement des mutilés. Je sens mes nerfs se tendre à la vue de cet horrible spectacle ; je me rends compte que des bombes ont éclaté au milieu du groupe des premiers hommes de ma Section, les atteignant tous ; je ferme les yeux ; un instant je ne sais si je dois reculer ; ce sont maintenant des blessés des autres sections, il y en a qui se traînent sur les genoux, leurs pieds ne pouvant plus les supporter, d’autres tenant d’une main leur autre main affreusement mutilée. Je ne vois plus que du sang partout et l’éclatement des bombes me rend fou ; pourtant je reprends mon sang-froid et comprends qu’il faut avancer pour remplacer ceux qui sont blessés. Je cours, d’autres me suivent, nous reformons un groupe compact. Par moments le boyau est tellement défoncé qu’il faut ramper sur le sol pour progresser. Où allons-nous ? Un sergent fait dire à l’arrière que l’on ne peut progresser au-delà du barrage ; l’ordre revient qu’il faut progresser coûte que coûte ; pourtant nous restons sur place ; sur toutes les faces on lit l’énervement et peut-être aussi l’appréhension ! Et puis voilà que le calme renaît

mais non, c’était un calme trompeur ; le claquement sec d’une mitrailleuse résonne prés de moi et ceux qui me précédent font demi-tour, et affolés, veulent fuir ; que faire ? Je ne sais ce qui se passe en avant, mais l’ordre n’est-il pas passé qu’il fallait progresser ; je veux résister, mais la poussée m’entraîne et je fais trente pas en arrière, puis me baisse pour attendre ; c’est alors seulement que je comprends pourquoi il fallait reculer. L’ennemi avait eu l’audace inouïe d’amener une mitrailleuse jusque devant le boyau et, après nous avoir laissés nous masser là, il avait ouvert un feu d’enfer devant lequel nul n’aurait pu tenir. Nous avons perdu une vingtaine de mètres ; à nouveau les blessés arrivent nombreux ; notre Section reçoit l’ordre de revenir en arrière, elle est remplacée par une autre ; je recule donc. Le calme, et l’ordre surtout, reviennent ; j’apprends que Vasnier, Costes, Basine, Bonnard, Vernes, Hugot, et beaucoup d’autres encore sont blessés, tous des camarades de la Section. On ne sait où jeter les yeux pour se tenir à temps hors d’atteinte des projectiles. Quel moment horrible venons-

nous de traverser ; j’en tremble encore d’énervement. Cette fois on transporte dans des toiles de tente des blessés qui n’ont pu

gagner le poste de secours de leurs propres forces ; il y en a que l’on emporte sur le dos et leur évacuation est difficile, car le boyau est étroit, et ceux qui restent ne doivent pas reculer. L’ordre arrive de faire un nouveau barrage, hors d’atteinte de la mitrailleuse et c’est aussitôt la chaîne pour le transport des sacs de terre qui serviront à la construction du barrage. Dès que nous commençons le barrage, les bombes pleuvent ; pourtant nous continuons sans avoir trop de pertes, et la tâche est menée à bien. À chaque instant l’ordre vient de demander les brancardiers et ceux-ci n’arrivent pas. Que leur veut- on ? Ne pouvons nous évacuer nos blessés nous-mêmes ? Entre le barrage allemand et le nôtre, il y a cinq des nôtres, paraît-il, tués par les bombes ou la mitrailleuse ; on ne peut les reprendre ! Dans une petite sape, on a déposé un homme de la Compagnie qui a les deux jambes coupées, c’est pour lui que l’on a demandé les brancardiers, mais ceux-ci ne peuvent arriver, et au poste de secours doivent arriver de nombreux blessés, car il n’y a pas que dans notre secteur que l’on combat, et les brancardiers doivent être appelés de partout.

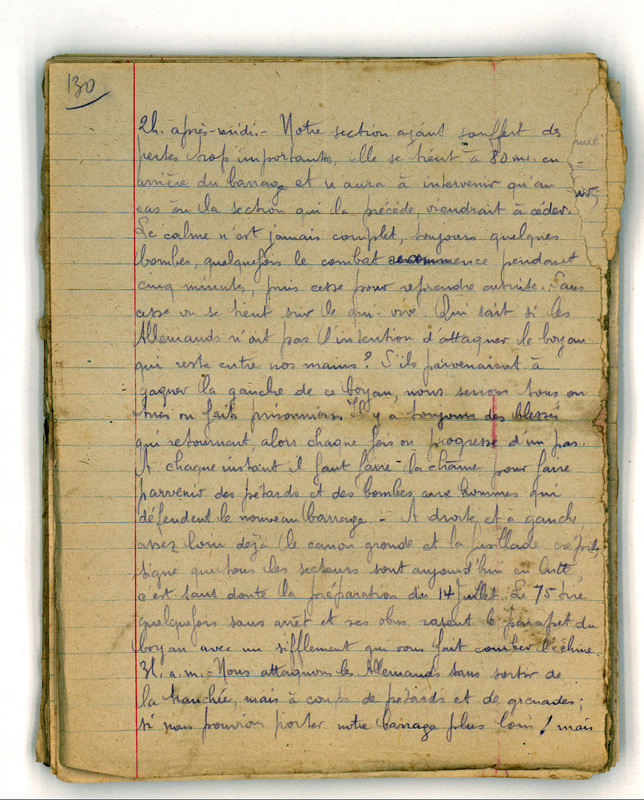

14h00 — Notre Section ayant souffert des pertes trop importantes, elle se tient à quatre- vingts mètres en arrière du barrage et n’aura à intervenir qu’au cas où la section qui la précède viendrait à céder. Le calme n’est jamais complet, toujours quelques bombes, quelquefois le combat recommence, puis cesse pour reprendre ensuite. Sans cesse on se tient sur le qui-vive. Qui sait si les allemands n’ont pas l’intention d’attaquer le boyau qui reste entre nos mains ? S’ils parvenaient à gagner la gauche de ce boyau, nous serions tous tués ou faits prisonniers. Il y a toujours des blessés qui retournent, alors chaque fois on progresse d’un pas. À chaque instant il faut faire la chaîne pour faire parvenir des pétards et des bombes aux hommes qui défendent le nouveau barrage. A droite et à gauche, assez loin déjà, le canon gronde et la fusillade crépite, signe que tous les secteurs sont aujourd’hui en lutte ; c’est sans doute la préparation du 14 juillet. Le 75 tire quelquefois sans arrêt, et ses obus rasent le para-pet du boyau avec un sifflement qui vous fait courber l’échine.

15h00 — Nous attaquons les allemands sans sortir de la tranchée, mais à coups de pétards et de grenades ; si nous pouvions porter notre barrage plus loin ! Mais