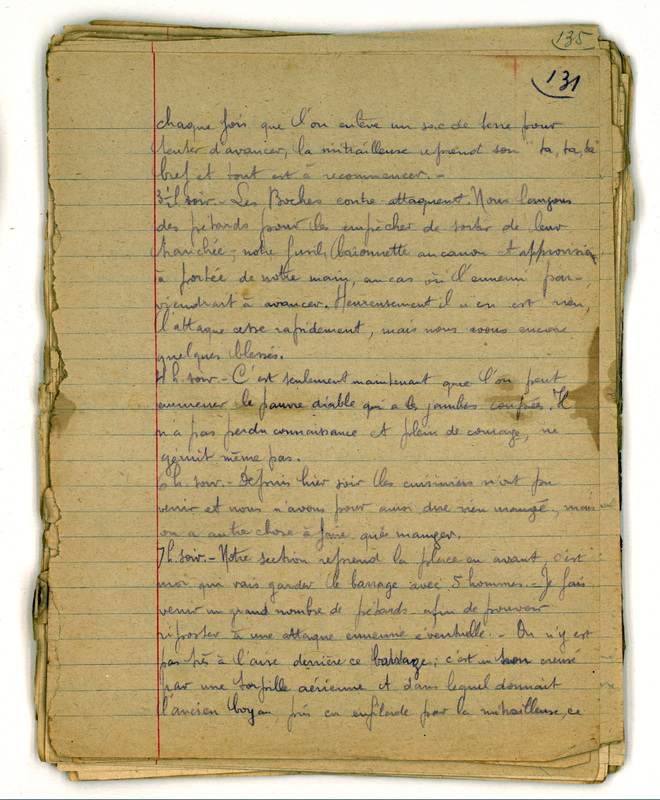

chaque fois que l’on enlève un sac de terre pour tenter d’avancer, la mitrailleuse reprend son « tac, tac, tac » bref et tout est à recommencer.

15h30 — Les boches contre-attaquent. Nous lançons des pétards pour les empêcher de sortir de leur tranchée, notre fusil, baïonnette au canon et approvisionné à portée de notre main, au cas où l’ennemi parviendrait à avancer. Heureusement il n’en est rien et l’attaque cesse rapidement, mais nous avons encore quelques blessés.

16h00 — C’est seulement maintenant que l’on peut emmener le pauvre diable qui a les jambes coupées. Il n’a pas perdu connaissance, et plein de courage, il ne gémit même pas.

18h00 — Depuis hier soir les cuisiniers n’ont pu venir et nous n’avons pour ainsi dire rien mangé ; mais on a bien autre chose à faire que manger.

19h00 — Notre Section reprend la place en avant, c’est moi qui vais garder le barrage avec cinq hommes. Je fais venir un grand nombre de pétards afin da pouvoir riposter à une attaque ennemie éventuelle. On n’y est pas très à l’aise derrière ce barrage ; c’est un trou creusé par

une torpille aérienne et dans lequel donnait l’ancien boyau pris en enfilade par la mitrailleuse, ce

matin. C’est à l’entrée de ce boyau que s’élève le fameux barrage, haut de un mètre soixante environ, et au milieu duquel on a aménagé un créneau afin de pouvoir jeter de temps à autre un coup d’œil dans la direction de l’ennemi.

20h00 — Nous sommes installés là. En cas d’attaque, nous n’avons pas la meilleure place. je fais amorcer des pétards à l’avance afin de n’avoir plus qu’à les jeter en cas d’alerte. De temps en temps, nous en lançons un ou deux pour montrer à l’ennemi que l’on veille.

22h00 — L’ennemi se tient tranquille ; lorsqu’il lance une bombe, elle éclate à deux mètres devant le barrage et nous n’en ressentons pas les effets. Par contre, voilà la pluie qui tombe et l’endroit ne permet pas de s’abriter ; nous recouvrons bien vite les pétards afin qu’ils ne prennent pas l’humidité.

23h00 — Je suis trempé ; le soleil serait le bienvenu. Il faut être soldat pour ne pas attrapper de mal par un temps pareil ; enfin, nous logeons tous à la même enseigne.

Mercredi 14 juillet 1915

00h00 — La situation ne change pas, je voudrais être relevé afin de pouvoir me sécher un peu dans un coin, mais il n’y a personne pour me remplacer.

2h00 — Le jour est venu ; cette fois on vient me relever, mais je dois encore rester en arrière dans le boyau.

4h00 — Des hommes du ...ème d’infanterie arrivent ; nous pensons que nous allons être relevés, mais nous ne tardons pas à reconnaître notre erreur, ce sont seulement des pionniers. Chose bizarre, ceux-ci portent de petites échelles avec eux et les déposent le long du boyau. Tout d’abord je ne vois pas bien quelle peut être l’utilité de ces échelles dans la tranchée, surtout en aussi grand nombre ; mais je ne tarde pas à éclaircir le mystère : il s’agit d’une attaque à la baïonnette et les hommes grimperont sur le parapet au moyen des échelles. Les pionniers installent les échelles à leurs places respectives, puis se retirent, nous assurant que c’est une compagnie de chez eux qui ira à l’attaque.

5h00 — De fait, une compagnie du ...ème arrive et se masse dans le boyau où nous autres étions déjà trop serrés ; un lieutenant répartit les hommes par échelles, et au signal donné, tous bondiront sur la tranchée et s’élanceront sur les lignes allemandes en lançant des bombes à main puis en chargeant à la baïonnette. Pendant que tout ceci aura lieu, nous autres du 94ème resterons dans le boyau, paraît-il ; ceci me semble bien louche ; il est vrai qu’avec les pertes subies hier, il ne faut pas compter sur une attaque de notre part, mais seulement sur un peu d’aide.

6h00 — Aucun signal d’attaque n’a encore été donné. L’encombrement dans les tranchées est très grand, à cause des troupes en surnombre. Il me semble que cette

attaque aurait dû être menée plus promptement ; au lieu de cela, les hommes attendent et les allemands, qui semblent se douter de quelque coup de notre part, deviennent plus énervés et tiraillent sans cesse ; n’aurait-il pas été préférable de les surprendre ? Mais je n’ai pas voix au chapitre.

7h00 — Toujours rien. Par exemple on a augmenté le nombre des pétards et des bombes en vue de l’attaque et en prévision d’une contre-attaque de l’ennemi. L’artillerie française commence à taper sérieusement sur les premières lignes allemandes, c’est le prologue connu de l’attaque ; maintenant les boches sont certains que nous allons les attaquer, ils n’ont plus qu’à se tenir prêts derrière leurs créneaux. Pourquoi les prévenir ainsi ?

7h30 — L’artillerie cesse brusquement ; immédiatement les hommes du ...éme sautent sur les échelles, s’élancent sur la tranchée en lançant bombes et pétards en quantité. Nous qui sommes restés en bas en faisons autant. La mitrailleuse allemande commence à cracher par saccades ; les hommes du ...ème restent blottis derrière des taillis, beaucoup ne peuvent plus gravir l’échelle, à cause de la mitraille qui fauche tout. Un petit sous-lieutenant grimpé sur le parapet, revolver au poing, ordonne à ses hommes de monter : il tombe, frappé d’une balle au ventre ; on le

tire dans la tranchée puis on l’emporte. Ceux qui sont montés sur le parapet et ceux qui sont restés en bas lancent les bombes avec fureur, les allemands nous répondent non moins furieusement, et leurs engins éclatent soit devant nos lignes, soit dedans, et alors les blessés sont nombreux et recommencent à faire queue dans le boyau. A genoux à l’entrée d’un boyau formant poste d’écoute, j’amorce des pétards que je passe ensuite aux hommes pour les lancer. Les détonations se succèdent sans interruption et forment avec le sifflement des obus et le claquement des mitrailleuses un bruit assourdissant qui par instants vous fait entrer la tête dans les épaules. Beaucoup de blessés à la tête. Les hommes du ...ème n’ayant pu progresser, redescendent dans la tranchée ; leur caporal fourrier a été tué à cinq mètres des allemands, alors qu’il s’était aventuré jusque là. Pas un seul instant l’attaque ne semble vouloir se calmer ; les pétards détonent sans discontinuer et notre canon continue à démanteler les positions ennemies. Il faudrait pourtant reprendre la tranchée que l’ennemi a occupé en brûlant les occupants, mais de tous côtés ses mitrailleuses fauchent les assaillants, et il faudra s’y reprendre à un moment plus propice. L’essentiel maintenant est de contenir l’ennemi, car ayant vu notre attaque faiblir, il va sans doute à son tour essayer d’avancer ; mais

non, il se contente de répondre à nos projectiles par les siens, et il nous fait de nombreuses victimes. À nouveau le sol du boyau est rouge de sang et les mutilés défilent, les uns en courant, les autres, trop grièvement atteints, en rampant. Nos mitrailleuses cette fois balayent le parapet ennemi et interdisent ainsi aux boches de sortir de leurs positions. Pourtant le tir des canons semble ralentir et les grosses bombes allemandes tombent moins dru. Par intermittence, le combat reprend, puis cesse à nouveau, mais devenant de moins en moins fort ; enfin les explosifs cessent complètement et les fusils seulement font entendre leur détonation sèche qui vous fend le tympan. Notre attaque a donc échoué, mais notre ardeur à faire pleuvoir sur l’ennemi nos projectiles de toutes sortes a dû causer à celui-ci des pertes supérieures aux nôtres. Le calme revenu, on met un peu d’ordre dans la tranchée et on espace beaucoup plus les hommes, puis on attend à nouveau qu’une attaque se déclenche, soit d’un ciité, soit de l’autre.

10h00 — Les cuisiniers ne viennent toujours pas, nous n’avons pour ainsi dire pas mangé depuis lundi soir. Le bombardement presque continuel de l’arrière par l’ennemi doit entraver notre ravitaillement.

12h00 — Il tombe toujours quelques grosses bombes allemandes qui de temps à autre blessent un homme, ou deux, ou pas

du tout.

12h30 — Situation inchangée ; des bombes, des pétards, qui éclatent un peu partout, mais pas de combat acharné dans notre secteur.

13h00 — Les cuisiniers viennent d’arriver avec un peu d’aliments qu’il nous faudra nous partager tant bien que mal ; ils n’ont pas pu faire mieux et il est très difficile de venir en première ligne, les allemands bombardant les boyaux de communication sans interruption. La fusillade n’est pas très forte, mais elle ne cesse guère ; on sent que des deux côtés on est énervé, et que l’on craint à chaque instant une attaque par surprise. Nous sommes là, debout dans le boyau, les yeux parcourant le dessus du parapet pour voir si l’ennemi n’approche pas. De distance en distance, montés sur les échelles, des guetteurs surveillent en avant et préviendraient en cas de danger ; leur tâche est dangeureuse : sont-ils repérés, ils sont certains de mourir d’une balte en pleine tête ; mais ils se dissimulent derrière ces branchages et les allemands ne peuvent les distinguer.

14h00 — D’un seul coup, avec la rapidité de l’éclair, une fusillade des plus vives éclate à notre gauche, puis les bombes y détonent, le canon tonne.

Instinctivement, nous saisissons nos fusils et des pétards, car enfin c’est peut-être un simulacre d’attaque à gauche pour nous surprendre de face. Je dirige mon fusil vers le parapet, la baïonnette est au bout. De fait, la fusillade rapproche, l’attaque gagne sur nous, les premières bombes éclatent prés de nos positions, puis enfin l’attaque a lieu chez nous. Il serait impossible de donner une idée de la fusillade et du bruit cause par l’explosion des obus et des bombes. Et puis nous n’avons pas ce créneaux et impossible de savoir si l’ennemi s’avance ; dresser la tête au-dessus du parapet serait s’exposer aux balles des mitrailleuses. Je suis là, énervé, les yeux rivés sur le haut du parapet, la main droite sur la détente du fusil, croyant voir arriver d’une seconde à l’autre le flot allemand ; il me semble qu’ils vont sortir de dessous les branchages, au mépris des pétards qui éclatent partout. Nos blessés défilent, je vois passer derrière moi mes meilleurs camarades ; pas même le temps de leur serrer la main ; une odeur intense de poudre nous grise et la poussière soulevée par les bombes nous aveugle ; nous sommes là comme des

véritables machines, nous attendant à un combat corps à corps. Pourtant le 75 siffle au-dessus de nos têtes, formant un tir de barrage qui doit arrêter net la marche de l’ennemi ; le sifflement des obus nous tend les nerfs, les balles viennent s’aplatir sur le parapet derrière ; des bombes éclatent dans les tranchées, on se demande comment on ne devient pas fou. Puis, là a gauche, où l’attaque s’est déclenchée, le calme revient ; l’ennemi a-t-il avancé ? ou nous ? qui sait ? Sur notre secteur la fusillade ralentit : des blesses circulent toujours, gagnant le poste de secours ; l’un d’eux meurt devant moi : son sang gicle par trois fois de ses reins et il s’abat ; quelle mort affreuse ! Enfin le calme se rétablit avec cette fusillade presque constante qui prouve un énervement réel dans les deux camps. Nous restons sur le qui-vive, des pétards à la main ; nos rangs qu’il y a un instant encore, étaient assez serrés, se sont maintenant éclaircis : il n’y a plus qu’un homme tous les trois pas ; si au lieu de nous masser au début comme on l’a fait, on nous avait donné cette formation, il est probable que nos pertes seraient

sensiblement moins élevées. Je circule dans le boyau, vais de l’un à l’autre, demande ce qui s’est passé ; les hommes le savent à peine, ils se sont avancés là pour remplacer ceux qui étaient tombés. Sur le parapet, plus rien, le sol est à nu, tous les petits branchages, les arbustes qui y seraient encore ont été fauchés par la mitraille. J’avance de quelques pas encore vers l’endroit où le combat a été le plus acharne ; sur le sol et le corps d’un malheureux que je ne reconnais pas ; il n’est pas mort, mais porte des blessures affreuses : le crâne est atteint, la

lèvre supérieure est enlevée, sa main droite est déchiquetée et il a encore la force de la soulever. On n’a personne pour l’enlever, les brancardiers ne sont pas là ; vite on le place dans une toile de tente et deux soldats l’emportent au poste de secours. Quand ils reviennent j’apprends avec stupeur que celui que l’on vient de transporter n’est autre que le camarade Ponsard : le sang qui lui coulait de partout l’avait rendu méconnaissable. Au poste de secours on le pansa rapidement, mais il mourut lorsqu’on le replaça sur le brancard, à ce que racontent les deux hommes qui l’ont emporté. C’était un fusilier marin reversé au 94 ; il avait