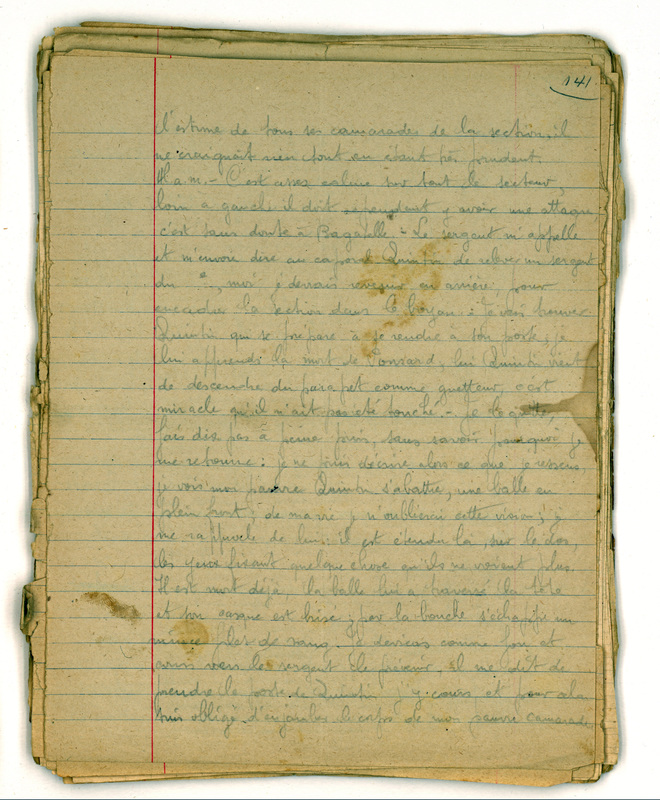

l’estime de tous ses camarades de la Section ; il ne craignait rien, tout en étant très prudent.

16h00 — C’est assez calme sur tout le secteur ; loin à gauche il doit cependant y avoir une attaque, c’est sans aucun doute à Bagatelle. Le Sergent m’appelle et m’envoie dire au Caporal Quintin de relever un sergent du ...ème, moi je devrai revenir en arrière, pour encadrer la Section dans le boyau ; je vais trouver Quintin qui se prépare à se rendre à son poste, je lui apprends la mort de Ponsard ; lui, Quintin, vient de descendre du parapet comme guetteur, c’est miracle qu’il n’ait pas été touché. Je le quitte, fais dix pas à peine, puis, sans savoir pourquoi, je me retourne : je ne puis décrire alors ce que je ressens, je vois mon pauvre Quintin s’abattre, une balle en plein front ; de ma vie je n’oublierai cette vision ; je me rapproche de lui, il est étendu là, sur le dos, les yeux fixant quelque chose qu’ils ne voient plus. Il est mort, déjà, la balle lui a traversé la tête et son casque est brisé ; par sa bouche s’échappe un mince filet de sang. Je deviens comme fou et cours vers le Sergent pour le prévenir ; il me dit de prendre le poste de Quintin ; j’y cours et pour cela suis obligé d’enjamber le corps de mon pauvre camarade.

Arrivé à l’endroit désigné, je m’étends à terre, car lever la tête à un mètre du sol serait la mort certaine, le boyau étant défoncé. Là, je parviens à retrouver mon sang- froid. Je jette un regard sur le corps de Quintin et je puis à peine croire à la triste réalité : c’était mon meilleur camarade à la Compagnie ; dés le premier jour de mon arrivée au front nous étions devenus amis et depuis nous nous quittions rarement : sur la paille des cantonnements, sur la terre humide des tranchées, nous couchions côte à côte ; sur les routes qui mènent de l’arrière au front nous marchions l’un prés de l’autre ; de tout ce que nous possédions, nous faisions part à deux, l’un se serait privé pour l’autre. Jamais aucune discussion ne s’était élevée entre nous. Et maintenant le voilà étendu prés de moi, je n’ai même pas pu le secourir. Mais lui est vraiment mort en soldat, alors qu’il regardait au-dessus du parapet si les allemands ne venaient pas nous surprendre en rampant ; il était non seulement un brave, mais un héros, il avait déjà la Croix de Guerre pour avoir sorti d’un poste d’écoute un soldat qui avait la jambe sectionnée, et être revenu ensuite reprendre le combat pour parvenir à construire entre nous et

l’ennemi un barrage de sacs. Il était sans exagérer le meilleur caporal de la Compagnie, toujours calme et franc ; c’était à lui que revenait d’office la prochaine nomination de sergent. Il va aller retrouver maintenant tous ceux tombés hier et aujourd’hui et son nom passera à la Compagnie comme celui des autres, mais dans le cœur de ses nombreux amis, il y aura toujours un souvenir.

18h00 — J’établis la liaison entre notre 1ère et notre 3ème Section. Je voudrais faire enlever le corps de Quintin, mais une attaque semble vouloir commencer et il serait imprudent de s’aventurer dans le boyau.

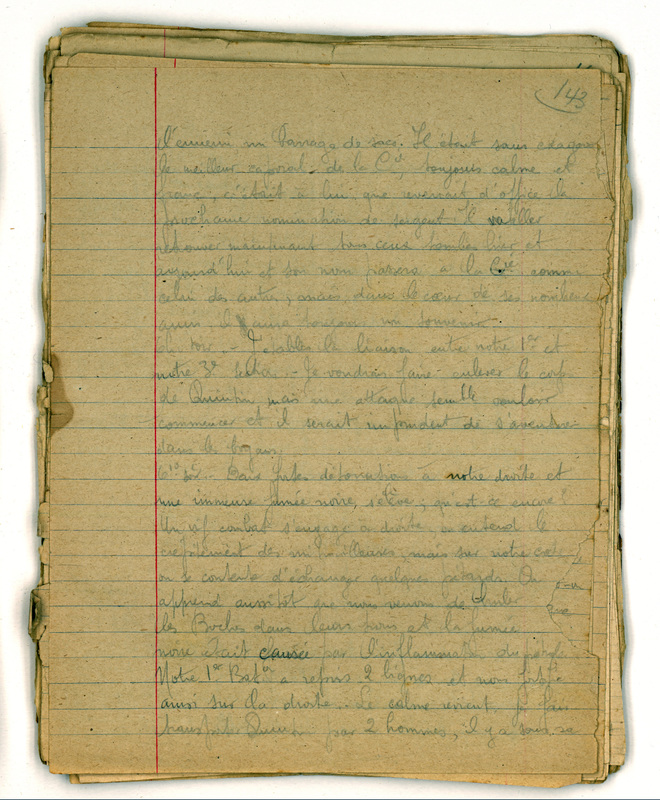

18h10 — Deux fortes détonations à notre droite et une immense fumée noire s’élève ; qu’est- ce encore ? Un vif combat s’engage à droite, on entend le crépitement des mitrailleuses, mais sur notre côté on se contente d’échanger quelques pétards. On apprend aussitôt que nous

venons de briller les boches dans leurs trous et la fumée noire était causée par l’inflammation du pétrole. Notre ter Bataillon a repris deux lignes et nous fortifie ainsi sur la droite. Le calme revient. Je fais transporter Quintin par deux hommes, il y a sous sa

tète une mare de sang épais.

18h45 — Le calme dure et ma Section va prendre quelques heures de repos dans un gourbi à quelques pas en arrière, toujours prête à intervenir en cas d’attaque. Je m’étends et suis à moitié endormi, quand j’entends vaguement que l’on vient chercher le brancard pour un sergent ; on se renseigne : c’est le Sergent Delaforge qui lui aussi vient de tomber d’une balle en pleine tête ; du coup je suis éveillé. Comment, après Quintin, Delaforge, le petit sergent avec qui j’avais tait le voyage de Vitré à Sainte-Menehould et que sa femme avait accompagné à la gare en lui disant : « Reviens avec deux jambes en moins si tu veux, mais au moins, reviens ! ». C’est à se demander comment on ne perd pas la tête dans de tels instants ; sortirons-nous jamais vivants de cette guerre ? Notre tour de mourir n’est-il pas proche ?

20h00 — J’apprends la mort de l’Adjudant Anciaux, un rémois aussi, une balle en plein cœur. C’est épouvantable, ces deux journées des 13 et 14 juillet 1915 resteront dans l’histoire des combats de Marie-Thérèse comme deux des plus ensanglantées. Et pourtant, quel résultat avons-nous obtenu ? Aucun, et c’est le plus terrible à constater ; quelle inutile tuerie, et

elle dure depuis dix mois.

22h00 — Brisé par la fatigue et les émotions, je m’endors enfin.

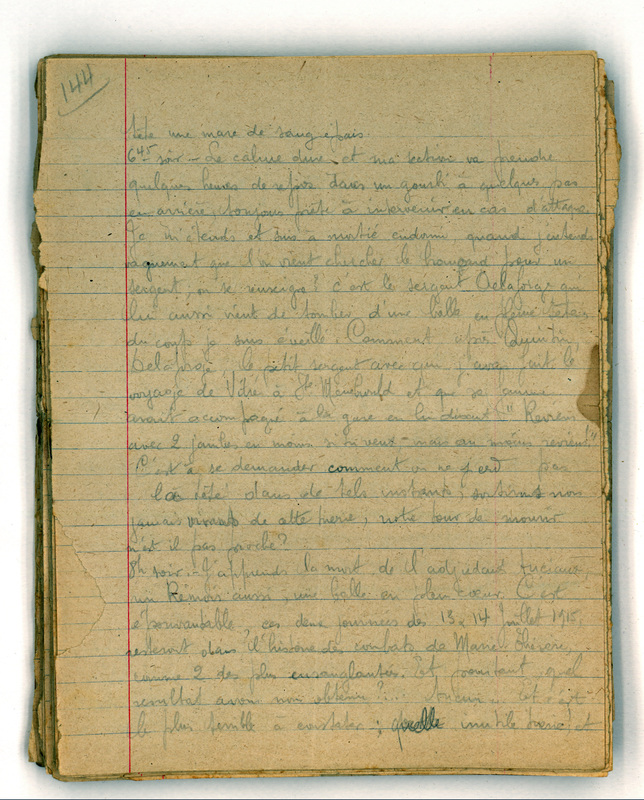

Jeudi 15 juillet 1915

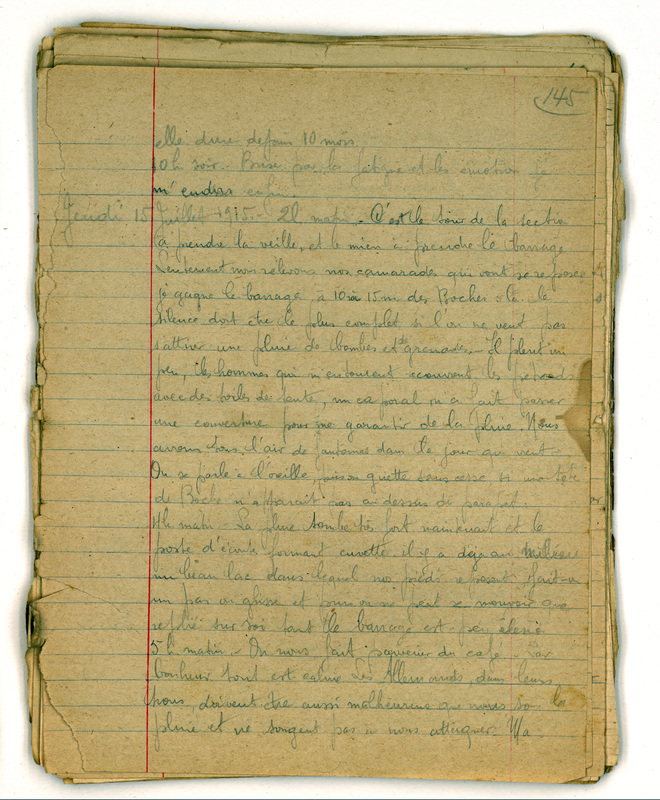

2h00 — C’est le tour de la Section de prendre la veille et le mien à prendre le barrage. Lentement, nous relevons nos camarades qui vont se reposer ; je gagne le barrage, à dix ou quinze mètres des boches : là, le silence doit être le plus complet si l’on ne veut pas s’attirer une pluie de bombes et de grenades. Il pleut un peu, les hommes qui m’entourent recouvrent les pétards avec des toiles de tente ; un caporal m’a fait passer une couverture pour me garantir de la pluie. Nous avons tous l’air de fantômes dans le jour qui vient. On se parle à l’oreille, puis on guette sans cesse si une tête de boche n’apparaît pas au-dessus du parapet.

4h00 — La pluie tombe très fort maintenant et le poste d’écoute formant cuvette, il y a déjà au milieu un beau lac dans lequel nos pieds reposent ; fait-on un pas, que l’on glisse ; et puis on ne peut se mouvoir que replié sur soi, tant le barrage est peu élevé.

5h00 — On nous fait parvenir du café. Par bonheur, tout est calme. Les allemands, dans leurs trous, doivent être aussi malheureux que nous sous la pluie et ne songent pas à nous attaquer. Ma

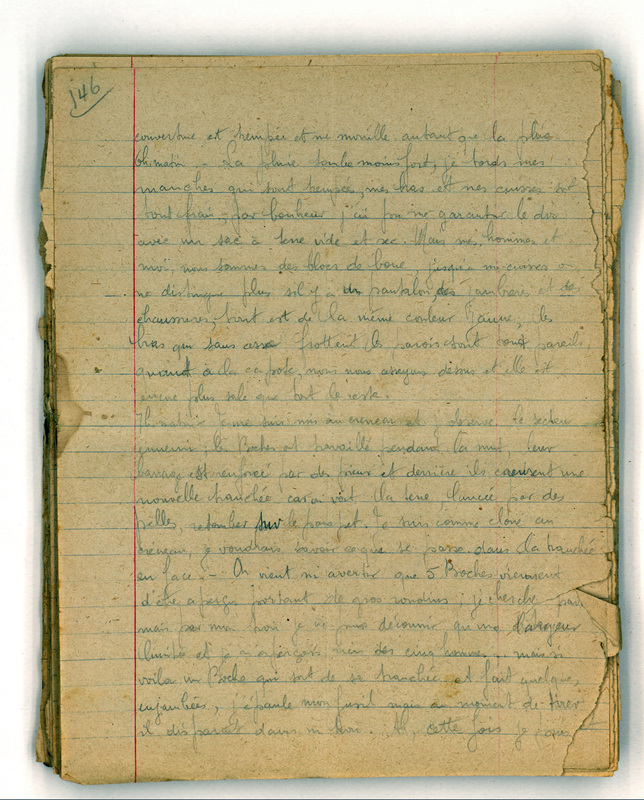

couverture est trempée et me mouille autant que la pluie.

6h00 — La pluie tombe moins fort ; je tords mes manches qui sont trempées, mes bras et mes cuisses sont tout frais ; par bonheur, j’ai pu me garantir le dos avec un sac à terre vide et sec. Mais, mes hommes et moi, nous sommes des blocs de boue, jusqu’à mi-cuisse on ne distingue plus s’il y a un pantalon, des jambières et des chaussures, tout est de la même couleur jaune ; les bras qui sans cesse frottent les parois sont tout pareils ; quant à la capote, nous nous asseyons dessus, et elle est encore plus sale que tout le reste.

7h00 — Je me suis mis au créneau et j’observe le secteur ennemi : les boches ont travaillé pendant la nuit, leur barrage est renforcé par des pieux, et derrière ils creusent une nouvelle tranchée, car on voit la terre, lancée par les pelles, retomber sur le parapet. Je suis comme cloué au créneau, je voudrais savoir ce qui se passe dans la tranchée en face. On vient m’avertir que cinq boches viennent d’être aperçus portant de gros rondins ; je cherche partout, mais par mon trou je ne puis découvrir qu’une largeur limitée et je n’aperçois rien des cinq hommes ; mais si, voilà un boche qui sort de sa tranchée et fait quelques enjambées ; j’épaule mon fusil, mais au moment de tirer, il disparaît dans un trou. Ah, cette fois, je puis

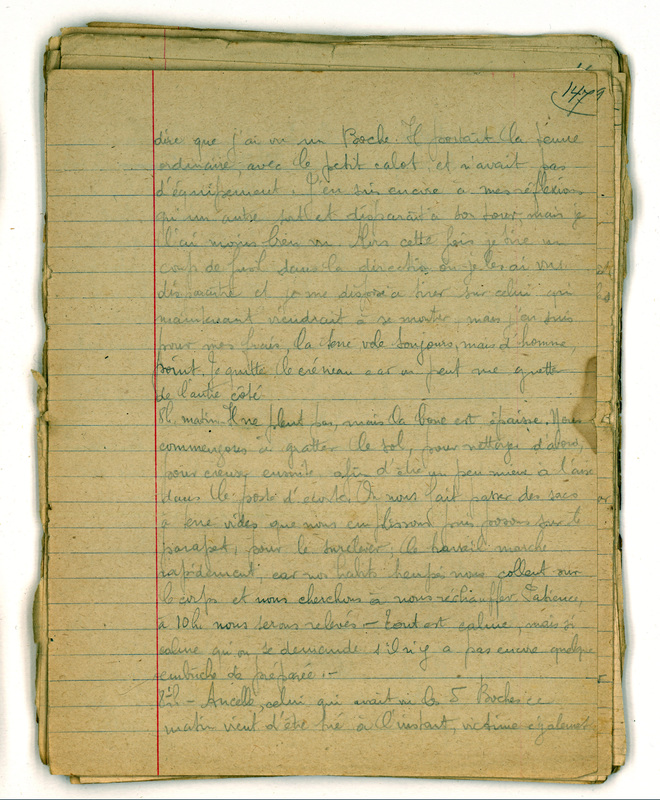

dire que j’ai vu un boche. Il portait la tenue ordinaire, avec le petit calot, et n’avait pas d’équipement. J’en suis encore à mes réflexions qu’un autre sort et disparaît à son tour, mais je l’ai moins bien vu. Alors cette fois je tire un coup de fusil dans la direction où je les ai vus disparaître et je me dispose à tirer sur celui qui maintenant viendrait à se montrer ; mais j’en suis pour mes frais, la terre vole toujours, mais d’homme, point. Je quitte le créneau car on peut me guetter de l’autre côté.

8h00 — Il ne pleut pas, mais la boue est épaisse. Nous commençons à gratter le sol pour nettoyer d’abord, pour creuser ensuite, afin d’être un peu mieux à l’aise dans le poste d’écoute. On nous fait passer des sacs à terre vides que nous emplissons, puis posons sur le parapet pour le surélever ; le travail marche rapidement, car nos habits trempés nous collent sur le corps et nous cherchons à nous réchauffer. Patience, à 10h nous serons relevés. Tout est calme, mais si calme qu’on se demande s’il n’y a pas encore quelque embûche de préparée.

8h30 — Ancelle, celui qui avait vu les cinq boches ce matin vient d’être tué à l’instant, victime également

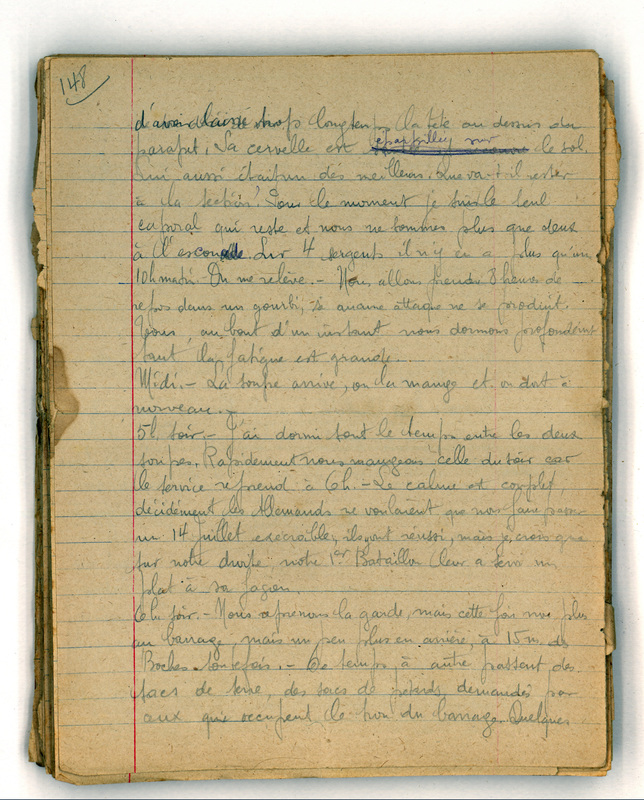

d’avoir laissé trop longtemps la tête au-dessus du parapet. La cervelle est éparpillée sur le sol. Lui aussi était un des meilleurs. Que va-t-il rester à la Section ? Pour le moment je suis le seul caporal qui reste et nous ne sommes plus que deux à l’escouade. Sur quatre sergents, il n’y en a plus qu’un.

10h00 — On me relève. Nous allons prendre huit heures de repos dans un gourbi, si aucune attaque ne se produit. Tous, au bout d’un instant nous dormons profondément tant la fatigue est grande.

12h00 — La soupe arrive ; on la mange et on dort à nouveau.

17h00 — J’ai dormi tout le temps entre les deux soupes. Rapidement nous mangeons celle du soir car le service reprend à 18h. Le calme est complet, décidément les allemands ne voulaient que nous faire passer un 14 juillet exécrable ; ils y ont réussi, mais je crois que sur notre droite, notre 1er Bataillon leur a servi un plat à sa façon.

18h00 — Nous reprenons la garde, mais cette fois non plus au barrage, mais un peu plus en arrière, à quinze mètres des boches toutefois. De temps à autre passent des sacs de terre, des sacs de pétards, demandés par ceux qui occupent le trou du barrage. Quelques

balles, quelques bombes, mais l’énervement a bien diminué. Quand la nuit arrive, j’ai des hommes qui peuvent à peine se tenir éveillés. Je dois faire des rondes fréquentes, moi-même je sens bien que je m’endormirais facilement.

22h00 — Tout est tranquille, quelques fusées éclairent le ciel ; il y en a de nouvelles qui sont de véritables pièces d’artifice.

Vendredi 16 juillet 1915

2h00 — Nous sommes relevés et allons nous reposer au gourbi du Commandement de la Compagnie. Je suis à peine étendu que je m’endors.

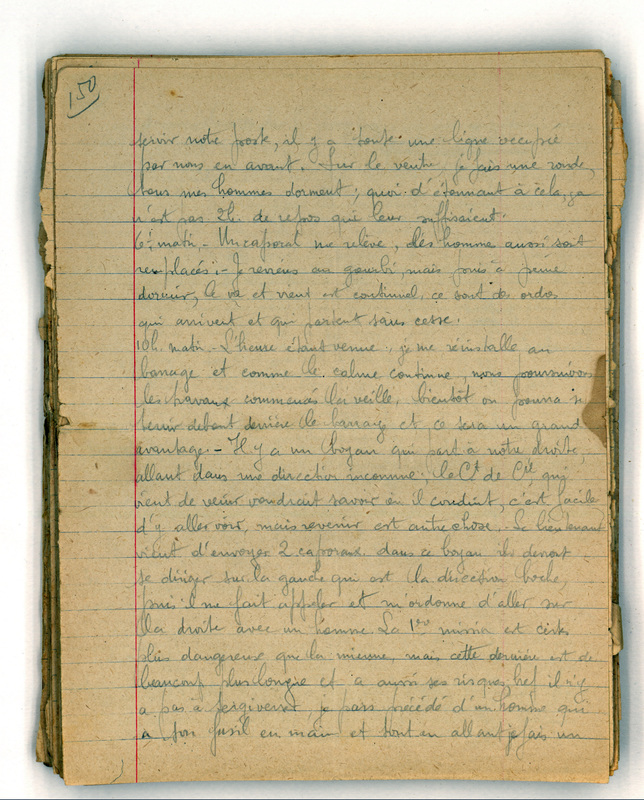

4h30 — « Lasalle ! » Je m’éveille en sursaut, que me veut-on déjà ? Tant bien que mal, le Sergent m’explique qu’avec quatre hommes, je dois occuper un élément de tranchée creusé hier dans la nuit par le Génie. Je m’y rends et m’y installe, non sans trouver que c’est exagéré de me faire reprendre la garde après avoir eu seulement deux heures de repos ; et puis, quelle tranchée, à quarante centimètres à peine au dessous de terre. J’y suis venu en rampant et reste couché à un endroit un peu plus profond, certainement les allemands nous ont vus circuler dans ce boyau.

6h00 — Je me demande à quoi peut bien

servir notre poste, il y a toute une ligne occupée par nous en avant. Sur le ventre, je fais une ronde, tous mes hommes dorment ; quoi d’étonnant à cela, ce n’est pas deux heures de repos qui leur suffisaient.

6h30 — Un caporal me relève, les hommes aussi sont remplacés. Je reviens au gourbi, mais puis à peine dormir, le va-et-vient est continuel, ce sont des ordres qui arrivent et partent sans cesse.

10h00 — L’heure étant venue, je me réinstalle au barrage et comme le calme continue, nous poursuivons les travaux commencés la veille ; bientôt on pourra se tenir debout derrière le barrage et ce sera un grand avantage. Il y a un boyau qui part à notre droite, allant dans une direction inconnue. Le Commandant de Compagnie qui vient de venir voudrait savoir où il conduit ; c’est facile d’y aller voir, mais revenir est une autre chose. Le Lieutenant vient d’envoyer deux caporaux dans ce boyau, ils devront se diriger sur la gauche qui est la direction boche, puis il me fait appeler et m’ordonne d’aller sur la droite avec un homme. La première mission est certes plus dangereuse que la mienne, mais cette dernière est de beaucoup plus longue et a aussi ses risques ; bref, il n’y a pas à tergiverser, je pars précédé d’un homme qui a son fusil en main et tout en allant je fais un