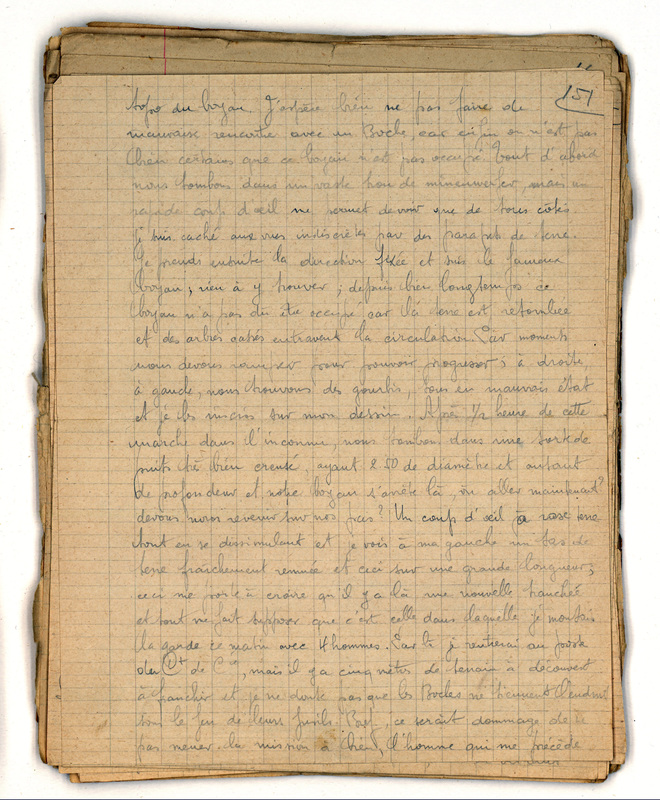

topo du boyau. J’espère bien ne pas faire de mauvaise rencontre avec un boche, car enfin ce n’est pas bien certain que ce boyau n’est pas occupé. Tout d’abord nous tombons dans un vaste trou de minenwerfer, mais un rapide coup d’œil me permet de voir que de tous côtés je suis caché aux vues indiscrètes par des parapets de terre. Je prends ensuite la direction fixée et suis le fameux boyau ; rien à y trouver ; depuis bien longtemps ce boyau n’a pas dû être occupé, car la terre est retombée et des arbres cassés entravent la circulation. Par moments nous devons ramper pour pouvoir progresser ; à droite, à gauche, nous trouvons des gourbis, tous en mauvais état, et je les inscris sur mon dessin. Après une demi-heure de cette marche dans l’inconnu, nous tombons dans une sorte de puits très bien creusé, ayant deux mètres cinquante de diamètre et autant de profondeur, et notre boyau s’arrête là ; où aller maintenant ? Devons nous revenir sur nos pas ? Un coup d’œil à ras de terre tout en me dissimulant et je vois à ma gauche un tas de terre fraîchement remuée, et ceci sur une grande longueur ; ceci me porte à croire qu’il y a là une nouvelle tranchée, et

tout me fait supposer que c’est celle dans laquelle le montais la garde ce matin avec quatre hommes. Par là, je rentre au poste du Commandant de Compagnie, mais il y a cinq mètres de terrain à découvert à franchir, et je ne doute pas que les boches tiennent l’endroit sous le feu de leurs fusils. Bref, ce serait dommage de ne pas mener la mission à bien ; l’homme qui me précède

toujours fait un bond, je le suis, et nous tombons... sur le dos de trois hommes du Génie qui terrassent et qui nous entendant remuer depuis un instant, croyaient voir arriver des boches. Je suis le boyau tout en en faisant le croquis, et arrive enfin à l’endroit d’où je suis parti. Je vais trouver le Lieutenant commandant la Compagnie et lui donne tous les renseignements qui pourraient lui servir et dresse un croquis au clair de l’itinéraire suivi avec quelques points de repère nécessaires. Le Lieutenant m’a tout l’air d’être satisfait du résultat qu’il va transmettre au Chef de Bataillon, et je regagne mon poste près du barrage où l’on commençait à s’inquiéter sur mon sort, ne me voyant pas rentrer. Les caporaux partis dans l’autre direction viennent également de rentrer ; quoique ayant poussé leur reconnaissance très loin, ils n’ont pu obtenir un résultat satisfaisant, ce qui n’est pas étonnant, vu la proximité de J’ennemi, et surtout le réseau de boyaux dans lesquels on s’y reconnait difficilement.

17h00 — Tout est calme, le temps est beau ; croirait-on qu’il y a deux jours il y avait une véritable boucherie en cet endroit si tranquille maintenant.

18h00 — Je suis relevé avec les hommes, et la Section va au repos dans un gourbi ; les hommes se plaignent de la soif et voudraient que l’on envoie une corvée à l’arrière pour ramener de l’eau. L’un d’eux va demander la permission au Lieutenant, qui l’accorde pour 20h.

Comme je suis le seul caporal qui reste, je serai obligé d’accompagner la corvée et cependant j’ai grand besoin de repos.

20h00 — Je dormais profondément quand on m’appelle ; les hommes de la corvée sont prêts, nous partons. La nuit tombe et on trébuche dans des hommes étendus dans la tranchée. Le chemin est long et se met bientôt à descendre, et puis la tranchée est creusée dans la pierre et tout est si bien disposé qu’on se croirait dans des excavations naturelles. Quand nous en sortons, nous sommes à flanc de coteau, sur un chemin fait de rondins, en pleine forêt ; les balles sifflent un peu partout, mais à intervalles espacés ; encore dix minutes de marche et nous atteignons Fontaine-aux-Charmes, où nous prenons l’eau qui coule par de petits tuyaux. Que l’eau paraît fraîche, lorsque comme nous depuis trois jours on n’a bu que quelques gouttes de vin lourd. Les bidons une fois pleins, nous prenons le chemin du retour ; cette fois la nuit est venue et la lune luit ; sa pâle clarté donne, avec les pierres des boyaux et les feuillages qui les recouvrent à certains endroits, un décor féérique. Nous rentrons bientôt, tous s’empressent autour de nous pour se rafraîchir. Je m’étends et m’endors, car à 2h il faut prendre la garde.

Samedi 17 juillet 1915

2h00 — Nous reprenons le service dans le poste d’écoute. La pluie ne tarde pas à tomber assez fort, on se couvre comme on peut tout en veillant

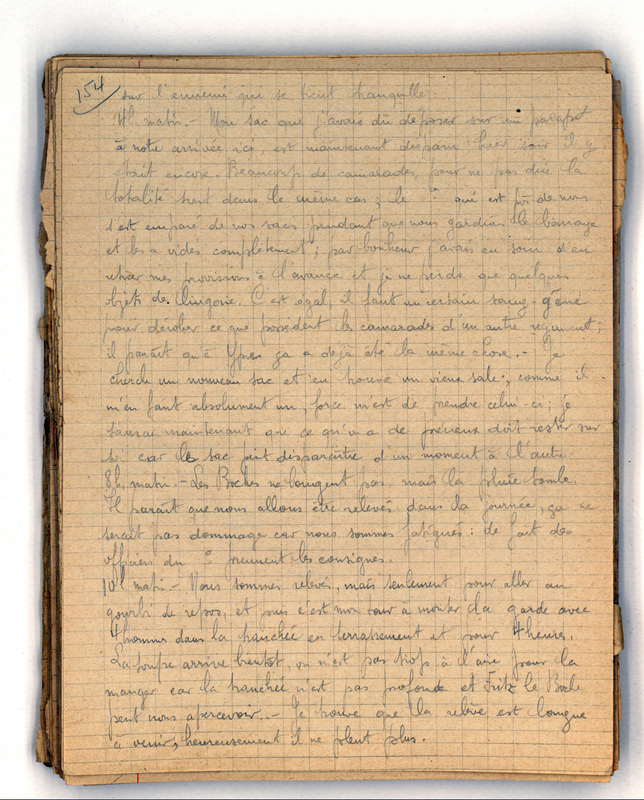

sur l’ennemi qui se tient tranquille.

4h00 — Mon sac que j’avais da déposer sur un parapet à notre arrivée ici, est maintenant disparu ; hier soir il y était encore. Beaucoup de camarades, pour ne pas dire la totalité, sont dans le même cas ; le ...ème qui est près de nous s’est emparé de nos sacs pendant que nous

gardions le barrage et les a vidés complètement ; par bonheur, j’avais eu soin d’en retirer mes provisions à l’avance, et je ne perds que quelques objets de lingerie. C’est égal, il faut un certain sans-gêne pour dérober ce que possèdent les camarades d’un autre régiment ; il paraît qu’à Ypres ça a déjà été la même chose. Je cherche un nouveau sac et en trouve un vieux sale ; comme il m’en faut absolument un, force m’est de prendre celui-ci ; je saurai maintenant que ce qu’on a de précieux doit rester sur soi, car le sac peut disparaitre d’un moment à l’autre.

8h00 — Les boches ne bougent pas, mais la pluie tombe. Il parait que nous allons être relevés dans la journée, ça ne serait pas dommage, car nous sommes fatigués ; de fait, des officiers du ..éme prennent les consignes.

10h00 — Nous sommes relevés, mais seulement pour aller au gourbi de repos, et puis c’est mon tour à monter la garde avec quatre hommes dans la tranchée en terrassement, et pour quatre heures. La soupe arrive bientôt, on n’est pas trop à l’aise pour la manger car la tranchée n’est pas profonde, et Fritz le boche peut nous apercevoir. Je trouve que la relève est longue à venir, heureusement il ne pleut plus.

12h00 — Je suis toujours aplati dans ma tranchée ; un vent violent souffle et fait tomber les branches des arbres déjà touchées par les balles ou les obus. C’est un vrai temps de novembre et je me demande si ce n’est pas déjà le commencement de la campagne d’hiver. J’ai de la boue jusqu’en haut.

13h00 — Voilà que les allemands bombardent et leurs obus éclatent à quelque cent mètres en arrière de nous, ça n’est pas le moment de lever la tète ; d’un autre côté, si on se couche, le sommeil vous prend car on tombe de fatigue.

14h00 — Enfin je vois arriver les camarades de la relève et je ne tarde pas à rentrer au gourbi en rasant le sol pour me dissimuler.

15h00 — J’ai dormi une demi-heure à peine, mais tous causent autour de moi et m’éveillent ; c’est qu’il est fortement question de la relève, et dame !, chacun se tient prêt à quitter ce secteur où nous avons laissé tant des nôtres ; le régiment qui tenait à notre gauche est relevé maintenant ; je crois même que deux sections de chez nous sont déjà parties. Nous mettons sac au dos, mais le signal du départ n’arrive pas.

15h30 — Nous sommes toujours là, et cependant la relève est faite : c’est incompréhensible que les autres sections aient reçu des ordres et que nous restions là.

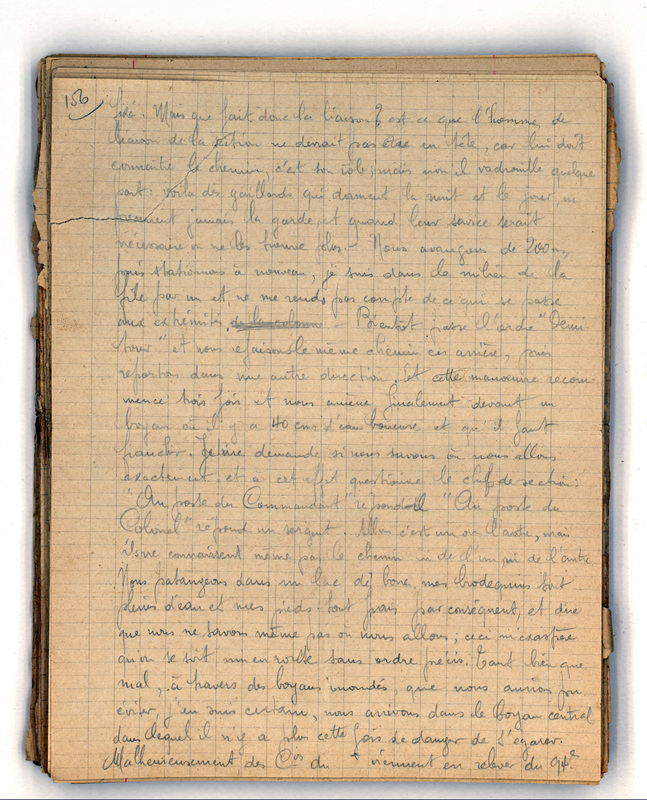

16h30 — Enfin nous sommes dans un boyau, mais y stationnons un quart d’heure ; le Chef de Section ne sait où nous allons ; c’est inouï, vouloir nous conduire quelque part quand on n’a pas de but

fixé. Mais que rait donc la liaison ? Est-ce que l’homme de liaison de la Section ne devrait pas être en tête, car lui doit connaître le chemin, c’est son rôle ; mais non, il vadrouille quelque part : voilà des gaillards qui dorment la nuit et le jour ne prennent jamais la garde, et quand leur service serait nécessaire on ne les trouve plus. Nous avançons de deux cents mètres, puis stationnons à nouveau ; je suis dans le milieu de la file par un, et ne me rends pas compte de ce qui se passe aux extrémités. Bientôt passe l’ordre : « Demi-tour ! » et nous refaisons le même chemin en arrière, puis repartons dans une autre direction. Et cette

manœuvre recommence trois fois et nous amène finalement devant un boyau où il y a quarante centimètres d’eau boueuse et qu’il faut franchir. Je me demande si nous savons où nous allons exactement et à cet effet questionne le Chef de Section : « Au poste du Commandant », répond-il. « Au poste du Colonel », répond un sergent. Alors c’est l’un ou c’est l’autre, mais ils ne connaissent même pas le chemin ni de l’un ni de l’autre. Nous pataugeons dans un lac de boue, mes brodequins sont pleins d’eau et mes pieds sont frais par conséquent ; et dire que nous ne savons même pas où nous allons ; ceci m’exaspère qu’on se soit mis en route sans ordre précis. Tant bien que mal, à travers des boyaux inondés que nous aurions pu éviter, j’en suis certain, nous arrivons dans le boyau central dans lequel il n’y a plus cette fois de danger de s’égarer. Malheureusement des compagnies du ...ème viennent en relève du 94

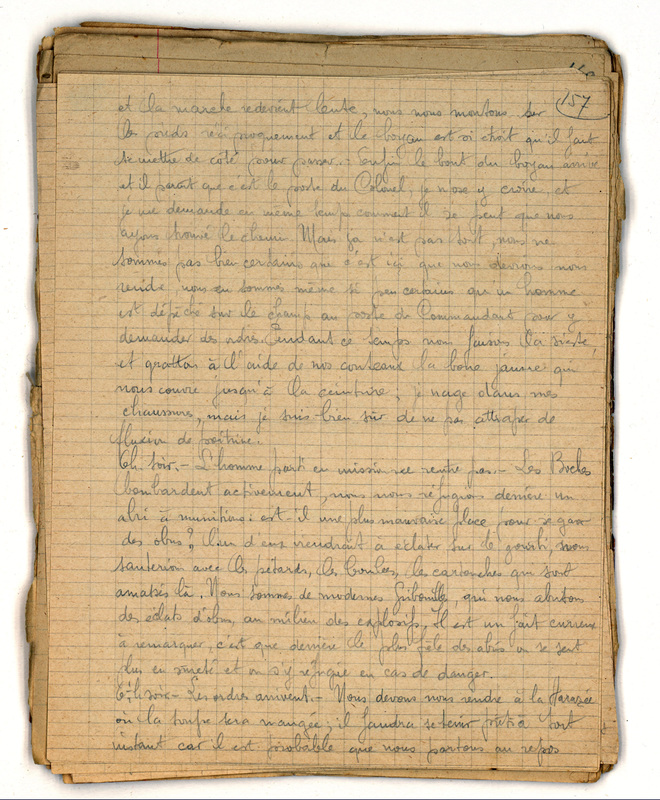

et la marche redevient lente, nous nous montons sur les pieds réciproquement et le boyau est si étroit qu’il faut se mettre de côté pour passer. Enfin le bout du boyau arrive et il paraît que c’est le poste du Colonel ; je n’ose y croire et je me demande en sème temps comment il se peut que nous ayons trouvé le chemin. Mais ce n’est pas tout, nous ne sommes pas bien certains que c’est ici que nous devions nous rendre ; nous en sommes même si peu certains qu’un homme est dépêché sur le champ au poste de commandement pour y demander des ordres. Pendant ce temps, nous faisons la sieste et grattons à l’aide de nos couteaux la boue jaune qui nous couvre jusqu’à la ceinture ; je nage dans mes chaussures, mais je suis bien sûr de ne pas attraper de fluxion de poitrine.

18h00 — L’homme parti en mission ne rentre pas. Les boches bombardent activement, nous nous réfugions derrière un abri à munitions : est-il une plus mauvaise place pour se garer des obus ? L’un d’eux viendrait à éclater sur le gourbi, nous sauterions avec les pétards, les bombes, les cartouches, qui sont amassés là. Nous sommes de modernes Gribouille qui nous abritons des éclats d’obus au milieu des explosifs. Il est un fait curieux à remarquer, c’est que derrière le plus frêle des abris, on se sent plus en sûreté et on s’y réfugie en cas de danger.

18h30 — Les ordres arrivent. Nous devons nous rendre à La Harazée où la soupe sera mangée ; il faudra se tenir prêts à instant, car il est probable que nous partons au repos

ce soir même. Cela nous remet du baume dans le cœur et c’est d’un pas allègre que nous franchissons à travers bois la courte distance qui nous sépare de La Harazée. Deux compagnies du Bataillon sont déjà réunies là et mangent la soupe ; on n’a pas de nouveaux ordres, mais vues les pertes subies, il n’est pas douteux que le Régiment entier aille au repos pour être reformé.

20h00 — À 9h nous partirons pour Florent. Itinéraire inconnu. Le bruit court avec persistance qu’après Florent nous irons beaucoup plus loin, je n’ose y croire. J’ai toujours les pieds gelés et je voudrais que l’on parte maintenant pour me les réchauffer un peu.

21h00 — « Sac au dos ! » Nous partons dans la direction du Four de Paris ; tout le long de la route, des ravitaillements circulent, ainsi que des compagnies de relève dont on ne peut lire les numéros. Dans la direction du front c’est calme, mais des fusées ne cessent de sillonner la nue. Nous dépassons le Four de Paris au pas de course, car sur une longue distance, la route se trouve sous le feu des canons boches et si Fritz se doutait de notre présence, il nous saluerait à sa façon. Nous faisons la pause après que le Bataillon tout entier est sorti de la zone dangereuse. D’une route adjacente arrivent deux compagnies du 1er Bataillon du 94 ; lui aussi est donc relevé, et c’est ce qui semble confirmer que tout le Régiment va prendre du repos.

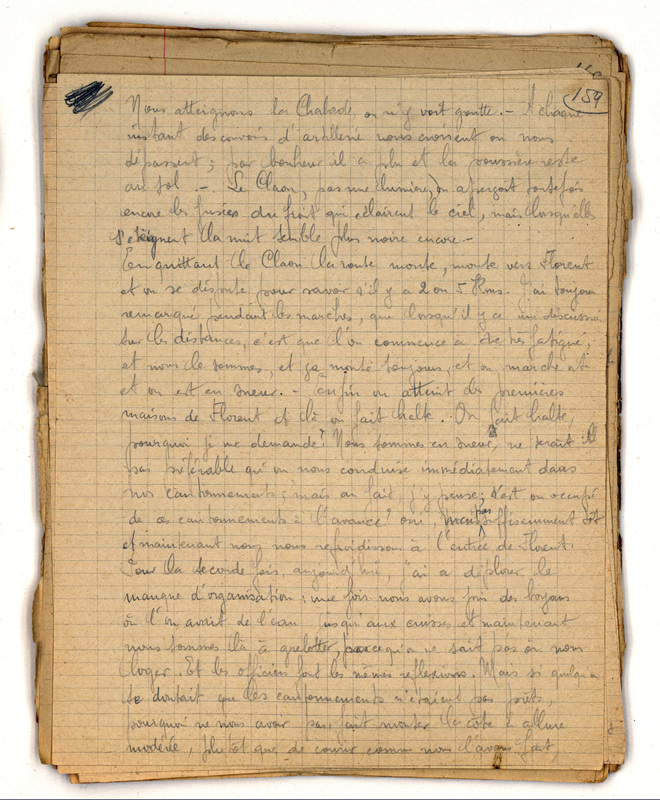

Nous atteignons La Chalade, on n’y voit goutte. À chaque instant des convois d’artillerie nous

croisent ou nous dépassent ; par bonheur, il a plu et la poussière reste au sol. Le Claon, pas une lumière, on aperçoit toutefois encore les fusées du front qui éclairent le ciel, mais lorsqu’elles s’éteignent la nuit semble plus noire encore. En quittant Le Claon la route monte, monte, monte vers Florent, et on se dispute pour savoir s’il y a deux ou cinq kilomètres. J’ai toujours remarqué pendant les marches, que lorsqu’il y a une discussion sur les distances, c’est que l’on commence à être très fatigué, et nous le sommes et ça monte toujours, et on marche vite, et on est en sueur. Enfin on atteint les premières maisons de Florent et là on fait halte. On fait halte, pourquoi je me demande ? Nous sommes en sueur, ne serait-il pas préférable qu’on nous conduise immédiatement dans nos cantonnements ; mais au fait, j’y pense, s’est-on occupé de ces cantonnements à l’avance ? Oui, mais pas suffisamment tôt et maintenant nous nous refroidissons à l’entrée de Florent. Pour la seconde fois aujourd’hui j’ai à déplorer le manque d’organisation : une fois nous avons pris des boyaux où l’on avait de l’eau jusqu’aux cuisses, et maintenant nous sommes là à grelotter, parce que l’on ne sait pas et nous loger. Et les officiers font les mêmes réflexions. Mais si quelqu’un se doutait que les cantonnements n’étaient pas prêts, pourquoi ne pas nous avoir fait monter la côte à allure modérée, plutôt que de courir comme nous l’avons fait,

pour attendre ensuite ? Enfin, après une demi-heure nous avançons et cette fois on nous conduit dans une grange assez vaste où il y a une épaisse couche de paille ; là, il y a de l’ordre, c’est nettoyé, la paille est en abondance ; le troupier n’en demande pas plus pour être content : une litière propre et épaisse, il ne regarde ni aux trous percés dans le mur, ni aux toiles d’araignées qui pendent du plafond.

23h00 — À deux nous mangeons une boîte de sardines avant de nous endormir. Demain, à 5h du matin, nous partirons pour une destination inconnue : c’est presque officiel. Et puis il est question d’aller en autobus et non toujours à pied, comme à l’habitude. Je dirais qu’on s’endort très heureux.

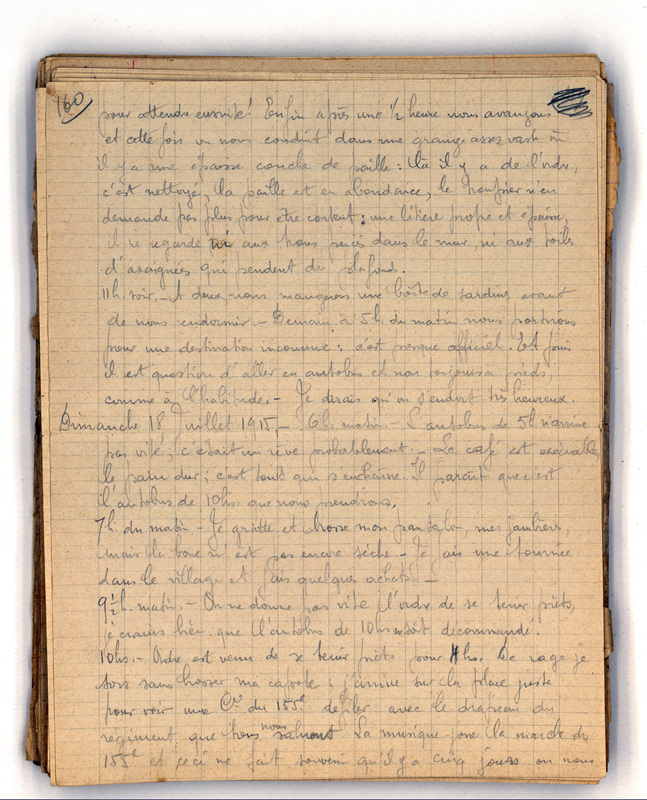

Dimanche 18 juillet 1915

6h00 — L’autobus de 5h n’arrive pas vite : c’était un rêve probablement. Le café est exécrable, le pain dur ; c’est tout qui s’enchaine. Il parait que c’est l’autobus de 10h que nous prendrons.

7h00 — Je gratte et brosse mon pantalon, mes jambières, mais la boue n’est pas encore sèche. Je fais une tournée dans le village et fais quelques achats.

9h30 — On ne donne pas vite l’ordre de se tenir prêts, je crains bien que l’autobus de 10h soit décommandé.

10h00 — Ordre est venu de se tenir prêts pour 16h. De rage, je sors sans brosser ma capote ; j’arrive sur la place juste pour voir une compagnie du 155ème défiler avec le Drapeau du Régiment que tous nous saluons. La musique joue la « Marche du 155ème » et ceci me fait souvenir qu’il y a cinq jours on nous