jouait aussi de la musique, sur cette même place, avant de nous envoyer à la tuerie. Brave 155ème, je te souhaite d’être plus heureux que nous, à Marie-Thérèse ou ailleurs.

11h00 — Je cherche un camarade du 1er Bataillon que je ne trouve pas et rencontre un maréchal-des-logis de Chasseurs d’Afrique qui me questionne sur mon casque (il faut dire que force m’est de porter celui-ci, mon képi étant disparu avec mon sac à Marie-Thérèse). Il trouve

qu’il n’est pas trop lourd et doit garantir contre les éclats d’obus : c’est juste, mais il ne faut pas que ceux-ci soient trop gros ; quant aux balles, elles traversent comme dans du beurre, à preuve : Quintin.

12h00 — En rentrant au cantonnement j’apprends par un ordonnance qui me le glisse mystérieusement à l’oreille que nous partirons certainement ce soir à 16h. C’est un « tuyau » dit-il. Espérons que c’est un tuyau « qui ne crève pas » comme on dit en langage militaire. Bref, je réfléchis qu’on m’a raconté que les morts du front étaient ramenés actuellement au cimetière de Florent, pour être inhumés dans les fosses dans le genre de celle que nous avions creusée lors du dernier repos. Peut-être pourrais-je voir la tombe du pauvre Quintin et celles des autres ? Je me rends au cimetière en compagnie d’un autre camarade. Ce qui saute à la vue immédiatement, c’est le nombre des officiers tombés les 13 et 14 juillet ; je reste ahuri de lire les noms de Migeon, Ulrich et d’autres, tous des chefs de mérite que leurs hommes adoraient et auraient suivis partout ; eux, pas plus que nous, ne sont exempts de l’impôt du sang, en voilà bien la preuve.

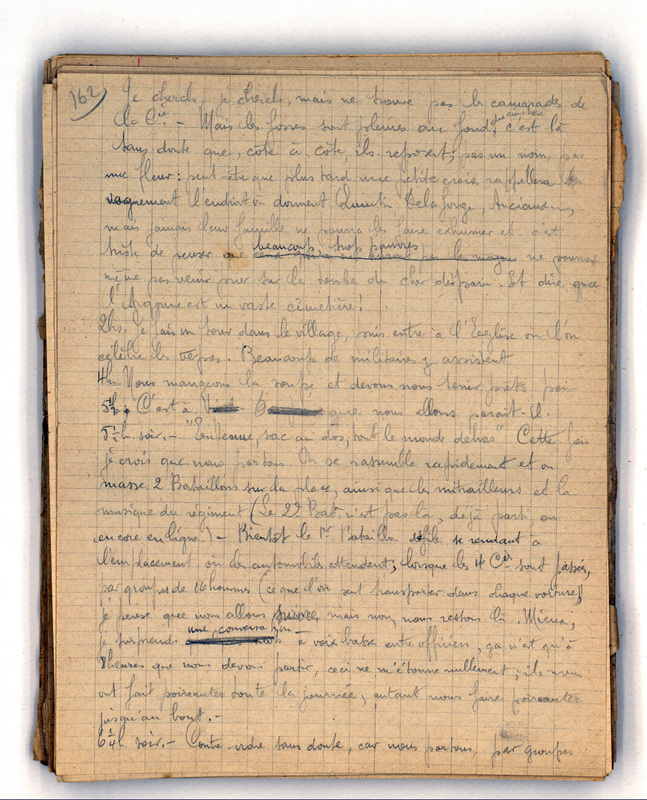

Je cherche, je cherche, mais ne trouve pas les camarades de la Compagnie. Mais les fosses sont pleines au fond du cimetière ; c’est là sans doute que, côte à cite, ils reposent ; pas un nom, pas une fleur : peut-être que plus tard une petite croix rappellera vaguement l’endroit où dorment Quintin, Delaforge, Anciaux..., mais jamais leur famille ne pourra les faire exhumer et c’est triste de penser que beaucoup, trop pauvres, ne pourront même pas venir prier sur la tombe du cher disparu. Et dire que l’Argonne est un vaste cimetière !

14h00 — Je fais un tour dans le village, puis entre à l’église où l’on célèbre les vêpres. Beaucoup de militaires y assistent.

16h00 — Nous mangeons la soupe et devons nous tenir prêts pour 17h30. C’est à Vieil- Dampierre que nous allons, parait-il.

17h30 — « En tenue, sac au dos, tout le monde dehors ! » Cette fois je crois que nous partons. On se rassemble rapidement et on masse deux bataillons sur la place, ainsi que les mitrailleuses et la musique du Régiment (le 2ème Bataillon n’est pas là, déjà parti ou encore en ligne). Bientôt le 1er Bataillon défile, se rendant à l’emplacement où les automobiles attendent ; lorsque les quatre compagnies sont passées, par groupes de seize hommes (ce que l’on peut transporter dans chaque voiture), je pense que nous allons suivre, mais non, nous restons là. Mieux, je surprends une conversation à voix basse entre officiers, ce n’est qu’a 20h que nous devons partir, ceci ne m’étonne nullement ; ils nous ont fait poireauter toute la journée, autant nous faire poireauter jusqu’au bout.

18h15 — Contre-ordre sans doute, car nous partons, par groupes

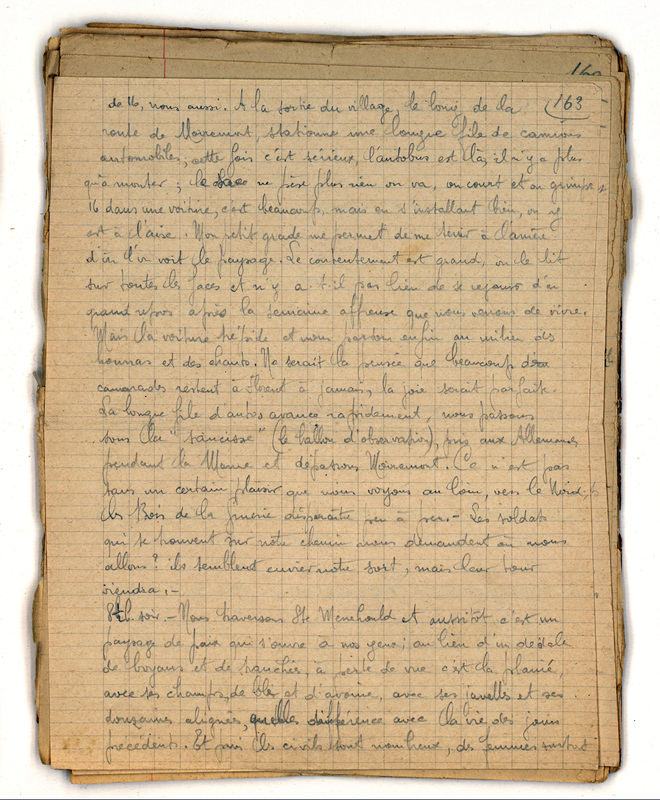

de seize nous aussi. À la sortie du village, le long de la route de Moiremont, stationne une longue file de camions automobiles ; cette fois c’est sérieux, l’autobus est là, il n’y a plus qu’a monter ; le sac ne pèse plus rien, on court et on grimpe à seize dans une voiture ; c’est beaucoup, mais en s’installant bien, on y est à l’aise. Mon petit grade me permet de me tenir à l’arrière d’où l’on voit le paysage. Le contentement est grand, on le lit sur toutes les faces et n’y a-t-il pas lieu de se réjouir d’un grand repos après la semaine affreuse que nous venons de vivre. Mais la voiture trépide et nous partons enfin au milieu des hourras et des chants. Ne serait la pensée que beaucoup de camarades restent à Florent à jamais, la joie serait parfaite. La longue file d’autos

avance rapidement, nous passons sous la « saucisse » (le ballon d’observation), prise aux allemands pendant la Marne et dépassons Moiremont. Ce n’est pas sans un certain plaisir que nous voyons au loin, vers le nord, les Bois de la Gruerie disparaître peu à peu. Les soldats qui se trouvent sur notre chemin nous demandent où nous allons. Ils semblent envier notre sort, mais leur tour viendra.

20h30 — Nous traversons Sainte-Menehould et aussitôt c’est un paysage de paix qui s’ouvre à nos yeux ; au lieu d’un dédale de boyaux et de tranchées, à perte de vue c’est la plaine, avec ses champs de blé et d’avoine, avec ses javelles et ses douzaines alignées, quelle différence avec la vie des jours précédents. Et puis les civils sont nombreux, des femmes surtout

et puis des vieillards et des petits enfants.

21h00 — La nuit est venue ; on fait une pause pour allumer les phares et l’on repart plus loin. C’est maintenant sur la route une interminable file de lumières qui avancent. Daucourt, Vieil- Dampierre ; on arrête, mais nous ne devons pas descendre ; le 1er Bataillon seul met pied à terre, c’est là qu’il va cantonner, aussi nous ne pourrons pas aller beaucoup plus loin. Bournonville, c’est notre tour de descendre, chacun étire ses membres engourdis, puis notre 1ére Section est emmenée dans une grange et un brave paysan nous accompagnant avec une de ces lanternes de ferme, nous montre que notre couche est un haut tas de foin, sur lequel on monte par une échelle. Trois sauts et l’on est en haut avec tout son fourniment, on s’installe, on mange un peu, et puis on s’endort vite dans le foin.

Lundi 19 Juillet 1915

6h00 — On s’éveille pour prendre le café, la tête lourde, car le foin entête, mais ça n’est rien, le soleil est radieux et l’air frais, et on se remet vite. Rapidement un petit tour pour reconnaître les lieux, puis je commence le nettoyage de ma capote.

8h00 — Un brave homme nous a prêté un seau, nous nous lavons du haut en bas, changeons de linge, puis nettoyons le sale.

10h00 — En rentrant au cantonnement, j’apprends qu’a 15h nous aurons une revue d’effets et d’armes. Allons, c’était

écrit que nous ne serions pas tranquilles toute la journée. Les fusils sont très sales et rouillés après les journées de pluie que nous avons traversées ; heureusement que l’on ne nous demande pas qu’ils luisent, mais seulement qu’ils fonctionnent.

12h00 — La soupe mangée, tous sont installes à terre, les pièces du fusil démonté entre les jambes, en train de frotter à qui mieux mieux. Puis c’est le tour des effets.

15h00 — Rassemblement en tenue quelconque. Le Sergent passe la revue des armes avant l’arrivée du Lieutenant commandant la Compagnie. Ce dernier arrive bientôt et à son tour voit quelques fusils ; puis il nous prie de nous tenir correctement pendant toute la durée du repos et surtout de ne pas abuser de la boisson. Il va s’entendre avec le Sergent-major, dit-il, pour employer une partie du boni à l’amélioration de l’ordinaire.

16h00 — Je viens d’apprendre à faire les liens chez le cultivateur chez qui nous cantonnons et nous sommes à une dizaine de soldats après ce travail qui marche rapidement. Je les fais très

bien, paraît-il, il ne m’a fallu qu’un instant pour m’initier à cette nouvelle tâche qui m’intéresse et m’amuse en même temps.

18h00 — La soupe nous oblige à quitter notre occupation. Nous nous raisons préparer à deux une bonne salade chez ce même cultivateur.

20h00 — Etendu sur l’herbe, sous un gros poirier, je réfléchis qu’on est heureux ici et que c’est affreux de penser qu’on s’entre-tue tout près de là.

21h00 — Je me prépare à rentrer. On avait l’intention de

faire un petit concert avant de se coucher, mais la plupart des acteurs sont ivres : c’est insensé, par rapport à ces gens là on nous fera peut-être faire l’exercice toute la journée, demain et les jours suivants. Pourquoi ne pas profiter du repos pour bien manger et bien boire, mais sans excès cependant.

21h30 — Je m’endors malgré les discussions idiotes des ivrognes que j’entends autour de moi.

Mardi 20 juillet 1915

6h00 — Le jus arrive : on peut le qualifier de « jus ». Il n’y a rien de prévu à l’emploi du temps ; c’est pourquoi, aussitôt nettoyé, je vais m’étendre sous un arbre pour écrire.

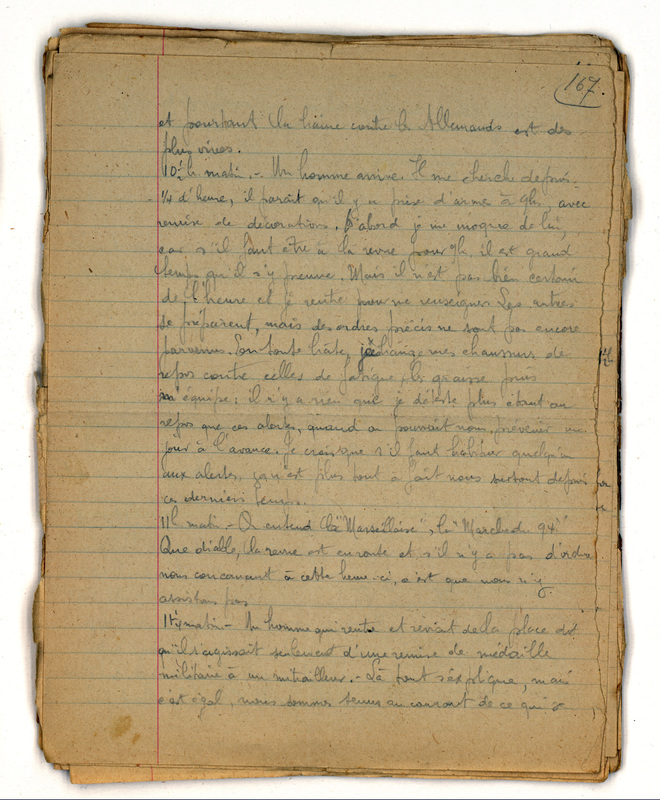

8h00 — Combien je me sens heureux, au milieu des champs et des jardins, par cet air frais qui vivifie et ce soleil qui réchauffe. On entend un peu le canon, mais je n’y pense pas ; je n’écoute que le chant des oiseaux, il me semble que je suis transporté à deux cents kilomètres du front. Sur la route, passent sans cesse des moissonneurs, aidés de soldats ; ceci me rappelle l’ancien temps et la guerre ne m’en paraît que plus abominable. Alors que partout les bras manquent, je ne puis me figurer que tout prés on tue des hommes inutilement. On est même honteux de songer à cela : avons-nous été placés sur la terre pour nous entre-tuer, ou pour la faire produire ? Chez nous tous, on retrouve les mêmes pensées, c’est partout ce même désir de paix qui se fait sentir

et pourtant la haine contre les allemands est des plus vives.

10h00 — Un homme arrive. Il me cherche depuis un quart d’heure, il paraît qu’il y a prise d’armes à 9h, avec remise de décorations. D’abord je me moque de lui, car s’il faut être à la revue pour 9h, il est grand temps qu’il s’y prenne. Mais il n’est pas bien certain de l’heure et je rentre pour me renseigner. Les autres se préparent, mais des ordres précis ne sont pas encore parvenus. En toute Fine, je change mes chaussures de repos contre celles de fatigue, les graisse puis m’équipe : il n’y a rien que je déteste plus étant au repos que ces alertes, quand on pourrait nous prévenir un jour à l’avance. Je crois que s’il faut habituer quelqu’un aux alertes, ce n’est plus tout à fait nous surtout depuis ces derniers jours.

11h00 — On entend la « Marseillaise », la « Marche du 94 ». Que diable, la revue est en route, et s’il n’y a pas d’ordres nous concernant à cette heure-ci, c’est que nous n’y assistons pas.

11h15 — Un homme qui rentre et qui vient de la place dit qu’il s’agissait seulement d’une remise de Médaille Militaire à un mitrailleur. Là, tout s’explique, mais c’est égal, nous sommes tenus au courant de ce qui

se passe, à merveille.

12h00 — Avec Seulfond nous mangeons une omelette aux pommes de terre monstre, suivie d’une salade et d’un morceau de tarte, toujours dans la même maison.

14h00 — Etendus sous les arbres, nous dormons une heure et ensuite allons faire un tour dans les champs. Il fait très beau et même très chaud.

18h00 — L’après-midi s’est passé sans incident.

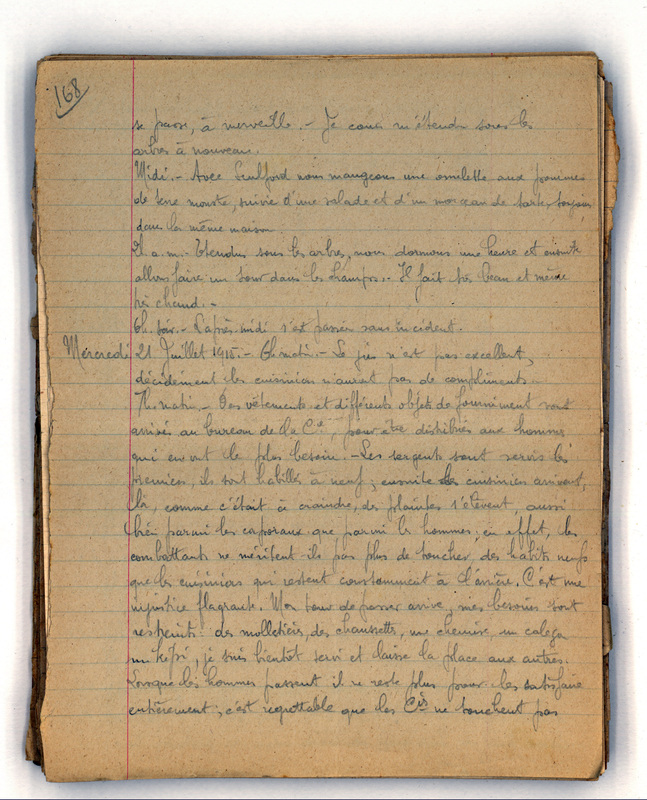

Mercredi 21 juillet 1915

6h00 — Le jus n’est pas excellent, décidément les cuisiniers n’auront pas de compliments.

7h00 — Des vêtements et différents objets de fourniment sont arrives au bureau de la Compagnie pour être distribués aux hommes qui en ont le plus besoin. Les sergents sont servis les premiers, ils sont habillés à neuf ; ensuite les cuisiniers arrivent ; là, comme c’était à craindre, des plaintes s’élèvent aussi bien parmi les caporaux que parmi les hommes ; en effet, les combattants ne méritent-ils pas plus de toucher des habits neufs que les cuisiniers qui restent constamment à l’arrière ? C’est une injustice flagrante. Mon tour de passer arrive, mes besoins sont restreints : des molletières, des chaussettes, une chemise, un caleçon, un képi ; je suis bientôt servi et laisse la place aux autres. Lorsque les hommes passent, il ne reste plus pour les satisfaire entièrement ; c’est regrettable que les compagnies ne touchent pas

d’équipements en nombre suffisant pour rééquiper tous leurs effectifs.

9h00 — Nous achetons une boite de pois en conserve et la faisons préparer pour midi.

10h00 — Chacun a enfilé les vêtements que, tant bien que mal, il a pu toucher, et je puis remarquer que tous les complets neufs sont en velours bien peu solide, c’est encore une nouvelle tenue. On ne peut se figurer le nombre de tenues différentes que l’on rencontre dans une compagnie, je ne sais pas s’il y a deux hommes qui portent la même. Quel est le but poursuivi par les gouvernants, en créant ainsi une armée bigarrée ? Ne serait-il pas préférable d’avoir une tenue uniforme ? J’ai vu bien des prisonniers allemands au camp, tous avaient la même tenue réséda ; mais ici, il y a du bleu clair, du bleu ciel, du vert sombre, du gris, du bleu foncé, du rouge, du kaki, autant dire une armée de polichinelles. Il doit y avoir quelque chose qui cloche là-dessous ; encore le manque d’ordre et de réflexion. Dans le même ordre d’idées, je parlerai du casque, ou de la « casserole » comme on dit ici. Sur le front, tout marche par divisions, nous sommes de la « 42e volante » ; on a distribué ces casques au 94, mais les autres régiments de la Division ont conservé leurs képis ; pourquoi ne pas

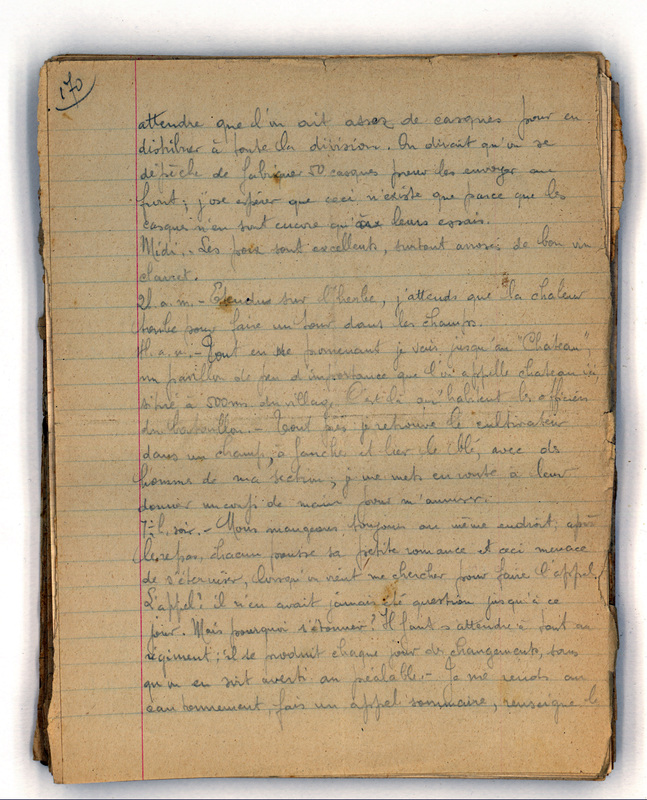

attendre que l’on ait assez de casques pour en distribuer à toute la Division. On dirait qu’on se dépêche de fabriquer cinquante casques pour les envoyer au front. J’ose espérer que ceci n’existe que parce que les casques n’en sont qu’à leurs essais.

12h00 — Les pois sont excellents, surtout arrosés de bon vin clairet.

14h00 — Etendu sur l’herbe, j’attends que la chaleur ronce taire un tour dans les champs.

16h00 — Tout en me promenant, je vais jusqu’au « château », un pavillon de peu d’importance que l’on appelle château ici, situé à cinq cents mètres du village. C’est là qu’habitent les

officiers du Bataillon. Tout prés, je retrouve le cultivateur dans un champ, à faucher et lier le blé, avec des hommes de ma Section ; je me mets en route à leur donner un coup de main pour m’amuser.

19h30 — Nous mangeons toujours au même endroit ; après le repas, chacun pousse sa petite romance et ceci menace de s’éterniser, lorsque l’on vient me chercher pour faire l’appel. L’appel ? Il n’en avait jamais été question jusqu’à ce jour. Mais pourquoi s’étonner ? Il faut s’attendre à tout au régiment : il se produit chaque jour des changements sans qu’on en soit averti au préalable. Je me rends au cantonnement, fais un appel sommaire, renseigne le