Dimanche 23 mai 1915

9h00 — Nous sommes complètement équipés ; les vivres de réserve et de voyage sont touchés ; nous attendons dans la cour de la caserne que le signal du départ soit donné. Les bruits les plus divers circulent : nous allons au nord d’Arras où la lutte est chaude, nous servirons de renfort au 94 en Argonne, nous sommes destinés au corps expéditionnaire des Dardanelles. À vrai dire, nul ne sait, mais chacun veut dire son mot.

11h00 — Nous mangeons la soupe à la caserne. Défense expresse de sortir ; l’heure du départ doit être proche.

13h00 — Rien encore ; tout le monde dort sous les arbres. La chaleur est accablante.

15h00 — Sac au dos ; départ de la caserne, puis répartition des sections dans les wagons. Nous tombons sur un petit compartiment de cinq places que nous occupons à cinq camarades : deux sergents et trois caporaux.

15h30 — Arrivée d’un détachement du camp de Coëtquidan que l’on attache à notre convoi.

16h00 — Le train quitte Vitré au milieu des hourras : il y a cependant moins d’enthousiasme qu’au début.

18h00 — Laval.

21h00 — Le Mans. Dans chaque petite station où nous faisons halte, on nous apporte des fleurs dont nous garnissons les wagons.

Lundi 24 mai 1915

3h00 — Arrivée à Chartres. Arrêt de quatre heures. Allons-nous être dirigés sur le Nord ou sur l’Est ?

7h00 – Départ ; direction : Orléans. Nous cueillons toujours fleurs et branchages ; notre wagon est particulièrement bien fleuri.

12h00 — Les Aubrais. Nous allons bien sur l’Est, probablement en Argonne.

14h00 — Montargis. Nous apprenons la déclaration de guerre de l’Italie à l’Autriche : contentement général. On voudrait des journaux ; impossible d’en trouver.

17h00 — Sens. Nous avons des journaux ; les nouvelles concernant la rupture entre l’Italie et l’Autriche sont encore peu nombreuses.

Soirée — La Roche. Saint Florentin.

Mardi 25 mai 1915

4h00 – Bologne ; quart de « jus ».

7h00 — St Dizier ; nous allons certainement en Argonne.

8h00 — Givry-en-Argonne. Nous approchons ; tous les villages sont remplis de soldats.

9h30 — Sainte-Menehould. Terme du voyage en chemin de fer ; nous continuons la route à pied jusque Florent. Chaleur torride et chargement plus que complet ; nous sommes obligés de faire plusieurs pauses. C’est la forêt de tous côtés, et des montées et des descentes. Nous entendons les premiers coups de canon.

12h00 — Florent. Multitude de soldats.

13h00 — Cantonnons dans un grenier, sur de la paille. Chacun se place comme il peut.

14h00 — Nous déjeunons d’une boite de « singe ».

15h00 — Corvée de paille. La musique du 328ème donne un concert.

Mercredi 26 mai 1915

9h00 — Nous préparons le café et la soupe, par escouade, avec les vivres qui nous ont été donnés et dans les campements emportés de Vitré.

10h00 — Grand repas au bivouac : c’est excellent.

15h00 — Préparons maintenant le repas du soir.

17h00 — On nous annonce que nous partirons demain renforcer le 3ème Bataillon.

Jeudi 27 mai 1915

6h00 — Debout. Préparation du café et de la soupe.

8h30 — Revue des hommes pour le renfort.

10h00 — Départ pour le 3e Bataillon. Chaleur torride ; plusieurs pauses nécessaires. Le premier fort coup de canon éclate derrière nous ; la surprise nous fait sursauter.

11h00 — nous atteignons La Chalade ; un groupe de nos camarades quitte la colonne sans que nous puissions leur faire nos adieux. De chaque côté, des gourbis de l’artillerie se cachent sous les arbres, il y a là une ville entière de petites maisons de toutes formes et construites soit en

bois, soit en chaume ; l’artillerie a l’air là tout-à-fait en sûreté, ainsi

que les chevaux, à qui on a construit également des écuries en feuillages.

12h00 — Nous atteignons les premiers gourbis de l’infanterie, creusés dans la pierre et étagés sur le versant d’une colline ; il y a des centaines de ces petites maisons habitées en ce moment par de l’infanterie de marine au repos. Chacun a apporté son aide dans la fondation de cette ville souterraine et chacun s’est ingénié à obtenir quelque chose de plus confortable. Et puis l’autorité militaire a fourni au soldat ce qui lui est nécessaire et qu’il ne peut trouver sur place ; et c’est ainsi que l’on voit des cuisines, des lavoirs avec lessive, des poêles dans les gourbis. Nous suivons le bas de la colline et le genre de construction ne tarde pas à changer ; ce sont maintenant des baraquements en bois adossés à la colline et recouverts de branchages, pour ne pas servir de cible facile aux aéras.

13h00 — Beaumanoir, petit village de l’Argonne qui a peu souffert du bombardement à cause de sa situation adossée à une colline ; c’est le lieu de repos actuel du 3ème Bataillon du 94, le terme de notre marche.

14h00 — Nous venons d’être affectés ; le bataillon se trouve au repos pour cinq jours, nous en profitons.

Folio 5

16h00 — J’ai pris place dans un grand baraquement en bois où sont déjà logés quatre-vingts hommes ; ce baraquement est large et bien aéré ; des bas flancs l’entourent, ceux-ci recouverts d’une épaisse couche de paille qui nous sert de litière. Des râteliers d’armes ont été ménagés aux extrémités. Les vitres ont été remplacées par des toiles imperméables, laissant passer une lumière suffisante, et qui ont le grand avantage de ne pas se briser au déplacement d’air produit par l’éclatement des obus.

Vendredi 28 mai 1915

6h00 — Je me lève pour prendre le café.

6h30 — Je dois commander une corvée, mais suis remplacé. La matinée s’écoule à sommeiller sur l’herbe, alors que le canon gronde.

15h00 — Rapport. Plusieurs citations à l’ordre du jour, à la suite des affaires des 1er et 13 mai. Les lanceurs de grenades et de bombes sont à l’ordre du jour.

19h00 — Petite soirée organisée par le Commandant de Compagnie, avec le concours de quelques chanteurs.

Samedi 29 mai 1915

9h00 — Liberté complète. Repos sur l’herbe.

13h00 — Corvée de bois ; quelques obus tombent tout près de nous au retour. De nombreux gourbis ayant servi autrefois se trouvent sous terre dans la forêt où nous sommes en corvée.

21h00 — Un incendie est allumé à l’est, qui prend des proportions considérables, puis s’éteint rapidement. Quelques coups de canon pendant la nuit.

Dimanche 30 mai 1915

8h00 — Douches. Chasse aux poux.

10h00 — Plusieurs obus tombent tout prés.

10h30 — Un homme a la cuisse traversée par une balle perdue.

12h00 — Un détachement de quelques hommes part pour s’exercer au lancement des bombes, pétards et « crapouillots ».

15h00 — Nous préparons du café à quelques-uns.

16h00 — Le journal arrive ; on se l’arrache : rien de nouveau.

17h00 — Un aviateur français franchit les lignes allemandes et est salué par un vif bombardement ainsi que par un feu intense des fusils et mitrailleuses. Les éclats d’obus retombent sur nos baraquements et dans l’arbre sous lequel je m’abrite.

18h00 — Par cinq fois, l’appareil français est rentré au-dessus de nos lignes pour franchir ensuite à nouveau les lignes allemandes. Les obus l’encadrent, mais il continue son raid.

19h00 — Ayant sans doute terminé sa mission, l’aéro regagne le Sud, sur Sainte-Menehould.

Lundi 31 mai 1915

7h00 — Nettoyage des effets et corvées, en vue de la revue par le Commandant qui doit avoir lieu à 8h30. Le nombre de nos cartouches est porté de cent vingt à deux cents.

8h00 — Nous sommes en tenue et attendons le signal du rassemblement. Un aéroplane français est signalé au-dessus de nous.

8h30 — Le rassemblement est terminé. Un avion allemand

apparaît ; rapidement, l’ordre est donné de rentrer dans les baraques pour se dérober à ses vues. L’artillerie française commence à bombarder ; l’avion disparaît vers le Sud.

9h00 — Nous sommes rassemblés à nouveau. Quelques obus éclatent au-dessus de nous, tirés par les allemands sur un de nos avions.

9h15 — Revue par le Lieutenant.

9h30 — Revue par le Commandant. Citations de plusieurs gradés et hommes à l’ordre du jour de l’Armée, de la Division et du Régiment. Distribution des diplômes. Allocution du Chef de Bataillon.

10h00 — Défilé devant le Commandant.

17h00 — Après la soupe, distribution des vivres et campements, la relève aux tranchées ayant lieu demain.

20h00 — C’est officiel que nous partons demain à 4h du matin.

Mardi 1er juin 1915

3h00 — Réveil au petit jour et distribution du café. Équipement.

4h00 — Rassemblement, puis départ pour la relève. Temps bas.

4h30 — Passons à Vienne-le-Château, bombardée. Triste vision de maisons saccagées et pillées ; tous les civils sont évacués et seuls les Services militaires y habitent.

5h00 — Atteignons les gourbis occupés par les troupes de réserve, les uns creusés à même dans la colline, les autres bâtis de branches et de terre. Les cuisines des troupes de première ligne sont établies là aussi.

5h45 — Nous entrons dans un boyau peu large où nous avons peine à passer avec notre sac ; nous conservons encore l’arme à la bretelle.

6h00 — Les boyaux deviennent plus profonds et encore plus étroits si possible ; nous mettons l’arme à la main, signe que

nous approchons.

6h15 — Je rencontre plusieurs camarades de la classe 1915, de Guer, allant au repos à leur tour.

6h30 — Nous entrons dans la zone de première ligne, battue par le feu de l’artillerie et par celui de l’infanterie surtout. Les quelques arbres que nous pouvons apercevoir sont coupés et déchiquetés à quelques mètres du sol. Celui qui s’aventurerait sur le parapet serait certainement abattu.

7h00 — Nous sommes tout près de la première ligne de tranchées, la relève commence ; nous arrivons par un boyau, ceux que nous remplaçons s’en vont par l’autre.

7h15 — Chacun a maintenant sa place ; je suis en toute première ligne près d’un pare-éclats ; les balles sifflent de tous côtés, ainsi que les obus des deux camps. Un créneau, percé à travers les sacs de sable, permet de tirer sur les

lignes allemandes.

8h00 — Les combats se bornent à quelques coups de canon et échanges de coups de fusil.

9h00 — Les allemands font sauter une mine ; coup de tonnerre effroyable avec tremblement de terre et pluie de pierres et de terre ; la lutte à coups de fusil est un instant plus intense ; on tire au hasard pour empêcher l’ennemi de sortir de sa tranchée qui est à dix mètres de la nôtre.

9h15 — Le calme relatif règne à nouveau.

11h00 — Au moment où nous commençons à manger, les allemands lancent dans nos lignes une « boîte à singe », sorte de machine infernale qui fait un bruit terrible ; chacun pose quart et gamelle et riposte à coups de pétards que nous ne ménageons pas.

11h15 — Le calme est revenu, nous reprenons le repas interrompu.

14h00 — Les allemands nous lancent cette fois une bombe ; nouveau combat à coups de pétards.

16h00 — Une mine saute à nouveau. Longue fusillade à la suite.

20h00 — Le calme est presque complet ; quelques coups de fusil seulement.

20h30 — Je suis au créneau. Un coup formidable retentit, puis suit une avalanche de terre ; je m’abrite dans une petite niche ; un morceau de terre me tombe sur l’épaule, je me soulève et me trouve projeté à terre ; je me relève, vais chercher un sac de pétards, puis, revenu à ma place, j’amorce les pétards que mon voisin lance sur les tranchées allemandes. Croyant que le coup de mine serait suivi d’une attaque, notre 75 commence à donner et arrose copieusement d’obus la tranchée allemande.

La nuit étant venue, des fusées jaillissent de tous côtés pour éclairer le théâtre de la lutte.

21h00 — Le combat continue, acharné, à coups de bombes et de pétards ; nul ne sort des tranchées ; les allemands sont à six ou huit mètres de nous.

21h15 — Le feu de l’artillerie a cessé, celui de l’infanterie ralentit. 21h30 — Le calme est revenu ; des fusées éclairent toujours.

24h00 — Tout est calme ; un homme surveille.

Mercredi 2 juin 1915

6h00 — La nuit a été assez calme après l’affaire de 21h. La fusillade est assez vive, comme tous les jours, d’ailleurs, au lever du jour.

6h30 — Les allemands nous jettent des bombes, nous répondons par des pétards. Ils réussissent à abattre un pan de mur de sacs de terre, mais ils ne peuvent sortir de la tranchée.

7h00 — Le mur est reconstruit rapidement,

bien qu’une violente fusillade soit dirigée sur ceux qui travaillent et qui se dissimulent tant bien que mal.

7h30 — Une autre compagnie vient nous relever ; sans bruit. Pour ne pas attirer l’attention des allemands, nous défilons vers la deuxième ligne ; pourtant les bombes et grenades lancées

par les allemands ne tardent pas à pleuvoir sur nos remplaçants ; nous nous baissons machinalement pour éviter les éclats.

8h00 — Enfin nous sommes installés en seconde ligne, à l’abri des bombes et grenades ; mais il y a encore le « crapouillot », une sorte de torpille aérienne, qui nous menace. Je me suis trouvé un abri tant bien que mal, où je pourrai me reposer dans une très mauvaise position ; bref, il n’y a pas grand choix.

9h00 — Un premier « crapouillot » s’abat à quelque deux cents mètres de nous ; nous sommes avertis

Folio 14

par un coup de sifflet d’un veilleur désigné dans chaque escouade. Plusieurs suivent, et chaque fois c’est la fuite vers un endroit à l’abri.

9h30 — La terre tremble deux secondes, puis une immense colonne de fumée et de terre s’élève en l’air pour retomber aussitôt, et on se cache comme on peut pour ne pas recevoir un bloc de terre sur le dos. Tout cela énerve considérablement et coupe l’appétit.

12h00 — Tranquillité relative ; chacun en profite pour dormir et se reposer.

15h00 — Nouvelle et courte alerte de « crapouillots ».

Nuit — Nuit calme ; nous couchons à même sur le sol qui n’est ni plat, ni sec ; et puis nous sommes tout équipés, prêts à voler au secours de la première ligne. On fait de petits sommes et on s’éveille plus fatigué que la veille.

Jeudi 3 juin 1915

5h00 — Nous sommes déjà éveillés par un bombardement matinal ; nous devons aller en première ligne à 6h.

6h00 — Nous irons seulement en première ligne après la soupe. Allons, quelques heures de répit encore !

8h00 — Quelques bombes, sans effet sur nous ; toujours ces « crapouillots » que l’on voit arriver et que l’on évite à tout prix.

10h00 — La soupe est mangée, nous passons en première ligne ; ce n’est plus tout-à-fait le même secteur ; je suis mieux placé que la première fois.

12h00 — Violent combat à ma gauche, avec grenades et « boites à singe ».

14h00 — Je remonte le boyau et passe par-

dessus une civière ; tout d’abord je ne distingue pas, puis m’étant retourné, je vois bien que je suis passé sur le corps difforme d’un soldat qui vient d’être haché par une machine infernale. Il a les jambes et la poitrine tailladées et les traits méconnaissables ; des mouches charbonneuses l’ont déjà envahi.

15h00 — Le calme est presque complet. Allons-nous être attaqués ce soir ?

20h00 — Contrairement à notre attente, mais avec plaisir, nous constatons que l’ennemi se tient tranquille. La nuit sera calme.

Vendredi 4 juin 1915

4h00 — Suis éveillé par un camarade, cependant rien de nouveau. Nous comptons sur la

relève à 6h.

6h00 — Le bruit court que nous ne serons relevés que ce soir. Depuis quelques heures, un allemand a repéré mon créneau et tire dessus continuellement ; les balles frappent sur l’acier, donnant un son agaçant qui m’énerve.

8h00 — Enfin nous sommes relevés, et à vive allure nous suivons le boyau de communication qui conduit en réserve à l’arrière.

8h30 — Arrivons à Beaumanoir, en arrière.

10h00 — Mangeons la soupe à Beaumanoir, puis repos sur l’herbe, sous les arbres, près des gourbis.

12h00 — Sommes toujours ici. Paraît que

que nous allons au repos à Ronchamps, ce soir à 18h. C’est là déjà que nous étions au repos il y a quatre jours. Le bruit court que nous changeons de secteur.

18h00 — Sommes prêts à partir, mais le signal n’est pas donné.

18h45 — Nous partons pour Ronchamps. Des brancardiers emportent un cadavre. Il fait une forte poussière qui coupe la respiration.

19h30 — Arrivons à Vienne-le-Château, faisons halte un instant ; corvée d’eau commandée ; cette eau malheureusement sent le permanganate qu’on y ajoute pour la stériliser. Si seulement on pouvait avoir un quart d’eau bien fraîche !

19h45 — Nous reprenons notre marche et atteignons Ronchamps à la nuit.

Folio 19

20h30 — Nous sommes réinstallés et sommes bientôt tous étendus sur la paille.

Samedi 5 juin 1915

6h00 – Réveil ; nous sommes plus heureux que d’habitude ; ce n’est plus le sifflement des balles et l’éclatement des obus comme les jours précédents, mais un calme reposant et complet. La journée passera sans incident.

21h00 — Je me suis couché et sommeille depuis un instant quand je suis réveillé par un bombardement intense. Nos canons, dissimulés dans un bois non loin de l’endroit où nous

sommes, tirent sans arrêt. Les allemands ont tenté d’attaquer, sans doute ; c’est peut-être le contrecoup de la reprise de [illisible] que nous venons d’apprendre avec stupeur.

Dimanche 6 juin 1915

8h00 — Est-ce aujourd’hui que nous partons ? Non, demain nous changeons de secteur. Une corvée de ravitaillement part à Florent, je commande du lait condensé avec lequel nous espérons pouvoir faire le lendemain du chocolat au lait.

10h00 — Je me sens fatigué aujourd’hui, c’est un reste de l’énervement des trois jours passés au feu. De plus, j’ai une forte diarrhée.

12h00 — Le journal arrive, on se l’arrache, on le parcourt avidement, mais toujours ces articles

monotones qui nous intéressent peu ou point. La question à l’ordre du jour est de savoir si les russes pourront se maintenir sur la défensive et arrêter la marche du flot austro-allemand. Chacun se demande quand et comment se terminera la guerre ? Tous donnent leur avis, nul ne sait une réponse plausible. Le fait est que rien ne laisse prévoir une fin prochaine, bien au contraire, mais voilà l’époque des grandes chaleurs et nous en souffrirons autant que du froid.

17h00 — La corvée rentre et me rapporte ce que j’avais demandé.

19h00 — Je vais assister à un petit match de football entre fantassins et artilleurs. Ces artilleurs sont vraiment heureux et n’ont que peu à craindre, ils le disent eux-mêmes.

Lundi 7 juin 1915

5h00 – Réveil ; cette fois encore, je me trouve fatigué. Il doit y avoir revue dans la journée. Départ à 16h.

6h00 — Nous allons à quatre choisir un emplacement sous bois, où installer notre feu pour faire le chocolat ; chacun y met du sien et après une demi-heure, nous avons chacun un litre de chocolat au lait très appétissant et qui nous rappelle un instant

le bonheur de la vie à la maison paternelle.

8h00 — Nous rentrons au baraquement. Nous éprouvons tous une certaine lassitude qui provient de la chaleur.

10h00 — Il y aura une revue générale à 14h. Une revue à l’arrière n’est pas quelque chose de bien ennuyeux ; chacun sait que son fusil doit être propre : quant aux effets, on ne peut nous demander du soigné quand on est obligé avec de passer dans tous les coins.

14h00 — En fait de revue, on nous demande ce qui nous manque et on nous prie de rester en tenue, le ministre de la guerre devant passer dans l’après-midi.

15h00 — Rapport. On nous dit quel secteur nous allons occuper : c’est à six ou sept kilomètres d’ici. Sera-t-il bon ou mauvais ? Le ministre de la guerre n’est toujours pas là.

16h00 — Rassemblement pour le départ. Pas de ministre, nous partirons bien sans cela. La chaleur est encore excessive et le sac bien pesant. Nous marchons longtemps tout en allant peu vite, et lorsque le signal du repos est donné, chacun s’étend rapidement pour reprendre un peu de force.

17h00 — Nous avons repris la marche en avant. Nous allons par un petit sentier étroit et descendant à travers la forêt. Nous atteignons enfin des gourbis ; ce ne sont pas les nôtres, il faut aller plus loin ; pourtant nous sommes bien fatigués, mais à quoi bon se plaindre ? Et puis, ce n’est la faute à personne.

18h00 — Nous sommes rendus dans nos gourbis et avons léché sacs, fusils, équipements et musettes. Pour ma part, je suis exténué ; nous manquons d’eau fraîche, mais enfin on peut se reposer. Notre gourbi est une excavation de quatre mètres sur deux, creusée dans le flanc d’un monticule, et dont le sol a été recouvert de branchages pour retenir la fraîcheur, puis de paille sèche. Il y règne une odeur de fumée à laquelle nous nous faisons. On y est à l’abri des balles et des obus, et c’est utile, car les allemands, ayant sans doute remarqué notre arrivée, commencent à nous bombarder. Ici, nous sommes en réserve et serons sans doute assez tranquilles. Combien de temps allons-nous y rester ?

20h00 — Nous avons pris place sur la paille et allons certainement bien dormir.

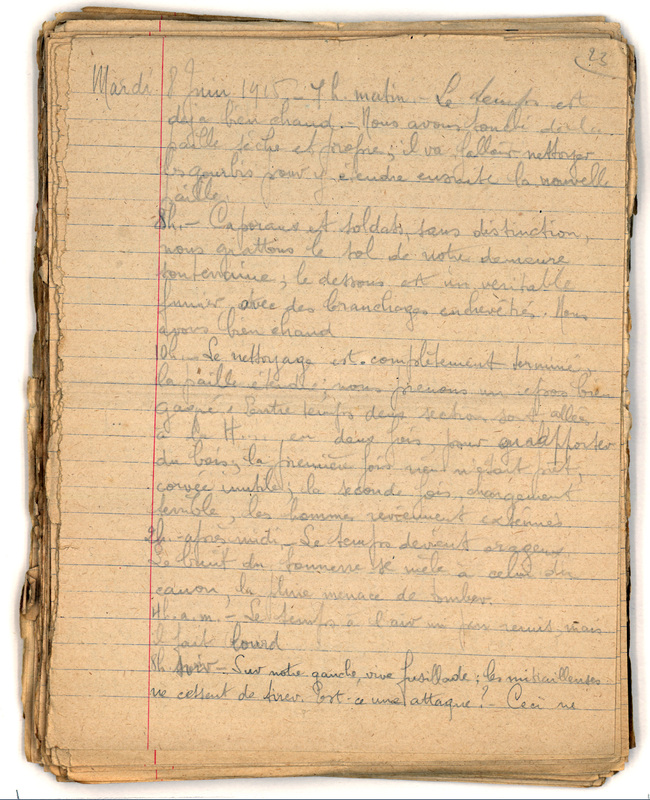

Mardi 8 juin 1915

7h00 — Le temps est déjà bien chaud. Nous avons touché de la paille sèche et propre ; il va falloir nettoyer les gourbis pour y étendre ensuite la nouvelle paille.

8h00 — Caporaux et soldats, sans distinction, nous grattons le sol de notre demeure souterraine ; le dessous est un véritable fumier avec des branchages enchevêtrés. Nous avons bien chaud.

10h00 — Le nettoyage est complètement terminé. La paille étendue, nous prenons un repos bien gagné. Entre temps, deux sections sont allées à La Harazée, en deux fois, pour en rapporter du bois ; la première fois, rien n’était prêt : corvée inutile ; la seconde fois, chargement terrible, les hommes reviennent exténués.

14h00 — Le temps devient orageux. Le bruit du tonnerre se mêle à celui du canon, la pluie menace de tomber.

16h00 — Le temps a l’air un peu remis, mais il fait lourd.

20h00 — Sur notre gauche, vive fusillade ; les mitrailleuses ne cessent de tirer. Est-ce une attaque ? Ceci ne

dure pas longtemps.

Mercredi 9 juin 1915

3h00 — Je sommeille encore. Une goutte d’eau me tombe sur la joue ; je ne bouge pas. Une deuxième goutte tombe ; dans mon sommeil, je crois qu’un camarade me fait une farce, mais pour qu’il en soit de ses frais, je me tiens toujours tranquille. Il pleut de plus en plus, et je finis

par me redresser ; quelle n’est pas ma surprise en entendant la pluie tomber à flots au-dehors. En une seconde je comprends : notre pauvre toit est inondé, l’eau le traverse et nous tombe dessus. Les camarades s’éveillent, un surtout est tout frais. À la hâte, nous détachons nos toiles de tente de nos sacs et nous en couvrons, mais la paille est déjà fraiche et la pluie tombe toujours.

4h00 — La pluie tombe moins fort ; chacun dort à nouveau.

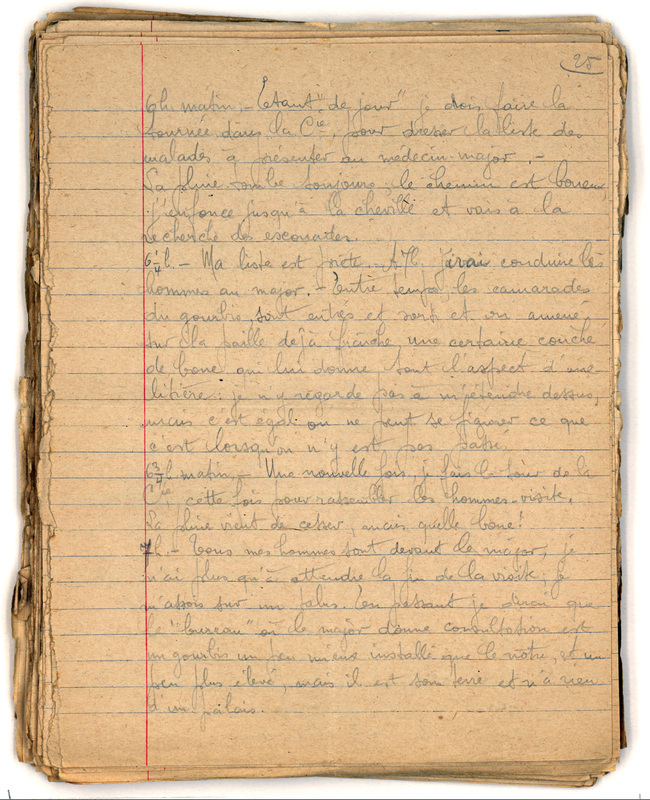

5h00 — Le café arrive ; il recommence de pleuvoir et nous osons à peine sortir un genou de dessous la toile de tente. Le Sergent passe, j’entends qu’il prononce mon nom ; je l’appelle : c’est mon tour à être « de jour », parait-il. Je m’incline et me renseigne sur mes fonctions.

6h00 — Etant « de jour », je dois faire la tournée dans la Compagnie pour dresser la liste des malades à présenter au médecin-major. La pluie tombe toujours, le chemin est boueux, j’enfonce jusqu’à la cheville et vais à la recherche des escouades.

6h15 — Ma liste est prête. À 7h, j’irai conduire les hommes au Major. Entre temps, les camarades du gourbi sont entrés et sortis, et ont amené sur la paille déjà fraîche une certaine couche de boue qui lui donne l’aspect d’une litière. Je n’y regarde pas à m’étendre dessus, mais c’est égal : on ne peut se figurer ce que c’est lorsqu’on n’y est pas passé.

6h45 — Une nouvelle fois, je fais le tour de la Compagnie, cette fois pour rassembler les « hommes-visite ». La pluie vient de cesser, mais quelle boue !

7h00 — Tous mes hommes sont devant le Major, je n’ai plus qu’à attendre la fin de la visite. Je m’assois sur un talus. En passant, je dirai que le « bureau » où le major donne consultation est un gourbi un peu mieux installé que le nôtre, et un peu plus élevé, mais il est sous terre et n’a rien d’un palais.

8h00 — La visite terminée, je rentre au gourbi.

8h15 — Un appel : « Le caporal de jour ! ». Je cours, c’est encore un sergent : « Prenez quatre hommes de la 2ème Section et faites nettoyer le boyau qui mène à la route ». Je prends quatre hommes et vais reconnaître l’endroit. Le boyau est plein d’eau et on y enfonce dans la boue ; pour le nettoyage, nous ne disposons que de bêches de cinquante centimètres de haut. J’envoie chercher des pelles, et on commence. Tant bien que mal, on gratte, on pelle, on repousse l’eau.

9h00 — Nous avons atteint le bout du boyau qu’il a fallu laisser inondé, étant trop en contre- bas. En remontant le boyau, je remarque que là où j’ai fait enlever l’eau, d’autre est revenue de plus haut : recommencer ne donnerait pas d’autre résultat ; il faut laisser le soleil passer là-dessus.

10h00 — Je rentre crotté pour manger la soupe. Le soleil semble vouloir se montrer.

11h00 — Un bruit qui court : nous allons être relevés ce soir et être encore envoyés dans une direction inconnue. Bien sûr, nous étions en réserve, c’était trop beau ; enfin, attendons des détails.

12h00 — Les bruits vont leur train. Comme c’était à prévoir, on parle de l’Italie, des Dardanelles, que sais-je ? En tout autre temps, on s’amuserait

de ces bruits si divers. Chaque fois que le cuisinier, l’ordonnance ou le planton passe, il y a un nouveau tuyau ; il est toujours question de nous envoyer partout, mais pas dans nos foyers, c’est certain.

13h00 — Nous partirons ce soir ou demain, certainement, mais pour où ? La boue sèche. 14h00 — La boue continue à sécher.

15h00 — « Caporal de jour ? » — « Présent ! » — « Ramassez les outils qui traînent dans le cantonnement et faites-les conduire au magasin de l’Adjudant de Bataillon ». Je m’exécute.

17h00 — La soupe est mangée. Nous partirons demain à 3h45 du matin. Nous serons relevés par le ...ème d’infanterie, régiment de nos régions et dans lequel je trouverai peut-être des connaissances. 19h00 — Le canon tonne très fort dans la direction de l’Ouest, c’est-à-dire vers Perthes et Le Mesnil, en Champagne.

Jeudi 10 juin 1915

3h00 — Le caporal distribuant le café m’éveille ; il fait petit jour. L’ordre est donné aussitôt de s’équiper. Le ...ème nous attend, puis passe près de nous ; je ne parviens pas à y reconnaître un ami.

4h00 — Nous avons quitté l’endroit ou nous étions

en réserve et gravissons une colline presque abrupte, le long d’un sentier à peine frayé et recouvert par places de branchages entrelacés. Chacun marche allégrement, car il fait frais, et puis derrière la colline se trouve la zone arrière où on est plus en sécurité.

5h00 — Petite pause, après avoir traversé un terrain labouré par les obus de gros calibre. Les trous attestent que le bombardement date déjà d’assez longtemps.

6h00 — Nous atteignons le village arrière où nous devons rester au repos pendant un temps indéfini. C’est déjà là que nous avions eu cinq jours, puis trois jours de repos. C’est bizarre qu’on nous ménage tant ; quelque chose se prépare, sans doute un changement complet de secteur. D’après certains bruits, le —Mme Chasseurs à pied qui forme brigade avec nous, aurait embarqué ce matin pour un autre point du front. Allons-nous le suivre ?

7h00 — Je fais une petite lessive de quelques objets de lingerie. Je ne me tire pas trop bien de ce premier lavage, je ne sais pas manier le savon et la brosse.

12h00 — Rien de nouveau. Il parait que nous embarquons demain matin.

14h00 — Le ciel s’est couvert rapidement. Un gros orage est à craindre ; la température est accablante ; on a peine à rester en place sur la paille tant les mouches sont mauvaises.

16h00 — Le bruit du tonnerre se mêle à celui du canon, le soleil est complètement caché.

17h00 — L’orage éclate, la pluie tombe à flots et traverse même le toit du baraquement ; on étend en hâte les toiles de tente sur la paille pour que ce soir on puisse coucher au sec.

17h30 — L’orage a cessé, mais la pluie menace de recommencer.

18h00 — La pluie recommence plus fort si c’est possible. À notre gauche, les 75 commencent à tirer sans cesse ; c’est un bruit continu plus terrible que celui du tonnerre. Les boches ont sans doute tenté une attaque pendant la pluie, c’est leur habitude, et le canon a la mission de les faucher. Que ce doit être épouvantable dans la tranchée par une telle pluie ! On doit y enfoncer dans la boue jusqu’aux genoux, et si avec cela il faut combattre et se garer des bombes !

18h30 — Avec la fin de la pluie, le canon

a également cessé de tirer. Chacun sort pour prendre l’air frais. Avec un autre caporal, je vais jusqu’aux gourbis des territoriaux, à un kilomètre, pour y chercher quelques journaux si possible. Nous en trouvons quelques-uns, entre autres celui du jour qui annonce la démission de Mr. Bryan, le ministre des affaires étrangères américain ; quelles complications ceci va-t-il amener ?

21h00 — Suis étendu sur la paille. Partirons-nous demain ?

Vendredi 11 juin 1915

6h00 — Le temps s’est rafraîchi à la suite de l’orage d’hier et personne ne songe à s’en plaindre.

9h00 — Il court toujours des bruits de départ que certains régiments de la Division sont déjà partis, mais toujours rien d’officiel. Les officiers eux-mêmes ne savent sans doute pas ce qui nous attend.

12h00 — Le temps est devenu plus beau ; le soleil luit. Les bruits courent, toujours aussi divers.

15h00 — Douches. Qu’il fait bon recevoir de l’eau douce sur le corps !

18h00 — Le bruit court avec persistance que nous partons demain à 3h du matin.

18h10 — Un obus tombe sur la pente faisant face à notre baraquement, où sont assis nombre d’hommes ; aucun n’est touché. Tous cependant évacuent la position qui devient périlleuse car les allemands tirent rarement un seul coup au même endroit.

18h15 — Plus rien. Les allemands restent calmes.

19h00 — Il arrive un renfort du camp ; ils disent que le dépit se vide et qu’à part les territoriaux et les jeunes, il ne reste guère que les inaptes. Il paraît que la vie au camp est également changée : une discipline sévère règne maintenant dans toutes les compagnies et les punitions pieu-vent, pleuvent !

20h00 — Nous partons demain matin à 3h, pour un bivouac arrière. Distribution du pain et du vin pour le lendemain. Chacun boucle son sac et s’endort.

Samedi 12 juin 1915

3h00 — Je suis éveillé en sursaut par le cri de « au jus ! » ; c’est le réveil. Il fait à peine jour, heureusement que notre fourniment ne se compose pas de nombreuses pièces, sans quoi nous risquerions fort d’en oublier quelques unes, par ce matin sombre.

Folio 32

3h15 — Le ...ème d’infanterie arrive pour nous relever ; aussitôt est donné le signal du rassemblement et les sections s’alignent alors que le jour vient plus clair. Un fort brouillard règne au-dessus de nos têtes et nous préserve d’une attaque d’un aéroplane qui pourrait nous survoler. 3h30 — La Compagnie s’ébranle et gagne la forêt, direction Sud, l’inverse du front. Il fait bon aller sous les arbres par ce matin frais, mais le sac qui pèse et le canon qui gronde nous empêchent d’oublier la réalité, même un moment.

4h15 — Un ravin qu’il faut descendre pour remonter ; c’est fatigant, mais on ne s’arrête pas.

5h00 — Nous atteignons un bivouac, la Croix-Gentin ; c’est un immense village de huttes et de gourbis sous les arbres ; gourbis de terre en forme de pyramides à l’intérieur desquels il doit faire très humide, et huttes de branchages construites avec plus de soin et partant, plus confortables ; il y a même quelques grands baraquements comme ceux que nous occupions au repos, c’est sans doute pour les privilégiés. D’autres compagnies du 94 sont déjà là.

5h15 — Nous arrêtons sous les arbres pour la pause ; chacun met sac à terre. Va-t-on nous désigner des gourbis ?

5h30 — L’ordre arrive de rester dehors ; c’est dire que notre arrêt ici ne doit être que de courte durée. Je retrouve un ancien camarade de la 31ème Compagnie qui est arrivé hier avec le dernier renfort ; il confirme les bruits apportés par les autres hommes du renfort suivant lesquels la discipline du camp serait devenue très sévère.

7h00 — Nous sommes là, allant et venant ; les uns jouent aux cartes, les autres lisent, d’autres dorment. Que faire autre chose ? 8h00 — « En tenue ! » — Partirions-nous, par hasard ? Non, car on nous dirige sur des gourbis.

8h15 — Je suis installé dans un grand baraquement en bois, avec de la paille sur les bas flancs où nous serons à souhait ; en effet, une bonne couche de paille sous un bon abri, c’est tout ce dont un soldat peut rêver au front. Je viens de rencontrer plusieurs camarades de la classe 1915 ; si nous restons quelques jours ici, j’en retrouverai beaucoup, je crois.

10h00 — Tout le monde est installé sur la paille, à ne savoir que faire ; les plus heureux

sont ceux qui ont pu trouver le journal. Un coup d’œil rapide sur les gros titres me permet de voir qu’il n’y a toujours rien de nouveau. Pourvu qu’après avoir refoulé les russes, les allemands ne viennent pas se jeter sur les italiens ou sur nous.

15h00 — L’après-midi se passe comme la matinée, à ne rien faire. Les bruits ont cessé de courir, c’est la meilleure preuve qu’on ne sait rien.

19h00 — La soirée est fraîche ; il fait bon s’étendre sous les arbres avant de se livrer au sommeil. Je parle avec un jeune homme qui, comme moi, est allé en Angleterre, et nous nous demandons tous deux quand le plaisir de ces jours passés là-bas reviendra.

Dimanche 13 juin 1915

5h00 — Le café arrive ; aussitôt bu, on se recouche.

8h00 — Je viens de lire le communiqué au gourbi du Commandant ; nous avons enlevé un butin de guerre assez important aux allemands, autour d’Arras, mais ce n’est toujours pas une décision.

9h00 – Je descends à la source pour me laver. Là, jeretrouve encore plusieurs camarades d’une autre compagnie. Comme moi, ils se sont bien tirés de leurs premières journées de tranchées.

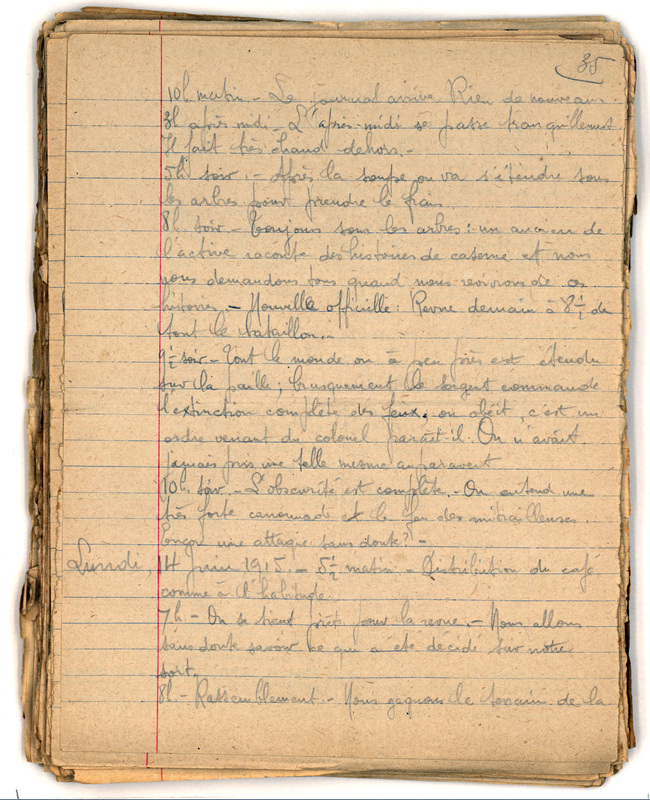

10h00 — Le journal arrive. Rien de nouveau.

15h00 — L’après-midi se passe tranquillement. Il fait très chaud dehors.

17h00 — Après la soupe, on va s’étendre sous les arbres pour prendre le frais.

20h00 — Toujours sous les arbres ; un ancien de l’active raconte des histoires de caserne et nous nous demandons tous quand nous revivrons de ces histoires. Nouvelle officielle : revue de tout le Bataillon demain à 8h30.

21h30 — Tout le monde, ou à peu près, est étendu sur la paille ; brusquement le Sergent commande l’extinction complète des feux ; on obéit, c’est un ordre venant du Colonel, paraît- il. On n’avait jamais pris une telle mesure auparavant.

22h00 — L’obscurité est complète. On entend une très forte canonnade et le feu des mitrailleuses. Encore une attaque, sans doute ?

Lundi 14 juin 1915

5h30 — Distribution du café, comme à l’habitude.

7h00 — On se tient prêt pour la revue. Nous allons sans doute savoir ce qui a été décidé sur notre sort.

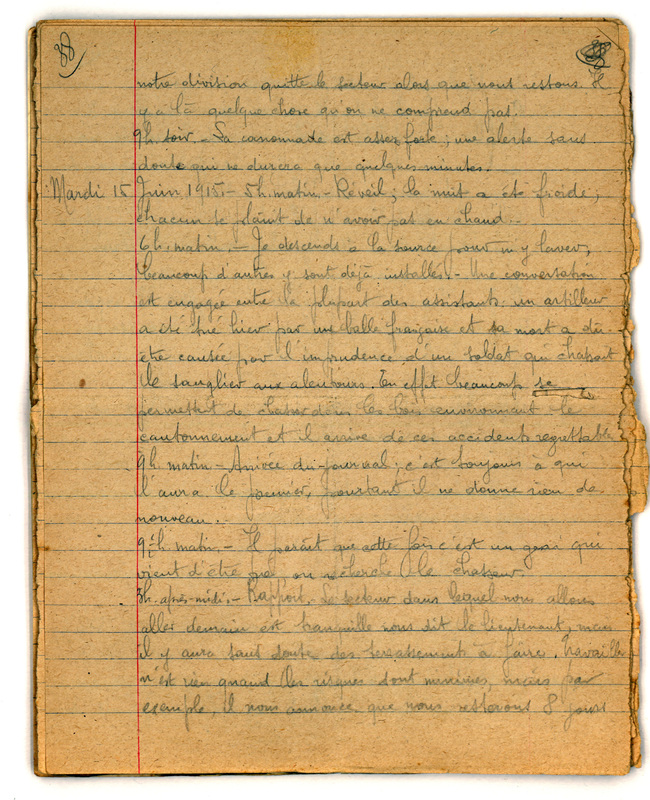

8h00 — Rassemblement. Nous gagnons le terrain de la

revue, une vaste clairière avec quelques arbustes.

8h15 — Sans que nul ne s’y attende, le Colonel passe devant nous ; nous présentons les armes, le Colonel ne s’arrête pas.

8h30 — « Garde à vous ! » — Le Commandant arrive et inspecte le Bataillon dans tous ses détails. Le sac paraît encore plus lourd en restant ainsi sur place.

9h00 — Le Bataillon est rangé en formation carrée, te Commandant va parler. Tout d’abord, il distribue quelques ordres du jour obtenus à la suite des affaires des 1er, 2 et 3 juin. Le Commandant nous apprend qu’il y a quelques jours nous avons failli remporter près d’Arras la victoire décisive. « La cavalerie, dit-il, était déjà massée derrière nos lignes, prête à couper les communications arrières de l’ennemi, mais nous n’avons pas pu percer ». Nous nous étonnons de ces paroles qui ne sont pas tout-à-fait faites pour inspirer confiance. Il ajoute cependant qu’il espère que dans un temps prochain nous recommencerons ; espérons avec lui que cette fois nous réussirons. En même temps, il nous apprend que contrairement à ce que l’on prévoyait les jours derniers, nous n’allons pas quitter l’Argonne ; nous n’y serons

pas plus mal qu’autre part.

9h30 — Le speech terminé, nous nous préparons à défiler. Le défilé est très rapide, ensuite nous rentrons dans les gourbis. Nous ne savons quand nous retournerons dans les tranchées.

10h00 — Pendant la distribution de la soupe, J’apprends que nous partirons demain dans la nuit. Dans quel secteur irons-nous ? Je l’ignore.

12h00 — Nous nous préparons à quatre camarades à faire du café au lait, avec du lait concentré, et du café que l’un d’entre nous a reçu de chez lui.

12h30 — Le café est prêt ; c’est un vrai régal et nous le savourons lentement.

14h00 — Nous faisons la sieste sous les arbres ; il paraît que le secteur dans lequel nous irons n’est pas trop mauvais. Au dernier communiqué, nous avons légèrement progressé dans la région d’Arras.

17h00 — Une de nos compagnies va partir ce soir pour les tranchées ; nous irons sans doute la relever demain.

19h00 — Une corvée de ravitaillement rentrant de Florent nous apprend que le ...ème Chasseurs est en route pour Sainte-Menehould où le Bataillon va embarquer pour une destination inconnue. C’est bizarre qu’un régiment de

notre Division quitte le secteur alors que nous restons, il y a là quelque chose qu’on ne comprend pas.

21h00 — La canonnade est assez forte ; une alerte sans doute qui ne durera que quelques minutes.

Mardi 15 juin 1915

5h00 — Réveil ; la nuit a été froide et chacun se plaint de n’avoir pas eu chaud.

6h00 — Je descends à la source pour m’y laver ; beaucoup d’autres y sont déjà installés. Une conversation est engagée entre la plupart des assistants : un artilleur a été tué hier par une balle française et sa mort a dû être causée par l’imprudence d’un soldat qui chassait le sanglier aux alentours. En effet, beaucoup se permettent de chasser dans les bois environnant le cantonnement, et il arrive de ces accidents regrettables.

9h00 — Arrivée du journal ; c’est toujours à qui l’aura le premier, pourtant il ne donne rien de nouveau.

9h30 — Il parait que cette fois c’est un soldat du Génie qui vient d’être tué ; on recherche le chasseur.

15h00 — Rapport. Le secteur dans lequel nous allons aller demain est tranquille, nous dit le Lieutenant, mais il y aura sans doute des terrassements à faire. Travailler n’est rien quand les risques sont minces, mais par exemple il nous annonce que nous resterons huit jours

consécutifs en première ligne, ce ne sera pas très amusant.

18h00 — Grand nettoyage du cantonnement que nous quitterons à minuit. Chacun monte son sac, prépare les musettes pour n’avoir qu’à les Jeter sur son dos au moment du départ.

20h00 — Chacun s’étend sur la paille pour profiter des quelques heures de repos.

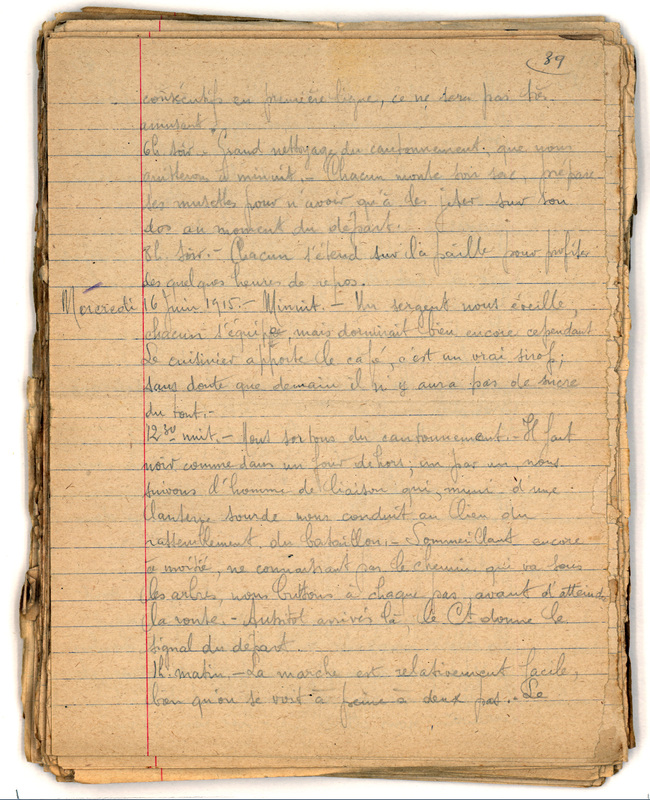

Mercredi 16 juin 1915

0h00 — Un sergent nous éveille, chacun s’équipe, mais dormirait bien encore cependant. Le cuisinier apporte le café, c’est un vrai sirop ; sans doute que demain il n’y aura pas de sucre du tout.

0h30 — Nous sortons du cantonnement. Il fait noir comme dans un tour dehors ; un par un, nous suivons l’homme de liaison qui, muni d’une lanterne sourde, nous conduit au lieu de rassemblement du Bataillon. Sommeillant à moitié, ne connaissant pas le chemin qui va sous les arbres, nous butons à chaque pas avant d’atteindre la route. Aussitôt arrivés là, le Commandant donne le signal du départ.

1h00 — La marche est relativement facile, bien qu’on se voit à peine à deux pas. Le

chargement est lourd, à cause du complément de cartouches que nous avons reçu.

1h30 — Arrivons à Vienne-la-Ville. J’essaye de reconnaître quelques endroits où je suis venu autrefois, mais impossible ; d’ailleurs, nous ne traversons pas le village dans toute sa longueur. À chaque instant, nous sommes croisés ou dépassés par des ravitaillements d’artillerie, ce qui entrave la marche.

2h30 — Vienne-le-Château. Le jour se lève sur les ruines de ce pauvre village où je suis passé déjà, la première fois que je me rendais aux tranchées.

3h00 — Nous atteignons les gourbis des troupes en réserve, puis enfin le boyau qui doit nous conduire à nos nouvelles tranchées.

4h00 — A la file indienne, nous avançons dans le boyau étroit qui mène à la première ligne. Tout est assez calme.

4h15 — Arrivons enfin aux tranchées ; elles sont en effet bien aménagées : fils de fer recouvrant les murs pour éviter la chute de la terre, chambres de repos pour ceux qui ne sont plus de garde, etc. D’après ceux que nous relevons, le secteur n’est pas mauvais ; nous allons juger par nous-mêmes.

4h30 — Ceux que nous relevons sont partis. Les créneaux sont bien aménagés ; un coup d’œil à travers l’un d’eux permet de voir que les lignes allemandes sont à une centaine de mètres des nôtres, mais des boyaux inoccupés se trouvent entre les deux, et l'ennemi peut-être y vient rôder. Nous y installons un poste d’écoute.

6h00 — Presque pas de coups de fusil ; quelques crapouillots dont il faut se garer et quelques obus.

8h00 — On est assez tranquille, bien qu’on soit presque constamment obligé de regarder en l’air pour guetter l’arrivée toujours possible d’un bolide quelconque.

9h00 — C’est mon tour de prendre du repos. Je vais donc m’installer à la chambre de repos où d’autres ont pris place déjà ; on y tient à douze bien serrés et il ne faut pas songer à s’étendre ; on n’y est que pour un temps très court, d’ailleurs, presque toujours deux heures. C’est un grand gourbi souterrain recouvert de rondins et de terre pour garantir des obus de petit calibre. Un banc de terre aménagé tout autour permet de s’asseoir. On y dort d’un œil.

12h00 — Pas grand'chose de nouveau ; il arrive quelques

obus de 105 de temps à autre. Par bonheur, ils tombent en grande partie en arrière de la première ligne.

13h00 — C’est mon tour de passer au poste d’écoute, avec quatre hommes. Ce poste d’écoute se trouve bien entendu entre nos lignes et celles des allemands, à une distance d’environ vingt mètres des nôtres. On s’y rend par un long boyau recouvert de fils de fer barbelés ; des petites rotondes aménagées en certains endroits permettent de loger les guetteurs. On passe deux heures là, constamment aux aguets, les balles des deux camps passant au-dessus de nos têtes.

14h00 — Je suis assez tranquille au poste d’écoute. Je circule dans les boyaux et vais voir les guetteurs les uns après les autres.

15h00 — Mes deux heures étant achevées, je suis relevé par un autre caporal. Je suis cette fois de garde dans la tranchée, pour deux heures à nouveau ; il fait encore très chaud et toute la tranchée est en plein soleil.

17h00 — C’est cette fois à mon tour de me reposer ; j’entre à la « chambre de repos » et y dors quelques instants.

20h00 — C’est assez tranquille, pourtant des cris retentissent à notre droite ; c’est parait-il une altercation entre français et allemands, on ne sait à quel sujet. Ceci nous vaut d’avoir à nous tenir près à chaque créneau au

cas où une attaque s’ensuivrait.

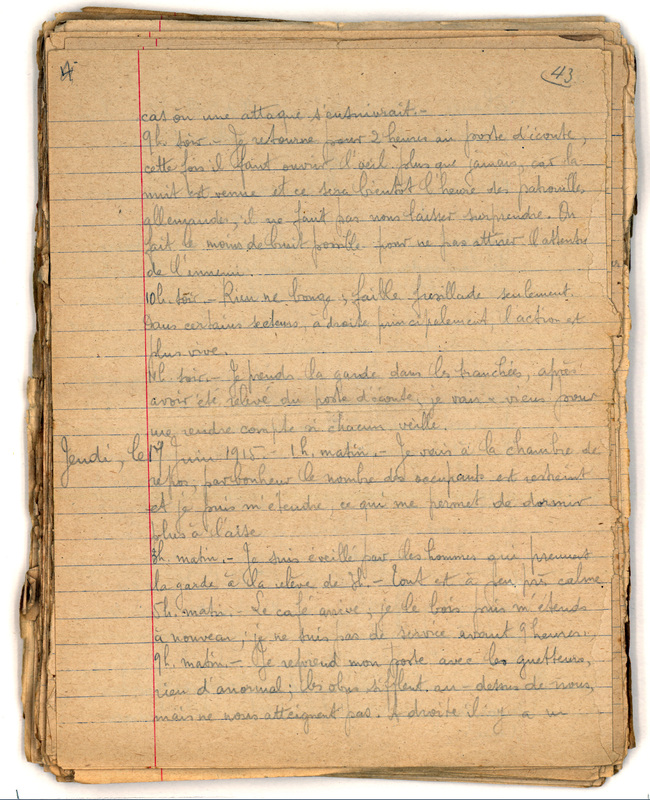

21h00 — Je retourne pour deux heures au poste d’écoute ; cette fois il faut ouvrir l’œil plus que jamais, car la nuit est venue et ce sera bientôt l’heure des patrouilles allemandes ; il ne faut pas nous laisser surprendre. On fait le moins de bruit possible pour ne pas attirer l’attention de l’ennemi.

22h00 — Rien ne bouge ; faible fusillade seulement. Dans certains secteurs, à droite principalement, l’action est plus vive.

23h00 — Je prends la garde dans les tranchées après avoir été relevé du poste d’écoute ; je vais et viens pour me rendre compte si chacun veille.

Jeudi 17 juin 1915

1h00 — Je vais à la chambre de repos ; par bonheur le nombre des occupants est restreint et je puis m’étendre, ce qui me permet de dormir plus à l’aise.

3h00 — Je suis éveillé par les hommes qui prennent la garde à la relève de 3h. Tout est à peu près calme.

5h00 — Le café arrive ; je le bois puis m’étends à nouveau. Je ne suis pas de service avant 9h.

9h00 — Je reprends mon poste avec les guetteurs ; rien d’anormal. Les obus sifflent au-dessus de nous, mais ne nous atteignent pas. A droite il y a un

échange incessant de « crapouillots ». C’est un bruit assourdissant qui semble vous ballotter l’estomac.

11h00 — Je viens d’achever mes deux heures au poste d’écoute et mange maintenant ma soupe qu’un camarade m’a fait servir pendant mon absence. Un bombardement assez intense commence bientôt et on est obligé de se faire le plus petit possible si l’on veut échapper aux éclats des obus qui éclatent tout près de la tranchée.

13h00 — Je viens au repos, cependant que le bombardement continue. Je crois que les rondins et la terre qui recouvrent le gourbi nous préservent suffisamment. On vient de nous distribuer un quart d’eau, nous en avons bien besoin car la chaleur est accablante ; malheureusement, à cette eau a été additionnée une certaine quantité de permanganate qui lui donne un mauvais goût. Je crains que nous n’ayons de l’orage ce soir ; d’un côté le temps s’en trouverait rafraichi, mais d’un autre, nous serions peut-être trempés.

15h00 — Je suis toujours au repos ; il fait frais, mais nous mourons de soif et rien à boire. Nous nous demandons pourquoi on n’organise pas plus de corvées d’eau.

16h00 — La soupe arrive, on la mange ; il fait encore très chaud et le quart de vin qu’on nous distribue ne nous rafraîchit guère.

17h00 — Le Sergent me prévient qu’étant en surnombre à la Section, c’est moi qui ce soir serai chargé de conduire les travaux : pose de fils de fer, terrassements dans les sapes, réparation des créneaux. J’aurai fort à faire à ce qu’il me semble et je ne dormirai sans doute pas longtemps cette nuit. Nous souffrons toujours de la soif. Contrairement à mes prévisions, l’orage n’est pas venu.

19h00 — Le Sergent m’appelle pour l’accompagner chez le Lieutenant, au sujet des travaux. Je m’y rends, mais au lieu de m’occuper des travaux, c’est d’une patrouille qu’il s’agit. Le Capitaine commandant la Compagnie a ordonné que le caporal le plus nouvellement arrivé fasse une patrouille avec deux hommes, pour battre le terrain entre deux postes d’écoute, c’est-à-dire d’un certain rayon entre les lignes allemandes et françaises. Les patrouilles sont presque toujours périlleuses et je n’en n’ai jamais fait. J’ai aussi pour mission de m’approcher le plus possible d’un certain poste d’écoute allemand dont on ne connaît pas exactement l’emplacement.

Tout cela n’est pas très intéressant. Bref, avec mes deux hommes, je pro-fite des quelques heures qui nous restent avant de partir (car je ne dols sortir qu’en pleine nuit, à 10h), pour jeter un coup d’œil par les cré-neaux pour reconnaître le terrain et retenir quelques points de repère. La distance à parcourir est d’environ cent cinquante mètres, mais le terrain doit étre couvert de fils de fer qui ralentissent la marche.

20h00 — J’ai à peu près tous les renseignements voulus, j’ai reconnu le point de sortie et celui de rentrée ; il ne me reste plus qu’à attendre la nuit.

21h00 — La lune se lève, il ne fera pas trop noir ; c’est avantageux d’un côté, car je m’y reconnaîtrai plus facilement, d’un autre c’est nuisible, car je serai moins caché aux vues de l’ennemi.

21h45 — L’ordre est donné dans les tranchées de cesser le feu jusqu’à ce que je sois rentré, car je vais passer devant nos lignes.

22h00 — Nous enjambons le parapet d’un boyau, la patrouille commence ; nous nous dirigeons suivant l’itinéraire fixé. Nous nous traînons sur le ventre en faisant le moins de bruit possible

et en nous dissimulant derrière les hautes herbes ou derrière des arbres abattus. Souvent nous attendons quelques instants pour regarder ou écouter puis on reprend la marche rampante. Des fusées éclairantes viennent parfois nous surprendre ; brusquement on s’aplatit et on attend qu’elles s’éteignent.

— Il me serait impossible de dire depuis combien de temps je suis parti : une heure environ, et l’arbre qui se trouve à mon point de rentrée est encore bien éloigné. Il vaut mieux aller doucement et ne pas se laisser surprendre. Nous avons entendu certains bruits nous permettant de savoir approximativement l’emplacement du poste allemand. Au-dessus de notre tranchée, j’aperçois une tète. On nous demande si nous sommes bien la patrouille française, nous faisons signe que oui. Une déclivité du terrain nous permet d’avancer sur les genoux sans être vus ; c’est plus rapide, mais il y a un réseau de fils de fer barbelés presque infranchissable auquel nous nous accrochons à chaque instant. Enfin, l’homme qui marche en tête fait signe qu’il a atteint le boyau, il se fait reconnaître et descend, et ainsi de

suite pour moi et l’homme qui me suivait.

23h30 — Nous sommes sains et saufs ; j’apprends qu’il est 23h30. Notre patrouille a duré une heure et demie. J’ai à peine le temps d’aller rendre compte de ma mission au Lieutenant, que de part et d’autre commence une vive fusillade ; assez loin à notre droite, il y a une attaque. Je suis rentré au bon moment, un quart d’heure de plus et j’étals entre les deux feux ; aurais- je pu m’aplatir suffisamment pour n’être pas atteint ?

Vendredi 18 juin 1915

0h00 — La fusillade continue, moins vive cependant.

0h30 — L’attaque a cessé ; tout retombe dans le silence. Quelques fusées éclairantes illuminent encore les deux camps. Je me rends au gourbi pour faire un rapport écrit demandé par le Capitaine. Je rédige ce rapport rapidement.

1h00 — Conduit par son ordonnance à travers tout un réseau compliqué de tranchées, j’arrive au gourbi du Capitaine qui est couché. Je lui remets le rapport, puis réponds à ses questions. Après avoir été congédié, je rentre à la « chambre de repos » pour me reposer une partie de la nuit.

3h00 — Je suis éveillé par la relève. Rien de nouveau.

5h00 — Je passe au poste d’écoute. C’est tranquille.

Je n’ai qu’à surveiller si les guetteurs sont bien à leurs postes et ne s’endorment pas.

7h00 — Je quitte le poste d’écoute pour prendre la garde dans la tranchée. Là aussi, c’est tranquille. Nous prenons le café avec un morceau de pain sec et poussiéreux dedans.

9h00 — Il fait très chaud, déjà. Je vais au repos pour quelques heures.

10h00 — On distribue de l’eau en quantité suffisante, et puis elle ne contient pas de permanganate et on la boit avec plus de plaisir.

11h00 — La soupe arrive. L’ennemi nous bombarde assez violemment. Les obus tombent à quelque vingt mètres en arrière de la tranchée, mais les éclats sifflent autour de nous.

12h00 — Le bombardement continue ; les obus continuent à tomber en arrière et n’atteignent personne.

13h00 — Nous dormons dans le gourbi, pendant que l’équipe de relève veille au-dehors.

13h30 — Une corvée d’eau arrive. Chacun s’empresse autour de l’arrosoir ; par bonheur, l’eau est abondante, et c’est la seconde fois aujourd’hui qu’on en distribue. Nous emplissons nos bidons.

15h00 — Je retourne au poste d’écoute, c’est assez calme.

Quelques crapouillots à droite.

17h00 — Je prends la garde dans la tranchée. Là aussi, c’est tranquille.

19h00 — Je vais au repos ; quelques instants après m’être endormi, je suis éveillé par un caporal qui va recommencer ma patrouille d’hier soir, mais dans le sens opposé, et qui désire quelques tuyaux. Je le renseigne du mieux que je peux, sachant toute la valeur de ces renseignements. La patrouille ne partira qu’à minuit ; on s’attend à une attaque sur un secteur situé assez loin à notre droite.

20h00 — Je suis à nouveau étendu.

21h00 — La nuit vient. Le Sergent fait sortir tous les hommes du gourbi ; au lieu de se reposer à l’intérieur de celui-ci, ils pourront le faire dans la tranchée. Seuls, nous restons à deux caporaux ; en cas d’alerte, le caporal de service dans la tranchée nous préviendrait.

23h00 — Cette fois nous devons tous sortir, cependant il n’y a pas d’attaque ; c’est même relativement calme.

Samedi 19 juin 1915

0h00 — C’est mon tour de prendre le service au poste d’écoute ; il fait sombre et il faudra veiller sans cesse. La patrouille qui devait partir à minuit est déjà rentrée, elle était partie en avance et a tait très vite. Je me trouve dans une sape ou l’on y voit à peine. De temps à autre, je vais à l’extrémité du poste pour voir st les guetteurs veillent.

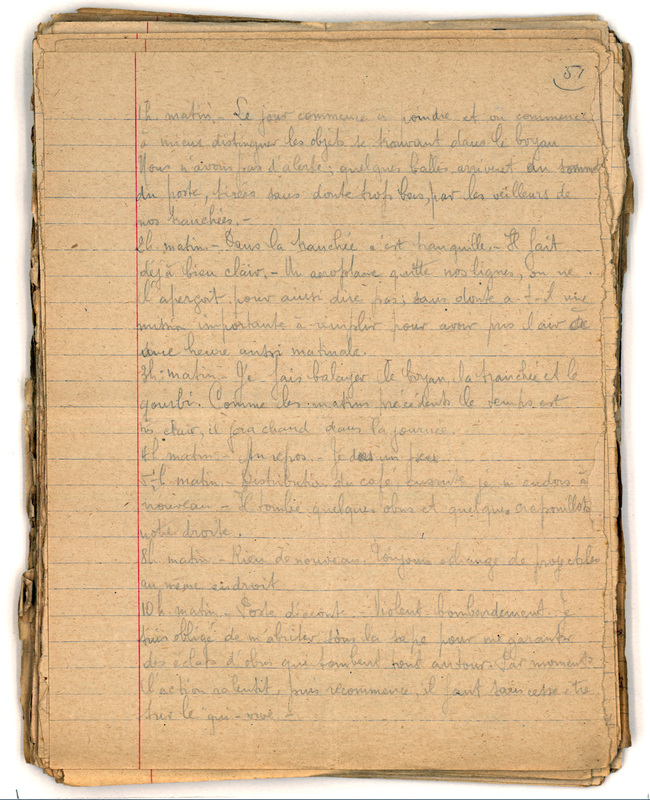

1h00 — Le jour commence à poindre et on commence à mieux distinguer les objets se trouvant dans le boyau. Nous n’avons pas d’alerte ; quelques balles arrivent au sommet du poste, tirées sans doute trop bas par les veilleurs de nos tranchées.

2h00 — Dans la tranchée, c’est tranquille. Il fait déjà bien clair. Un aéroplane quitte nos lignes, on ne l’aperçoit pour ainsi dire pas ; sans doute a-t-il une mission importante à remplir pour avoir pris l’air à une heure aussi matinale.

3h00 — Je fais balayer le boyau, la tranchée, et le gourbi. Comme les matins précédents, le temps est très clair ; il fera chaud dans la journée.

4h00 — Au repos. Je dors un peu.

5h30 — Distribution du café, ensuite je m’endors à nouveau. Il tombe quelques obus et quelques crapouillots à notre droite.

8h00 — Rien de nouveau. Toujours échange de projectiles au même endroit.

10h00 — Poste d’écoute. Violent bombardement. Je suis obligé de m’abriter sous la sape pour me garantir des éclats d’obus qui tombent tout autour. Par moments l’action ralentit, puis recommence ; il faut sans cesse être sur le « qui-vive ».

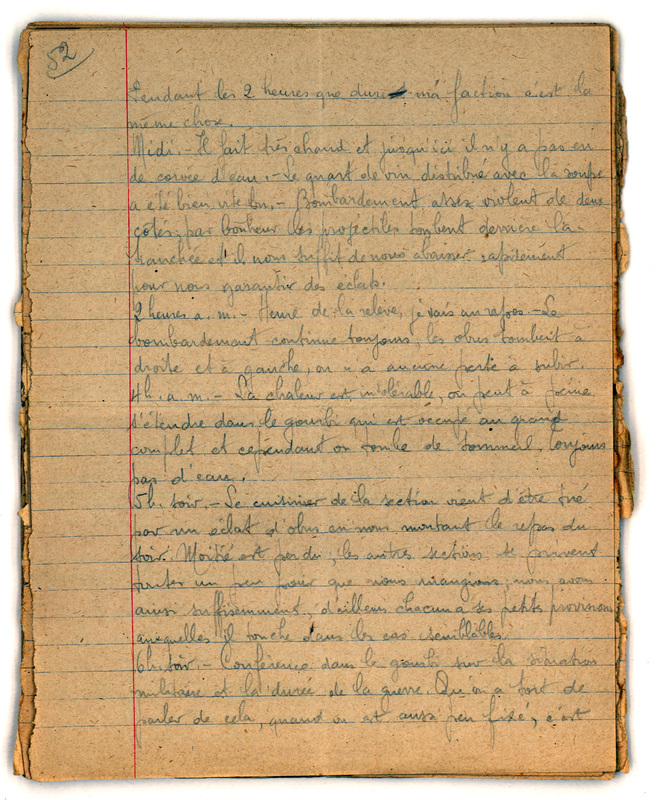

Pendant les deux heures que dure ma faction, c’est la même chose.

12h00 — Il fait très chaud, et jusqu’ici il n’y a pas eu de corvée d’eau. Le quart de vin distribué avec la soupe a été bien vite bu. Bombardement assez violent des deux côtés ; par bonheur les projectiles tombent derrière la tranchée et il nous suffit de nous abaisser rapidement pour nous garantir des éclats.

14h00 — Heure de la relève. Je vais au repos. Le bombardement continue toujours, les obus tombent à droite et à gauche ; on n’a aucune perte à subir.

16h00 — La chaleur est intolérable ; on peut à peine s’étendre dans le gourbi qui est occupé au grand complet, et cependant on tombe de sommeil. Toujours pas d’eau.

17h00 — Le cuisinier de la Section vient d’être tué par un éclat d’obus en nous montant le repas du soir. Moitié est perdue, les autres sections se privent toutes un peu pour que nous mangions ; nous avons ainsi suffisamment, d’ailleurs chacun a ses petites provisions auxquelles il touche dans les cas semblables.

18h00 — Conférence dans le gourbi sur la situation militaire et la durée de la guerre. Qu’on a tort de parler de cela quand on est aussi peu fixé, c’est

dire que chacun donne son avis qui est différent de celui du voisin. C’est officiel qu’au nord d’Arras nous avons repoussé une contre- offensive allemande menée par onze divisions, ce qui est un chiffre énorme.

20h00 — Je reprends le poste d’écoute ; il faut veiller, mais aucune alerte. Une compagnie voisine tend des fils de fer barbelés pour garantir sa tranchée.

22h00 — Je suis de service dans la tranchée. Un sergent, un caporal et deux hommes sont occupés à installer des fils de fer sur notre mur de sacs de terre. Je passe dans chaque travée prévenir qu’on ne tire pas dessus. Poser des fils n’est pas une agréable besogne, il faut circuler debout et on risque fort d’être aperçu de l’ennemi.

23h00 — Au moment de redescendre dans la tranchée, le sergent faillit être touché par une balle qui lui frôle la tempe gauche ; il l’a échappé belle et en reste sourd un instant.

24h00 — Je rentre au repos.

Dimanche 20 Juin 1915

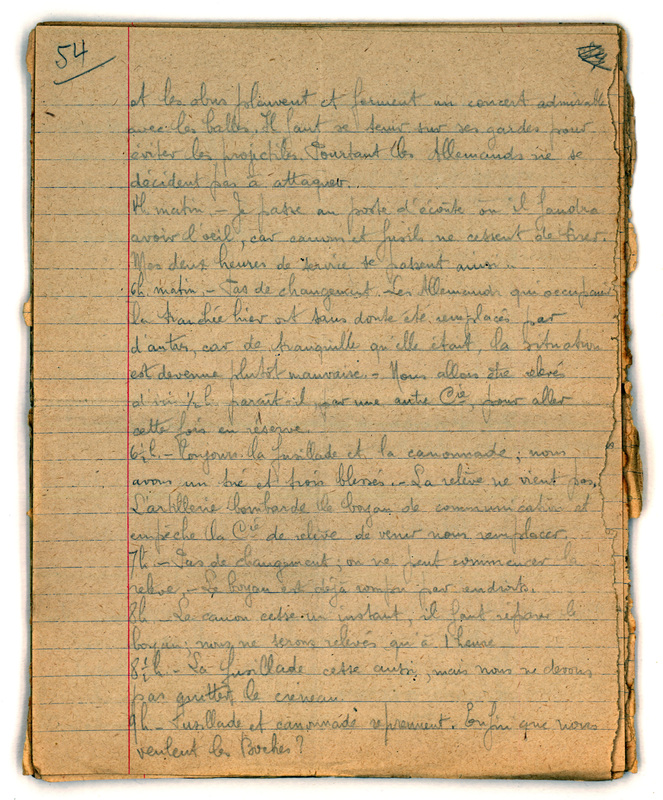

3h00 — Le jour est venu. Vive fusillade venant des tranchées allemandes et qui nous oblige à prendre chacun notre poste au créneau. Vont-ils attaquer ? C’est ce qu’on se demande, car enfin, pourquoi tant de coups de fusil ? Bientôt les crapouillots

et les obus pleuvent et forment un concert admirable avec les balles. Il faut se tenir sur ses gardes pour éviter les projectiles. Pourtant les allemands ne se décident pas à attaquer.

4h00 — Je passe au poste d’écoute ; il faudra avoir l’œil, car canons et fusils ne cessent de tirer. Mes deux heures de service se passent ainsi.

6h00 — Pas de changement. Les allemands qui occupaient la tranchée hier ont sans doute été remplacés par d’autres, car de tranquille qu’elle était, la situation est devenue plutôt

mauvaise. Nous allons être relevés d’ici une demi-heure, parait-il, par une autre compagnie, pour aller cette fois en réserve.

6h30 — Toujours la fusillade et ta canonnade ; nous avons un tue et trois blessés. La relève ne vient pas. L’artillerie bombarde le boyau de communication et empêche la compagnie de relève de venir nous remplacer.

7h00 — Pas de changement, on ne peut commencer la relève. Le boyau est déjà rompu par endroits.

8h00 — Le canon cesse un instant, il faut réparer le boyau : nous ne serons relevés qu’à 13h.

8h30 — La fusillade cesse aussi, mais nous ne devons pas quitter le créneau.

9h00 — Fusillade et canonnade reprennent. Enfin, que nous veulent les Boches ?

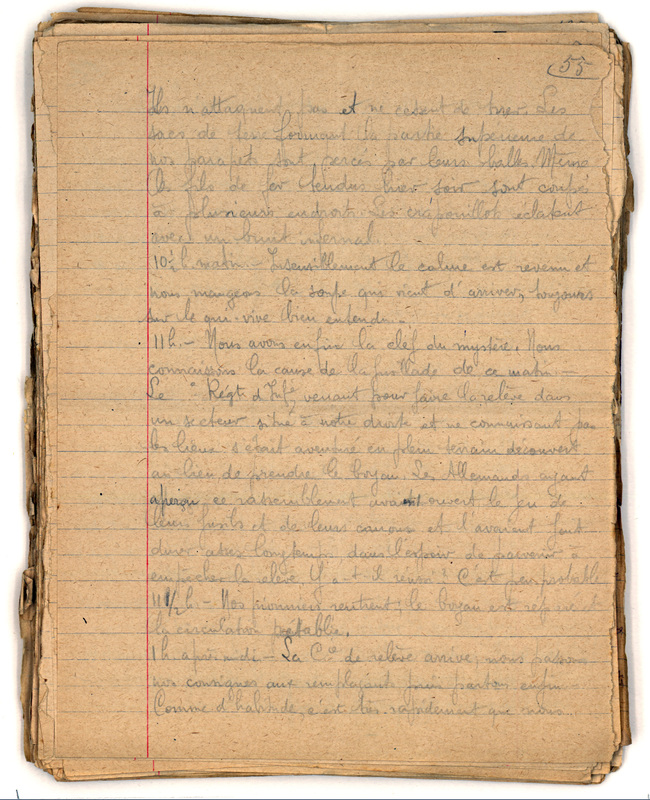

Ils n’attaquent pas et ne cessent de tirer. Les sacs de terre formant la partie supérieure de nos parapets sont percés par leurs balles. Même les fils de fer tendus hier soir sont coupés à plusieurs endroits. Les crapouillots éclatent avec un bruit infernal.

10h30 — Insensiblement le calme est revenu et nous mangeons la soupe qui vient d’arriver, toujours sur le qui-vive, bien entendu.

11h00 — Nous avons enfin la clef du mystère, nous connaissons la cause de la fusillade de ce matin. Le ...ème Régiment d’infanterie, venant pour faire la relève dans un secteur situé à notre droite et ne connaissant pas les lieux, s’était aventuré en plein terrain découvert au lieu de prendre le boyau. Les allemands, ayant aperçu ce rassemblement, avaient ouvert le feu de leurs fusils et de leurs canons et l’avaient fait durer assez longtemps dans l’espoir de parvenir à empêcher la relève. Y ont-il réussi ? C’est peu probable.

11h30 — Nos pionniers rentrent ; le boyau est réparé et la circulation rétablie.

13h00 — La compagnie de relève arrive ; nous passons nos consignes aux remplaçants puis partons enfin. Comme d’habitude, c’est très rapidement que nous

franchissons le boyau et que nous arrivons aux gourbis de réserve.

14h00 — Nous sommes installés dans un gourbi tout ce qu’il y a de plus gourbi ; c’est un chenil, haut d’à peine un mètre, où nous sommes entasses à trente environ. On ne peut s’y mouvoir qu’à genoux ou en rampant ; le sol est recouvert de fougères sèches, le toit formé de rondins qui, à notre avis, ne suffiraient pas à nous garantir d’un bombardement éventuel. C’est là que nous coucherons, et malgré tout, je persiste à croire que nous y dormirons bien.

16h00 — Notre 75 tonne sans arrêt derrière nous et prépare sans doute une attaque pour ce soir.

17h00 — Départ d’une corvée chargée de porter de l’eau en première ligne. Je n’en fais pas partie et dors en attendant sa rentrée.

19h00 — La corvée rentre ; c’est à cette heure-ci seulement que nous mangeons la soupe ; il faut se tenir presque constamment dans les gourbis, car les obus arrivent de temps à autre, et il ne faut pas non plus que les avions allemands puissent nous repérer.

20h30 — Chacun est étendu sur sa couche de fougères poussiéreuses et ne tarde pas à s’endormir.

Lundi 21 juin 1915

5h00 — Nous avons dormi d’un sommeil de plomb et n’avons entendu ni canon ni fusillade. 6h00 — Nous prenons le café.

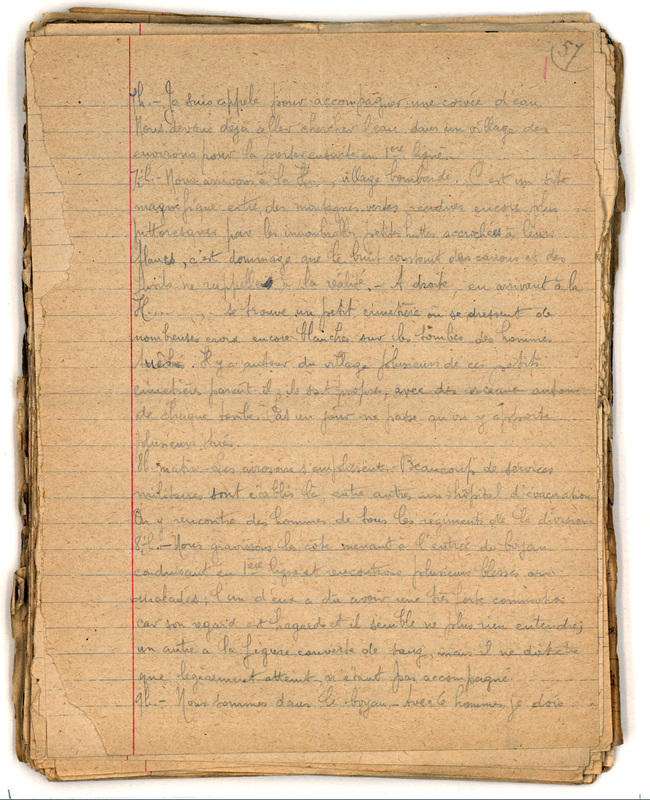

7h00 — Je suis appelé pour accompagner une corvée d'eau. Nous devons déjà aller chercher l’eau dans un village des environs pour la porter ensuite en première ligne.

7h30 — Nous arrivons à La Harazée, village bombardé. C’est un site magnifique entre des montagnes vertes rendues encore plus pittoresques par les innombrables petites huttes accrochées à leurs flancs ; c’est dommage que le bruit constant des canons et des fusils ne rappelle à la réalité. A droite, en arrivant à La Harazée, se trouve un petit cimetière où se dressent de nombreuses croix encore blanches sur les tombes des hommes tués. Il y a autour du village plusieurs de ces petits cimetières, paraît-il : ils sont propres avec des arceaux autour de chaque tombe. Pas un jour ne passe qu’on n’y apporte plusieurs tués.

8h00 — Les arrosoirs s’emplissent. Beaucoup de Services militaires sont établis là, entre autres un hôpital d’évacuation. On y rencontre des hommes de tous les régiments de la Division.

8h30 — Nous gravissons la côte menant à l’entrée du boyau conduisant en première ligne et rencontrons plusieurs blessés ou malades : l’un d’eux a da avoir une très forte commotion, car son regard est hagard et il semble ne plus rien entendre ; un autre a la figure couverte de sang, mais il ne doit être que légèrement atteint, n’étant pas accompagné.

9h00 — Nous sommes dans le boyau. Avec six hommes, je dois

ravitailler en eau la 11ème Compagnie qui occupe le secteur immédiatement à droite de celui que nous avons quitté hier. La distribution d’eau se fait, le plus justement possible, mais chacun n’a qu’un quart d’eau.

10h00 — Sommes revenus en réserve non sans avoir été obligés plusieurs fois de nous baisser pour éviter les éclats d’obus.

12h00 — Il tombe toujours quelques obus.

16h15 — Brusquement, le 75 commence à donner avec fureur, les coups se suivent à intervalles très courts, il tire sans doute sur les premières lignes allemandes.

16h25 — Aussi brusquement qu’il avait commencé, le 75 cesse de tirer. On entend alors une fusillade très nourrie et l’éclatement des projectiles à main et des crapouillots. Le canon allemand tire aussi sur nos lignes. Beaucoup de balles perdues viennent s’aplatir sur les arbres qui nous entourent ; il faut rentrer dans les gourbis.

16h35 — L’ordre est donné de s’équiper, c’est l’alerte ; on craint certainement que les allemands n’avancent et que nous ne soyons obligés d’aller renforcer. La fusillade est toujours très vive, l’attaque continue.

16h45 — Notre 2ème Section qui était en piquet reçoit l’ordre de gagner les boyaux pour aller en première ligne. C’est sans doute par précaution seulement.

Folio 59

17h00 — Nous sommes toujours sous les gourbis, dans l’attente. La lutte est toujours aussi chaude. Le 75 recommence à donner ; c’est un bruit assourdissant.

7h30 — Le calme semble revenir peu à peu, bien que les mitrailleuses crachent toujours. La soupe n’arrive pas, les cuisiniers ont dû être obligés de rester en chemin par suite du bombardement.

18h00 — La soupe arrive, le calme est revenu. Il faut manger la soupe très rapidement car plusieurs corvées doivent monter en première ligne.

18h15 — J’accompagne une corvée de cartouches en première ligne. En gagnant celle-ci, nous croisons dans le boyau notre 2ème Section qui n’a pas eu à intervenir et qui rentre en réserve.

19h00 — C’est très calme, avec toujours quelques coups de fusil et de canon.

20h00 — Petit à petit tout le monde rentre. Espérons que nous aurons notre nuit tranquille.

21h00 — L’attaque a repris certainement, car voilà toute la pétarade en route ; allons-nous avoir encore alerte ? Quelques gros obus allemands éclatent tout près.

21h15 — Le calme est revenu brusquement. On s’endort.

Mardi 22 juin 1915

5h00 — Quelques obus pour nous éveiller. Il paraît que vers 1h du matin il y a eu encore attaque. Pour ma part, je n’ai rien entendu.

Folio 60

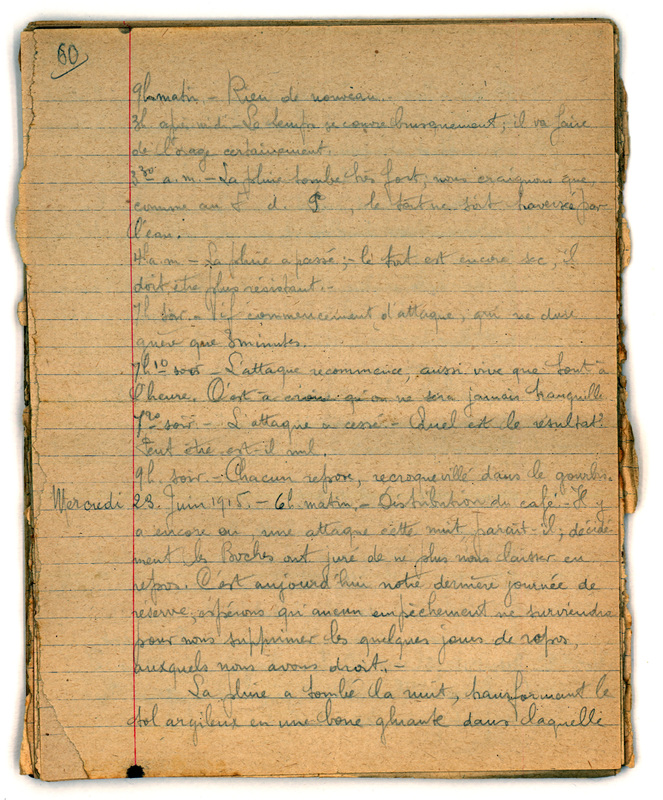

9h00 — Rien de nouveau.

15h00 — Le temps se couvre brusquement ; il va faire de l’orage certainement.

15h30 — La pluie tombe très fort. Nous craignons que comme au Four de Paris, le toit ne soit traversé par l’eau.

16h00 — La pluie a passé ; le toit est encore sec, il doit être plus résistant. 19h00 — Vif commencement d’attaque qui ne dure guère que trois minutes.

19h10 — L’attaque recommence aussi vive que tout à l’heure. C’est à croire que l’on ne sera jamais tranquille.

19h20 — L’attaque a cessé. Quel est le résultat ? Peut-être est-il nul. 21h00 — Chacun repose, recroquevillé dans le gourbi.

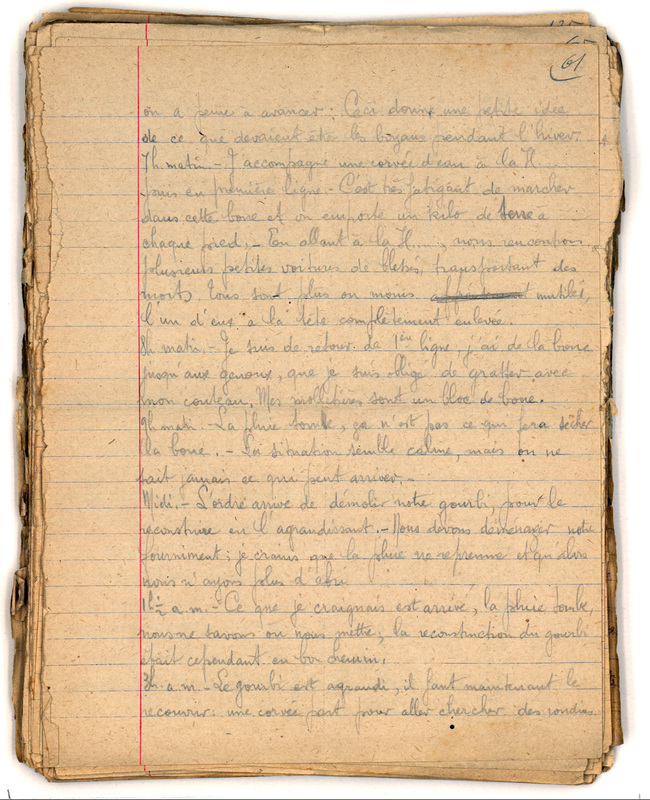

Mercredi 23 juin 1915

6h00 — Distribution du café. Il y a encore eu une attaque cette nuit, paraît-il ; décidément les boches ont juré de ne plus nous laisser en repos. C’est aujourd’hui notre dernière journée de réserve ; espérons qu’aucun empêchement ne surviendra pour nous supprimer les quelques jours de repos auxquels nous avons droit. La pluie a tombé toute la nuit, transformant le sol argileux en une boue gluante dans laquelle

on a peine à avancer. Ceci donne une petite idée de ce que devaient être les boyaux pendant l’hiver.

7h00 — J’accompagne une corvée d’eau à La Harazée, puis en première ligne. C’est très fatigant de marcher dans cette boue et on emporte un kilo de terre à chaque pied. En allant à La Harazée, nous rencontrons plusieurs petites voitures de blessés transportant des morts. Tous sont plus ou moins mutilés, l’un d’eux a la tête complètement enlevée.

8h00 — Je suis de retour de première ligne, j’ai de la boue jusqu’aux genoux, que je suis obligé de gratter avec mon couteau. Mes molletières sont un bloc de boue.

9h00 — La pluie tombe, ce n’est pas cela qui fera sécher la boue. La situation semble calme, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver.

12h00 — L’ordre arrive de démolir notre gourbi pour le reconstruire en l’agrandissant. Nous devons déménager notre fourniment ; je crains que la pluie ne reprenne et qu’alors nous n’ayons plus d’abri.

13h30 — Ce que je craignais est arrivé, la pluie tombe ; nous ne savons où nous mettre ; la reconstruction du gourbi était cependant en bon chemin.

15h00 — Le gourbi est agrandi, il faut maintenant le recouvrir : une corvée part pour aller chercher des rondins.

15h10 — La corvée revient sans rondins ; comment allons-nous recouvrir le gourbi ? N’aurait- on pas mieux fait d’attendre que les rondins soient là pour commencer à découvrir ? La pluie menace toujours et cette nuit nous serons sans abri.

15h30 — Il faut recouvrir avec les vieux rondins ; pour cette nuit, on se contentera de cette couverture sommaire ; en cas de pluie, nous étendrons nos toiles de tente.

15h50 — L’ordre arrive de nous équiper, il va y avoir attaque à notre gauche et il faut se tenir prêts.

15h55 — L’attaque commence, très vive, et dure assez longtemps. Le bruit court qu’au lieu d’aller au repos, nous retournerons demain en première ligne ; ce ne serait pas une agréable surprise, car voilà déjà huit jours que nous sommes de service.

17h00 — La soupe arrive. La pluie tombe. On reste équipé par crainte d’une alerte.

19h00 — L’attaque ne s’est pas renouvelée, par contre c’est officiel que demain à 3h30 du matin nous relevons la compagnie de première ligne.

20h00 — Nous sommes tous étendus sous le gourbi à peine recouvert ; il fait froid et la terre sur laquelle nous reposons est très humide. On dort cependant, et je suis sûr que nous n’aurons même pas le rhume.

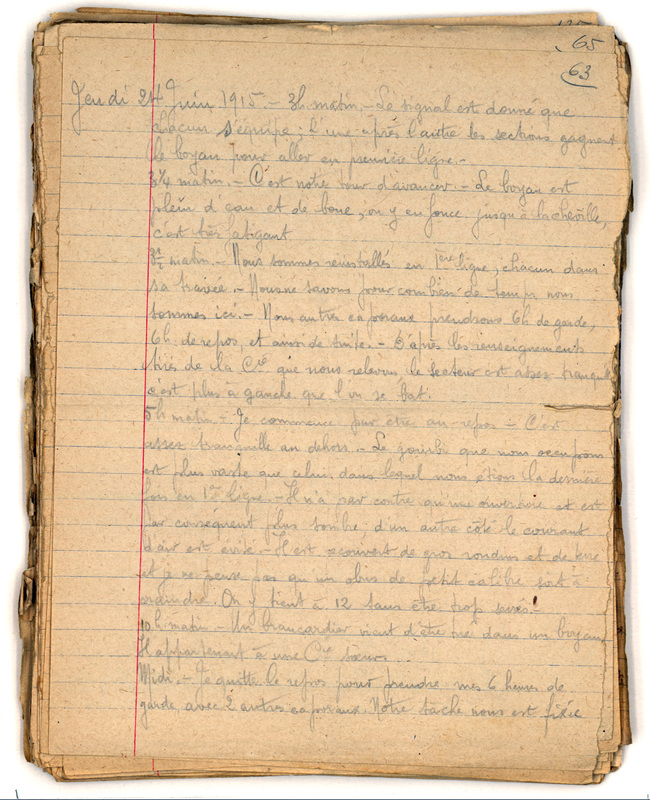

Jeudi 24 juin 1915

3h00 — Le signal est donné que chacun s’équipe ; l’une après l’autre, les sections gagnent le boyau pour aller en première ligne.

3h15 — C’est notre tour d’avancer. Le boyau est plein d’eau et de boue, on y enfonce jusqu’à la cheville, c’est très fatigant.

3h30 — Nous sommes réinstallés en première ligne, chacun dans sa travée. Nous ne savons pas pour combien de temps nous sommes ici. Nous autres, caporaux, prendrons six heures de garde, six heures de repos, et ainsi de suite. D’après les renseignements tirés de la compagnie que nous relevons, le secteur est assez tranquille ; c’est plus à gauche que l’on se bat.

5h00 — Je commence par être au repos. C’est assez tranquille au-dehors. Le gourbi que nous occupons est plus vaste que celui dans lequel nous étions la dernière fois en première ligne. Il n’a par contre qu’une ouverture et il est par conséquent plus sombre ; d’un autre côté le courant d’air est évité. Il est recouvert de gros rondins et de terre, et je ne pense pas qu’un obus de petit calibre soit à craindre. On y tient à douze sans être trop serrés.

10h00 — Un brancardier vient d’être tué dans un boyau ; il appartenait à une compagnie sœur.

12h00 — Je quitte le repos pour prendre mes six heures de garde, avec deux autres caporaux. Notre tâche nous est fixée

à chacun. Je dois faire l’inventaire des grenades et des pétards, puis faire aménager des trous dans les tranchées pour loger ceux-ci. C’est rapidement fait.

13h00 — De temps à autre, je fais une petite ronde pour voir si chacun veille. Quelques crapouillots tombent à notre droite, mais généralement trop en arrière ; nous répondons par des projectiles du même genre. Il pleut un peu et la tranchée qui était presque sèche redevient boueuse.

15h00 — Un crapouillot vient d’éclater derrière la tête d’un homme de la Section et il est devenu sourd tout d’un coup ; c’est déjà la seconde fois que cet accident lui arrive. Il n’a pas perdu connaissance, mais n’entend rien ; un brancardier l’accompagne au poste de secours.

16h00 — Le soleil chauffe une ondée. Il tombe toujours quelques crapouillots, ce qui nécessite une extrême vigilance.

18h00 — Je rentre au repos. « Il paraît » que nous serons relevés dimanche matin.

21h00 — Le Sergent fait sortir tous les hommes du gourbi pour veiller et travailler au-dehors ; nous restons à deux caporaux à dormir jusqu’à notre tour de garde : minuit.

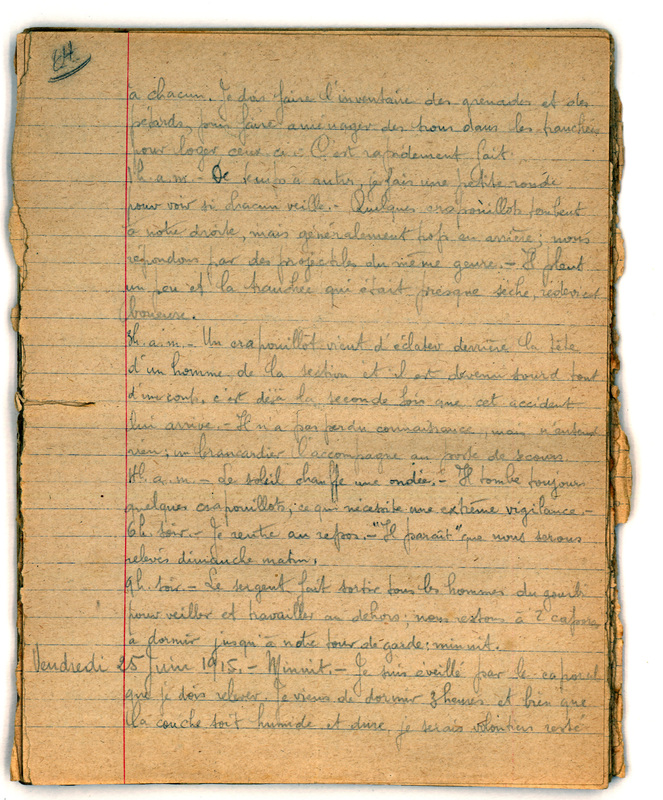

Vendredi 25 juin 1915

0h00 — Je suis éveillé par le caporal que je dois relever. Je viens de dormir trois heures et bien que la couche soit humide et dure, je serais volontiers resté

étendu quelques heures encore. Un caporal s’occupe de la pose de fils de fer avec trois pionniers, un autre et moi sommes chargés des rondes. Le calme est presque complet ; dans chaque travée il y a un veilleur, les autres qui relèveront à l’heure indiquée dorment dans un coin sous une toile de tente ou à demi enfouis dans une sape. La nuit est assez claire, de plus des fusées éclairantes illuminent le ciel à certains instants.

1h00 — Le canon gronde à gauche et la fusillade devient très vive, il y a sûrement attaque. Par dessus le parapet, nous jetons un coup d’œil dans la direction ; c’est un véritable feu d’artifice avec les fusées qui se succèdent sans interruption. C’est notre feu de la Saint Jean puisque nous sommes dans la nuit du 24 juin.

1h15 — L’attaque a cessé, ce n’était qu’une alerte.

1h30 — Le jour vient rapidement, le temps est couvert.

3h00 — La pluie commence à tomber juste comme nous commencions le nettoyage de la tranchée ; celle-ci est bientôt boueuse et glissante. On balaie quand même avec des balais quelconques, venus je ne sais d’ou.

4h00 — Nous apprenons que pendant vingt-quatre heures, à partir de 5h ce matin, nous aurons à fournir un certain nombre d’hommes pour un poste d’écoute. Ils devront rester douze heures de suite dans ce poste. Nous autres caporaux, nous relèverons toutes les six heures.

5h00 — Les hommes sont choisis, puis partent au dit poste d’écoute.

6h00 — Le café arrive ; je le bois et vais au repos.

8h00 — Bien qu’ayant veillé six heures, je n’ai pas sommeil et reste étendu sur la banquette de terre.

10h00 — Le Sergent vient nous distribuer notre quart de vin et nous annonce en sème temps que nous serons relevés demain matin. Est-ce bien certain ? Cette nouvelle est accueillie avec plaisir, car après quelques jours de réserve, nous espérons bien cette fois aller au repos.

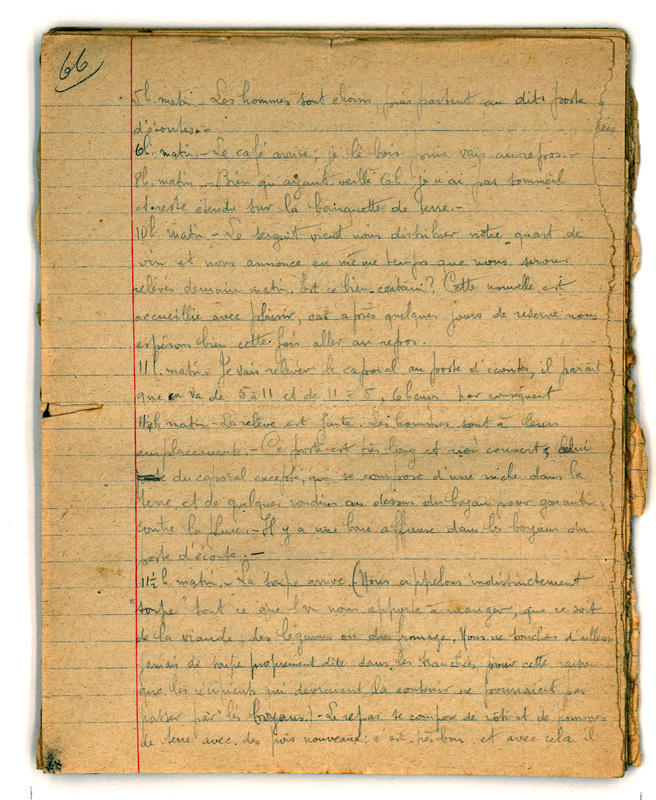

11h00 — Je vais relever le caporal au poste d’écoute ; il parait que ça va de 5h à 11h et de 11h à 17h, six heures par conséquent.

11h15 — La relève est faite ; les hommes sont à leurs emplacements. Ce poste est très long et non couvert, celui du caporal excepté, qui se compose d’une niche dans la terre et de quelques rondins au-dessus du boyau pour garantir contre la pluie. Il y a une boue affreuse dans les boyaux du poste d’écoute.

11h30 — La soupe arrive. (Nous appelons indistinctement « soupe » tout ce que l’on nous apporte à manger, que ce soit de la viande, des légumes, ou du fromage. Nous ne touchons d’ailleurs jamais de soupe proprement dite dans les tranchées, pour cette raison que les récipients qui devraient la contenir ne pourraient pas passer dans les boyaux). Le repas se compose de rôti et de pommes de terre avec des pois nouveaux ; c’est très bon, et avec cela, il

y en a en abondance et je pense que personne ne songera à se plaindre de la nourriture cette fois-ci.

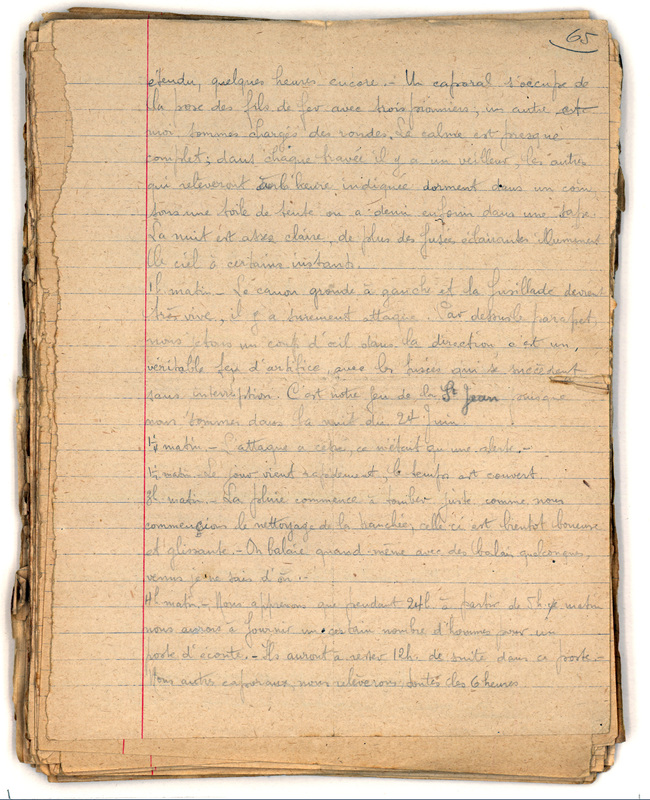

12h00 — La chaleur n’est pas excessive, mais on étouffe ; nous aurons sans doute encore de l’eau avant bien longtemps. Il tombe toujours quelques crapouillots.

13h00 — Echange très vif de crapouillots ; les allemands surtout redoublent d’activité. Un sifflement au-dessus de nos tètes, puis l’éclatement bref d’un obus ; c’est notre 75 qui a repéré le canon à crapouillots allemand et qui tente de le faire taire. Un moment, la tranquillité revient, puis les crapouillots recommencent à tomber ; alors, le 75 redouble son tir et a enfin le dernier mot.

14h00 — J’ai établi un service au poste pour que ce ne soit pas toujours le même homme qui ait la plus mauvaise place.

15h00 — La pluie commence à tomber à grosses gouttes ; je me blottis du mieux que je peux dans ma niche pour éviter l’eau. J’ai les pieds dans un lac de boue.

15h15 — La pluie tombe toujours, mais moins fort. La boue est devenue plus molle et on y enfonce encore plus.

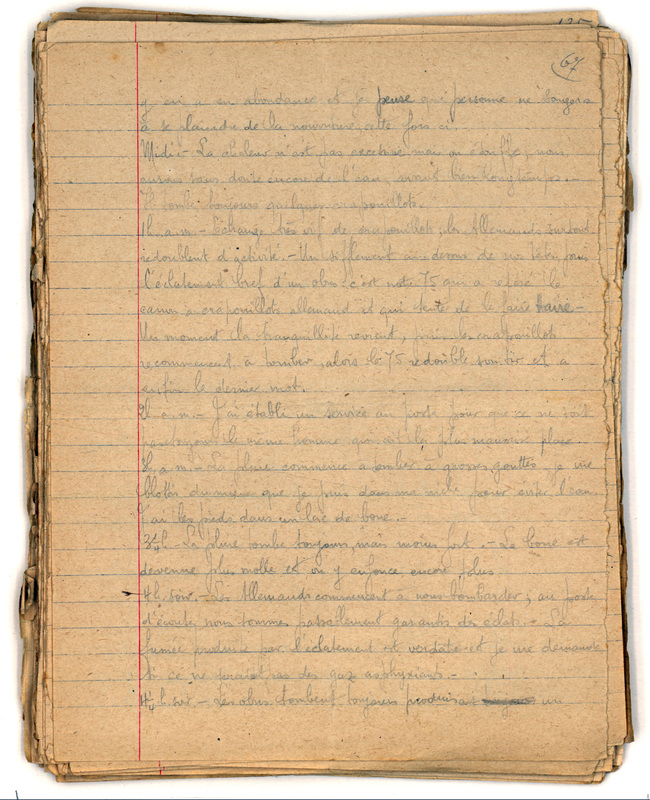

16h00 — Les allemands commencent à nous bombarder ; au poste d’écoute, nous sommes passablement garantis des éclats. La fumée produite par l’éclatement est verdâtre et je me demande si ce ne seraient pas des gaz asphyxiants.

16h15 — Les obus tombent toujours produisant un

nuage vert qui reste au-dessus des tranchées. Je me renseigne près du Sergent ; il croit que ce sont des obus ordinaires de 105.

17h30 — Nous sommes relevés du poste d’écoute et je rentre dans la tranchée pour manger la soupe.

18h00 — Le Général passe dans les tranchées qu’il inspecte rapidement.

19h00 — Je vais au repos et m’endors aussitôt.

Samedi 26 juin 1915

2h00 — Je m’étonne qu’on ne m’ait pas éveillé à minuit, c’était mon heure de relève. J’apprends qu’un caporal seul est nécessaire pour veiller à cette heure là, c’est pourquoi on m’a laissé deux heures de plus. Rien de mieux puisqu’il n’y a pas alerte.

3h00 — Le jour est venu, je m’occupe du nettoyage des boyaux ; ils sont boueux et on a beaucoup de peine à enlever cette boue.

5h00 - Il y a eu une attaque à gauche, elle a duré peu de temps. Le café arrive.

6h00 — J’entre au repos ; allons-nous être relevés ?

7h00 — Je ne puis dormir. Nous ne serons relevés que ce soir.

9h00 — Il y a une mine qui saute à droite ; certains ont entendu des cris : encore des hommes à demi enfouis, sans doute ? À mon avis, de tous les périls

qui nous guettent, c’est la mine le plus redoutable.

12h00 — Je prends le service dans la tranchée. Les crapouillots ne tardent pas à arriver, il faut guetter avec soin. De mon côté, je m’installe entre deux gabions d’où il me sera possible d’observer tout le ciel au-dessus du secteur ennemi. La chaleur est très forte et pas d’ombre.

13h00 — Toutes les dix minutes, j’entends le coup sourd du canon à crapouillots allemand : vivement, je jette un coup d’œil et m’assure que le projectile ne vient pas dans ma direction. D’autres qui l’ont aperçu avant moi sifflent pour avertir et chacun se gare en attendant l’explosion. C’est énervant d’observer ce cylindre noir qui décrit une courbe en l’air avant de tomber. L’explosion est forte et soulève la terre des tranchées.

13h30 — Un crapouillot est tombé sur un abri de tranchée et a démoli la toiture ; l’occupant en est quitte pour la peur et une douleur bénigne au bras qui a dû recevoir un morceau de bois du toit.

14h00 — Les crapouillots viennent maintenant dans ma direction ; par bonheur, on les entend partir, et on peut suivre leur trajet en l’air et se garer au moment opportun. Je m’étonne que nous ne répondions pas à cette pluie d’explosifs.

15h00 — Les crapouillots ne tombent plus. Il fait toujours très chaud.

16h00 — Nous serons relevés demain au point du jour ; décidément, on joue avec nous : c’est notre onzième journée de service et on a bien du mal à se tenir éveillé.

17h00 — Nous mangeons la soupe.

17h05 — Une nouvelle mine saute, toujours dans le même secteur à droite. C’est loin, cependant la terre tremble jusqu’ici.

18h00 — Je reprends mon repos après avoir bu une large rasade de coco. Il fait très lourd.

19h00 — Je sommeille, mais m’éveille au moindre bruit.

22h00 — Je suis éveillé en sursaut par une fusillade d’une extrême violence venant du secteur de gauche ; c’est venu brusquement, c’est sans doute une attaque par surprise qui a été éventée au moment propice. Nous sortons du gourbi pour prendre place dans la tranchée.

22h10 — Le canon donne cette fois ; chez nous c’est tranquille, mais il faut veiller activement par crainte d’une surprise.

22h15 — Le Lieutenant m’envoie chercher. Je me rends près de lui et reçois l’ordre de me tenir à l’entrée du boyau de sortie avec deux hommes baïonnette au canon ; la consigne est de ne laisser passer qui que ce soit.

22h20 — La consigne est levée ; je rentre au repos.

22h30 — L’attaque est terminée. C’est maintenant la droite qui devient nerveuse.

Dimanche 27 juin 1915

00h00 — Je suis éveillé par le caporal de service que je dois relever. La fatigue des jours passés revient ; j’ai les jambes cassées, par moment mes yeux se ferment, cependant je veux résister.

1h00 — Avec le Sergent et un homme, je vais poser des fils de fer barbelés sur les gabions et les pare-éclats. Nous sommes grimpés sur le parapet qui est mouvant et nous risquons à chaque instant de tomber dans la tranchée. On s’arrache les doigts après les barbes du fer, la capote ou le pantalon s’accrochent, et on ne sait plus de quel côté avancer. Il fait un clair de lune magnifique et je m’étonne que les allemands ne nous aperçoivent pas.

2h00 — La pose des fils de fer est terminée ; je continue mes rondes pour vaincre la fatigue.

3h00 — Il fait grand jour ; on commence le nettoyage des tranchées.

3h30 — Le Capitaine de la compagnie de relève arrive. Enfin, c’est la relève probablement.

4h00 — La compagnie de relève arrive ; nous nous préparons à évacuer la tranchée pour revenir en réserve, un peu à l’arrière.

4h15 — Nous nous tenons toujours prêts à partir, mais le

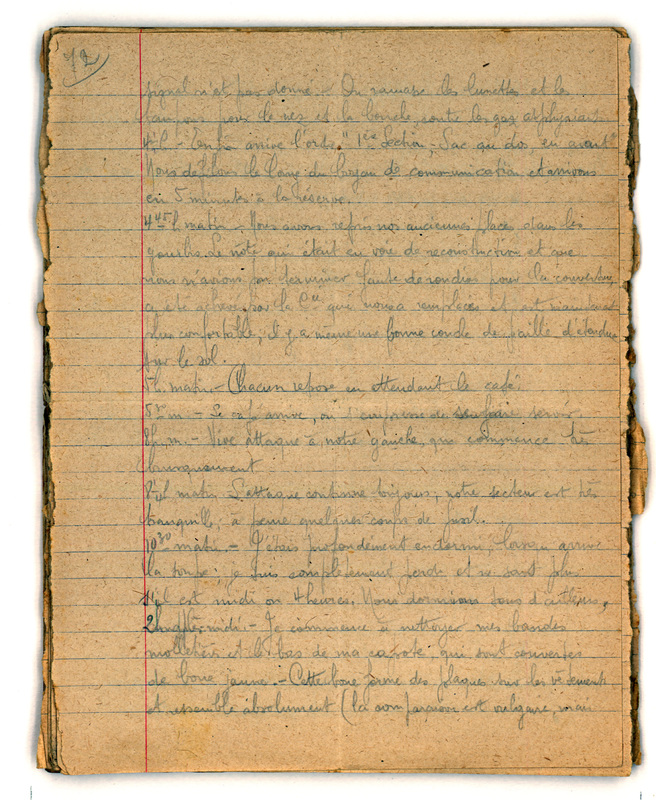

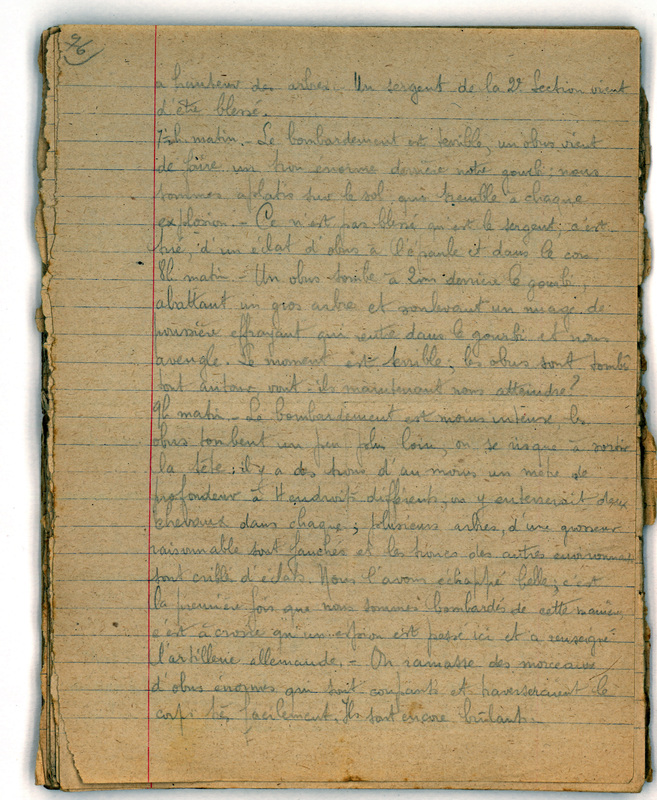

Folio 72