- Comment les élèves montrent leur appartenance et leur attachement à leur ville dans le dessin ?

- Comment montrent-ils ses aspects répulsifs ?

- Quelles forment et couleurs sont privilégiées dans les deux cas ?

- Quel(s) autre(s) medium pourraient être utilisés par les enfants pour représenter leur ville ?

- Quels sont les objets de leur ville qui ont un écho privilégié et restent dans le futur imaginaire ?

- Quels sont les objets qui a l’inverse disparaissent de leurs représentations ?

- En quoi les dessins d’enfants d’autres écoles moins favorisées pourraient être différents ?

Archives de catégorie : synthèse

Synthèse – Cartographies autochtones. Éléments pour une analyse critique – Irène Hirt.

Synthèse par Elvira Labarca et Mélodia Préjengemme : Irène Hirt. (2009). Cartographies autochtones. Éléments pour une analyse critique. L’Espace Géographique, 38/2.

L’article de Irène Hirt, intitulé “Cartographie autochtones. Eléments pour une analyse critique”, a été publié dans le volume 38 de la revue bi-annuelle L’Espace Géographique de 2009. L’auteure y propose un état de l’art sur les cartographies autochtones au sein de la recherche anglophone tout en exposant les ambivalences de cette méthode à travers une étude de cas portant sur les Mapuches au Chili. Ainsi, Irène Hirt se demande si les cartographies autochtones représentent des objets de libération pour les communautés, ce qu’elle désigne comme “facteur d’empowerment”, ou si elles s’inscrivent inévitablement dans un processus d’assimilation culturelle et de domination coloniale.

Selon Irène Hirt, les cartographies autochtones ont été délaissées par les historiens de la cartographie en raison de leur non-conformité au regard des “critères hégémoniques de la science occidentale”. En effet, les modes de transmission des données géographiques passent par des supports éphémères : des pratiques orales comme les performances, tels que les rites, les chants ou les danses, et des processus cognitifs tels que les rêves. Ce n’est que dans les années 1980-90 qu’un processus de “décolonisation géographique” s’opère, permettant ainsi la création de “contrecartographies” (Crampton & Krygier, 2006). Les peuples autochtones s’approprient alors les méthodes de cartographie “occidentales”, et en particulier les techniques de cartographie numérique et les SIG (Systèmes d’Informations Géographiques). Ces cartes alternatives sont érigées comme outils de contestation politique et de revendications territoriales face aux structures dominantes des États-nations.

Pourtant, la cartographie autochtone apparaît comme une méthode ambivalente, tantôt permettant l’empowerment de ces populations, tantôt entraînant un risque potentiel d’assimilation culturelle. Ce débat agite les chercheurs mêmes qui utilisent la cartographie comme un outil de remise en cause du discours hégémonique occidental. D’un côté, ces cartes autochtones représentent des “insurrection(s) cartographiques(s)” (Rundstrom, 1991), aux effets “contrehégémoniques” (Cook, 2003) ainsi qu’un “contrepoint” à la colonisation. Elles permettent un partage des savoirs et des valeurs identitaires et culturelles autochtones entre les générations, et participent au renforcement de l’organisation politique autochtone et du “sentiment d’appartenance à une collectivité”. Le développement de nouvelles compétences techniques objectives et standardisées au sein de ces populations permet ainsi de “donner des voix aux peuples situés dans la périphérie du monde” (Fox, 1998) car c’est en maîtrisant “le langage du colonisateur” (Louis, 2004) que les revendications autochtones peuvent être entendues. D’un autre côté, les SIG, considérées comme des “techno-sciences”, possèdent ainsi un pouvoir d’assimilation culturelle en s’inscrivant dans une conception fondamentalement occidentale de l’espace. Cette apparente “objectivité empirique” induit une “standardisation” des pratiques cartographiques et une “marginalisation des expressions cartographiques autochtones”. La cartographie induirait ainsi un travail de traduction de l’espace vers un système normatif et dominant, et non pas une représentation des territorialités autochtones.

Apparaît ainsi la nécessité d’un compromis selon Irène Hirt, celui de décoloniser la carte. Selon les chercheurs autochtones, il est important de reconnaître l’utilité de ces “cartographies occidentales” dans les luttes autochtones, tout en développant une conscience critique sur l’utilisation et la représentation des informations spatiales, en particulier sensibles, pour limiter les impacts négatifs de ces méthodes. Aussi, la valorisation des traditions cartographiques autochtones, exprimées par les performances et les rituels, doit être au cœur de cette nouvelle démarche anticoloniale et anti-universaliste. Néanmoins, pour l’auteure, il existe une difficulté inhérente au travail cartographique avec les populations autochtones en raison d’une perception opposée du monde et de l’espace. Selon cette théorie, les sociétés autochtones ont une vision holistique de l’environnement tandis que les sociétés occidentales fondent leur perception du monde sur une division absolue entre culture et nature. Il y aurait une difficulté inhérente aux modes de construction des savoirs autochtones, plus “synthétiques qu’analytiques”, ne permettant pas la “traduction des connaissances orales vers des formes de savoir écrit” sans une perte d’information ou une altération inévitable. En figeant des informations sensibles par le processus de cartographie, il existe un risque de conflits, notamment au regard des limites territoriales inter-groupes souvent indéfinies et mouvantes. Ainsi, ce compromis nécessite avant tout de s’inscrire dans un travail de groupe dirigé vers les besoins de la communauté, dans lequel les chercheurs autochtones euxmêmes doivent s’interroger sur leur “mentalité colonisée” (Johnson et al., 2005) et où il est indispensable de “repenser le rôle de l’expert” allochtone.

Irène Hirt étaye son argumentation par une étude de cas sur les Mapuche au sud du Chili. Il s’agit d’un travail de reconstruction cartographique participatif d’un lof, qui constitue un “espace d’appartenance” et une “entité socio-politique autonome” ayant sa propre hiérarchie politique et religieuse. Il s’agit ici plus précisément du Chodoy lof entre les villes de Temuco et Valdivia, réalisé entre 2004 et 2006. Ce travail de cartographie participative, alliant cartographie “conventionnelle” et méthode “interculturelle”, avait pour objectif de comprendre et de définir les limites territoriales du Chodoy lof Mapu, de localiser les principaux sites sacrés et d’identifier les propriétés privées installées à l’intérieur de son périmètre. Dans ce cas, la localisation des sites sacrés devait être communiquée par les ancêtres et les esprits à travers les rêves des Ngenpin, officiers religieux et “maîtres de la parole” de la communauté. Ce sont les entités spirituelles qui accordent l’accès à ces lieux et qui jouent un rôle actif dans l’avancement du processus cartographique. L’espace n’est plus seulement physique mais revêt une dimension spirituelle, incarnée par les non-humains et les gardiens tutélaires de chaque lieu. Selon d’Irène Hirt, cette production cartographique a eu un impact positif sur la communauté Mapuche du Chodoy lof car elle a permis une réappropriation “symbolique” du territoire. Ce projet a participé à la politisation des Mapuches du Chodoy lof et à l’émergence d’une prise de conscience des spoliations territoriales subies par la communauté, à travers une “re-constitution et re-socialisation d’un récit collectif sur l’histoire du territoire”.

En revanche, l’article souffre d’une dichotomie un peu prononcée entre cartographie “occidentale” et cartographie “autochtone”. Le conflit Mapuche actuel apparaît plutôt comme l’expression d’un rapport de pouvoir entre un groupe favorisé (ou dominant) et un groupe défavorisé (ou dominé) que d’un rapport entre peuple autochtone et société occidentale. Aussi, l’aspect politique mentionné dans l’article semble très peu exploré. La carte du Chodoy lof ne fait pas apparaître les superpositions entre “territoire Mapuche” et “territoire occidental”, et notamment les conflits entre propriétés privées et les interdictions d’accès par rapport à la localisation des sites importants pour la communauté. La carte ne dessine aucun point de référence pour un allochtone, faisant apparaître la zone étudiée comme un non-lieu, un espace introuvable. Cette façon de présenter la carte sans recours aux dénominations administratives et étatiques délivre ce que Irène Hirt considère une cartographie “décolonisée”. Néanmoins, il est intéressant de se demander si ce type de carte possède une réelle finalité politique. L’étude de cas présentée ici ne montre pas les “représentations dominantes du territoire, les découpages fonciers et les limites administratives chiliennes” qui pourtant jouent un rôle majeur dans les difficultés rencontrées par les Mapuches dans leurs revendications territoriales vis-à-vis de l’Etat chilien.

Synthèse – Parcourir et cartographier pour rendre compte d’une réalité – Texte d’Hélènne Ancion

« Cartes sensibles et promenades exploratoires : parcourir et cartographier pour rendre compte d’une réalité » – un texte de Hélène Ancion présenté par Louka Herse (M1 – TES) et Romane Gadé (M2 – Sociologie)

Ce texte est paru en 2016 dans La lettre des CCATM n°69, une publication de la Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW). C’est une « fiche technique » destinée à des citoyens qui émettent, à l’échelle de leur commune, des avis sur des dossiers liés au développement territorial.

Son objectif est d’encourager ces citoyens à faire des promenades exploratoires dans l’espace communal et de restituer ces expériences par le biais d’une carte sensible. Le texte a donc une visée didactique : l’autrice donne aux lecteurs des conseils techniques et pratiques pour expérimenter les méthodologies sensibles. Elle s’intéresse particulièrement à deux méthodes : la promenade sensible et le diagnostic en marchant.

Comment restituer des informations sensibles recueillies lors d’une marche exploratoire sous la forme de cartes ?

Pour répondre à cette problématique, l’autrice donne rapidement ses premiers conseils : si la carte sensible doit comporter quelques éléments conventionnels comme « une légende, une orientation avec indication du Nord et un semblant d’échelle » (p.2), elle se différencie des cartes et plans officiels en « quittant la planéité absolue et en déformant les proportions ». C’est la perception, individuelle ou collective d’un espace vécu qui doit focaliser notre attention ici. L’autrice s’intéresse ici particulièrement à deux méthodes : la promenade sensible et le diagnostic en marchant.

1ère méthode : la promenade sensible

L’exercice consiste à réaliser une promenade en groupe. Les marcheurs, équipés de feuilles blanches et de crayons, dessinent au gré d’une balade dont le parcours est déterminé par des « organisateurs ». A la fin de la balade, les cartes individuelles sont synthétisées par les organisateurs dans un dessin unique. Le lendemain, la synthèse cartographique est présentée à l’ensemble des participants. Une question reste en suspens : peut-on synthétiser des informations sensibles ? Les cartes sensibles n’ont-elles pas, au contraire, pour but de représenter des réalités plurielles, fragmentées ?

2ème méthode : le diagnostic en marchant

Il s’agit là aussi d’une promenade exploratoire mais, cette fois-ci, elle consiste à produire un diagnostic et non une carte sensible. Lors de la marche, les participants remplissent des grilles d’analyse en consignant les aménités et les contraintes de l’espace observé, en repérant à la fois ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne dans la ville. Souvent, ces diagnostics en marchant rassemblent différents acteurs urbains : des habitants, des techniciens et des élus.

Conclusion

Le lecteur ou la lectrice issu·e du champ académique sera curieux·se de découvrir cette publication qui favorise la diffusion de la recherche. Il sera aussi intéressé par les conseils judicieux que donne la géographe-praticienne.

- L’enquêteur se doit d’adopter la posture la plus neutre possible durant la marche sensible. Il doit « se taire » et se contenter de guider les « cartographes-explorateurs ».

- La réflexion cartographique doit précéder la marche exploratoire et être continuée après elle. Il s’agit de produire une carte avec l’objectif de « lisibilité ‘‘non-assistée’’ » (p.2) afin d’être compréhensible par un lecteur extérieur à l’exercice.

Le lecteur sera peut-être moins convaincu par l’implicite qui prédomine dans ce texte : pourquoi l’autrice a-t-elle choisi de nous présenter ces deux méthodes ? En outre, la transition entre ces deux méthodes et la partie sur le gender mainstreaming est brusque et insaisissable. Par ailleurs, l’autrice alterne entre plusieurs registres d’écriture. Elle passe d’un style d’écriture oralisé à un autre plus académique, et, parallèlement, d’un registre didactique (transmission de méthodes cartographiques par un travail de vulgarisation) à un registre politique (conseils donnés aux élus, etc.).

Reste que le principal écueil de cet article est qu’il n’atteint pas, selon nous, son objet premier. L’idée est de présenter à des citoyens une méthode sensible pour explorer l’espace, puis pour le transformer. Or, l’autrice ne fournit presque aucun élément de méthode : comment construire une carte sensible avec les enquêtés ? Les lecteurs ne disposent que de deux exemples et de quelques conseils pour construire eux-mêmes leur outil exploratoire. Enfin, des exemples de cartes sensibles auraient pu illustrer cette fiche technique.

SYNTHèSE – UN MONDE D’INTERSTICES, Apport de la logiqUE floue pour l’ analyse des cartes interpretatives – Françoise pirot

L’article « Un monde d’interstices : Apport de la logique floue pour l’analyse des cartes interprétatives » publié en Septembre 2011 dans le numéro 209 de la revue du Comité Français de Cartographie (CFC), a été rédigé par quatre géographes (Clarisse Didelon, Sophie de Ruffray, Mathias Boquet et Nicolas Lambert). Cet article a pour but d’exposer la méthodologie basée sur la logique floue et plus précisément sur la théorie des sous-ensembles flous, mise en œuvre pour analyser et interpréter les différentes limites des régions représentées et dessinées au niveau mondial sur les cartes mentales produites par des enquêtés visualisant leur vision du monde. Ces cartes obtenues sont des cartes mentales interprétatives

Cet article est composé de deux parties. La première partie présente d’une façon très détaillée et très claire les différents types, usages, concepts, propriétés des cartes mentales avec leurs avantages, leurs inconvénients et les problèmes posés par celles-ci. Les différentes cartes mentales sont : les cartes cognitives, les cartes à main levée, les cartes interprétatives et les reconstructions de cartes. Ensuite, les auteurs mentionnent qu’une enquête interprétative à l’échelle mondiale a été réalisée sans en donner de détails et que la question posée aux enquêtés portait sur leur vision, leur interprétation du monde en dessinant sur un fond de carte imposé leur division du monde en régions qu’ils devaient ensuite nommer. Dans le cas présent, l’objet d’étude est l’espace étudié dans sa globalité et non l’individu. De plus, le concept, la notion de région variant d’un enquêté à un autre, il s’ensuit que l’imprécision et l’incertitude des limites des régions, la localisation et la morphologie des régions deviennent des spécificités des cartes mentales interprétatives notamment à l’échelle mondiale. Ainsi, la carte mentale interprétative d’un ensemble d’individu peut-être formalisée comme un espace géographique flou.

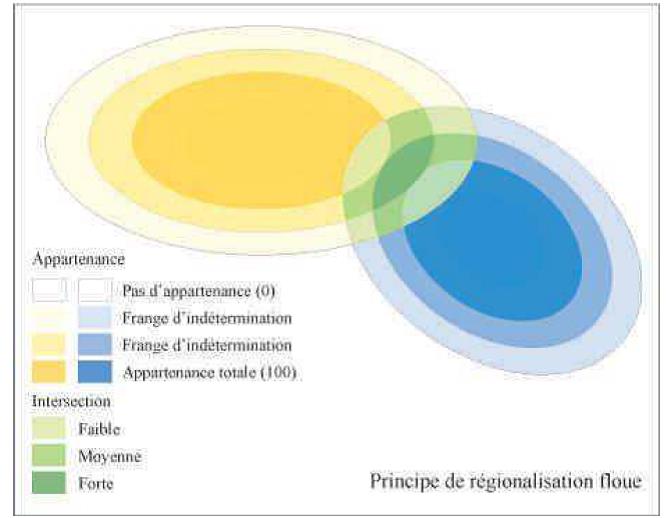

La deuxième partie est consacrée, dans un premier temps, à la présentation de la méthode mise en œuvre basée sur la logique floue pour prendre en compte les spécificités des cartes mentales interprétatives. En effet, en mathématiques, la théorie des sous-ensembles flous introduite par Zadeh en 1965 a pour objectif de formaliser les processus très proches de la pensée humaine, les catégories aux limites incertaines et/ou aux valeurs approximatives, les stades intermédiaires. La notion d’ensemble flou permet de définir une appartenance graduelle d’un élément à une classe, c’est à dire appartenir plus ou moins fortement à cette classe. L’appartenance d’un objet à une classe est ainsi définie par un degré d’appartenance. La fonction d’appartenance, fondamentale en logique floue, permet ainsi d’inclure ou d’exclure c’est à d’intégrer une région interprétative du monde. Dans le cas présenté dans l’article, chaque région dessinée par un groupe d’individu représente un ensemble flou qui implique la définition d’une fonction d’appartenance comprise dans l’intervalle [0,100]. Cette fonction d’appartenance permet de définir un degré d’appartenance qui correspond à une valeur de vérité. Ainsi, si la fonction d’appartenance est nulle, alors la maille de la grille représentant l’espace géographique n’appartient à aucune région interprétative, si elle est égale à 100, alors l’unité élémentaire (maille) est incluse dans une région interprétative, si elle est comprise entre 0 et 100 alors on « indique » un degré d’intégration de l’unité élémentaire dans la zone interprétative.

Cette formalisation permet de prendre en compte la différenciation, l’imprécision des limites et le caractère recouvrable de l’espace. La différenciation introduit la notion de gradient spatial, l’imprécision des limites permet de visualiser les zones les plus mal perçues du monde et le caractère recouvrable c’est-à-dire de chevauchement de l’espace permet la mise au jour de lieux ayant plusieurs appartenances représentant les zones interstitielles.

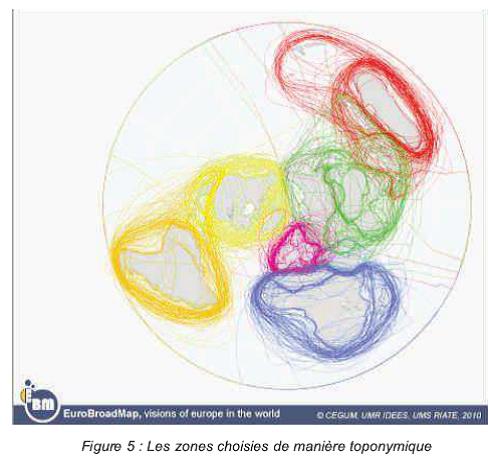

Puis, dans un deuxième temps, elle est consacrée à la mise en œuvre de la théorie des sous-ensembles flous (logique floue) en vue de la formalisation d’une régionalisation floue du monde. Dans une première étape, des régions vont être sélectionnées pour être analysées. Pour ce faire, deux approches vont être mises en œuvre pour le choix des régions à analyser à savoir l’approche topologique et l’approche toponymique. L’approche topologique consiste en la sélection d’un lieu précis et/ou d’un pays sans tenir compte des dénominations tandis que l’approche toponymique consiste en la sélection de régions en fonction de leurs noms. Les « régions » retenues sont celles dont la fréquence des noms attribués est la plus importante.

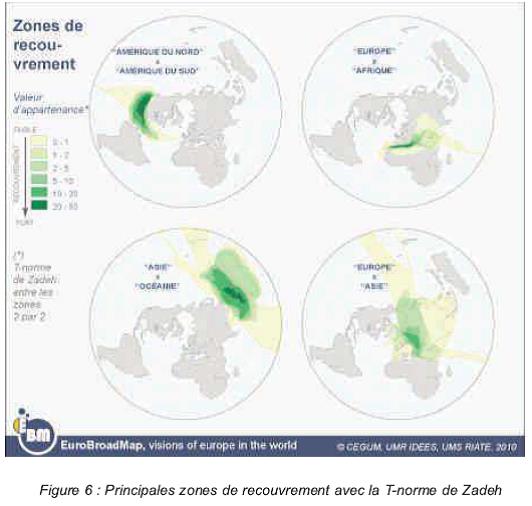

La mise au jour des zones interstitielles (intersection entre deux régions) est obtenue en mettant en œuvre deux opérateurs de la logique floue appelés T-normes. Ceux-ci vont permettre de réaliser des intersections c’est-à-dire de représenter les points qui appartiennent à des ensembles simultanément. Les opérateurs sont la T-norme de Zadeh : [T = min (x,y)] et la T-norme probabiliste {T = x*y] où x et y sont des valeurs d’appartenance. La T-norme de Zadeh propose une vision minimaliste des intersections et met en valeur les zones d’intersection les plus fortes. Ainsi, la T-norme de Zadeh donne la valeur d’appartenance minimale commune entre les régions intersectées,

La T-norme probabiliste, quant à elle, met en valeur les intersections où les valeurs d’appartenance à deux ou plusieurs zones sont proches et élevées c’est-à-dire les zones de forte hésitation.

Les deux T-normes illustrent la mise au jour des discontinuités spatiales ainsi que les zones interstitielles. En conclusion, les auteurs indiquent que l’utilisation de la logique floue dans l’analyse des cartes interprétatives donne des résultats encourageants. En effet, les zones d’interstices et d’indétermination mises au jour pourraient révéler des zones de fortes tensions. Par ailleurs, la logique floue va permettre de comparer les cartes interprétatives présentant des limites « floues » avec celles produites avec des limites figées comme celle de S. Huntington. De plus, elle peut traiter des corpus importants de cartes interprétatives

Synthèse_ “La ville Côté Femme”_Célia Lebarbey & Jeanne Leman

Corinne Luxembourg et Dalila Massaoudi

« Projet de recherche-action à Gennevilliers : “La ville côté femmes” »,

Recherches féministes , 29 (1), 129-146.

Cet article est écrit par deux géographes en 2016 et publié dans un numéro de la revue Recherches féministes, intitulé « démarches méthodologiques et perspectives féministes ». Il rend compte de l’expérience d’une recherche-action menée à Gennevilliers pendant 6 ans, visant à « interroger la place des femmes dans l’espace public ». Titrée « La ville côté femmes », celle-ci est une réponse à une commande de la ville, associant un volet de diagnostic à un volet de préconisations. Les auteures décrivent ici leur démarche méthodologique mise en place sur le terrain grâce à des cartes mentales associées à des entretiens. Dans un premier temps, elles dressent le contexte de cette recherche-action, choix méthodologique particulier pour une situation spécifique. Elles présentent ensuite les résultats obtenus, pour enfin souligner les difficultés de mises en œuvre.

Contexte d’une méthodologie de recherche-action

Les chercheuses mobilisent un cadre interdisciplinaire qui emprunte à la géographie, à l’aménagement et à l’urbanisme. Leur « diagnostic des pratiques urbaines » repose ici sur une conception de l’habiter comme relation dynamique entre l’individu et la ville. Il s’intéresse aux rapports à la ville au travers des représentations, perceptions et expériences des espaces publics, spécifiquement via des « indicateurs de citadinité » (comme le voisinage ou la mobilité).

Elles parlent d’une « recherche-action intégrale », menée avec les acteurs et actrices du territoire, qu’il s’agit d’impliquer dans le dispositif afin d’être force de propositions.

Leur travail s’est décliné en plusieurs temps, dont un premier d’observations et de communication par voie de presse et d’affichage. En s’appuyant sur des rendez-vous clés pour les luttes féministes, cela a permis de faire connaître et mettre en discussion le projet, tout au long de son déroulement. Des journées d’étude ont eu pour but d’échanger sur « le processus même de la recherche en train de se faire », pouvant ainsi la faire évoluer, mais aussi en faire valider les résultats, afin d’aller vers des transformations.

Le second dispositif méthodologique a constitué « un corpus de cartes mentales dessinées par les femmes et les hommes », au cours de rencontres dans des cadres associatifs ou à domicile. Ces « cartographies d’itinéraires » (selon de Certeau et Lynch) rendent compte d’une série de connexions, qualifiées par un code de couleur et de tracé, entre des lieux. Le dessin est fait de mémoire, sollicitant la perception que se font les habitant.e.s de leur environnement urbain, les déformations étant alors révélatrices de l’image mentale qu’ils et elles s’en font.

L’objectif in fine est de constituer une cartographie dite sensible (d’après de Biase), aux indicateurs qualitatifs constitués grâce aux observations et aux représentations des habitant.e.s, qu’elles soient graphiques (cartes mentales) ou discursives. Celles-ci ont été recueillies lors d’entretiens dans l’espace public et lors d’ateliers d’écriture en non-mixité.

Gennevilliers est une ville moyenne de banlieue parisienne, dont l’emploi est encore assez industriel et le logement pour partie constitué de grands ensembles, soumis à diverses politiques de la Ville. Les premières interventions de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) ont produit des séparations genrées des activités, conduisant à l’attention marquée de l’ANRU 2 pour des diagnostics genrés des espaces publics. Le contexte spécifique de cette ville s’est constitué après guerre sur une distinction travail-logement, tenant la majorité des femmes loin de l’espace public. Il faut attendre les années 80 pour que se développent des politiques préventives qui cherchent à s’appuyer sur celles-ci, mais les luttes défendant la place aux femmes dans l’espace public ne sont encore pas une évidence.

L’orientation politique de la ville et sa « longue histoire de militantisme pour les droits des femmes » ont permis le développement d’actions en faveur de leur appropriation de l’espace et du débat public.

Cette recherche-action se positionne dans ce contexte comme un « outil de citoyenneté », dans le sens de l’élargissement du rapport politique des femmes à l’espace, passant aussi par le réaménagement de certaines configurations spatiales. Mais encore de « l’invention de nouveaux droits » par la pratique de la recherche — par les femmes habitantes elles-mêmes, tout comme l’intéressement de toute la population à ces questions, mettant ainsi l’accent sur l’importance du « processus de mise en œuvre » de la recherche aux côtés de ses résultats.

Usage de la cartographie dans l’enquête, résultats :

La récolte de matériaux de terrain s’est donc effectuée par la réalisation de cartes mentales par les enquêté.e.s (femmes et hommes de Gennevilliers), complétées par la suite par des observations de terrains et des entretiens. Nous allons synthétiser ici les différents résultats obtenus par cette enquête, mais également la méthode cartographique utilisée dans ce travail.

En effet, le processus de réalisation et d’analyse des cartes mentales est très probant, permettant d’obtenir des résultats chiffrés et clairs.

Les chercheuses ont ainsi demandé à 102 personnes (femmes et hommes) de dessiner leurs « déplacements dans la commune ». Ces cartes mentales permettent à ces habitant.e.s de représenter leurs perceptions de l’espace sans les contraintes de la cartographie classique. Ce sont d’ailleurs les distorsions, variations d’échelles et représentations sélectives de l’espace, qui apporte des informations aux chercheuses sur la perception de la ville par les habitant.e.s. Une légende a cependant été fixée dès le départ auprès des enquêté.e.s, surement pour faciliter l’analyse. Un code couleur est choisi pour l’appréciation des trajets : ceux vus négativement se dessinent en rouge, ceux vus de manière neutre en noir et ceux positivement en vert. Est également demandé d’intégrer la temporalité dans les cartes : les parcours nocturnes se font en pointillés et ceux diurnes en trait plein.

Une analyse systématique a ensuite été réalisée à partir des cartes selon différents critères. Un des premiers critères concerne la quantité d’information représentée par les cartes mentales. Les auteures font l’hypothèse préalable que « plus les cartes fournissent de repères spatiaux, plus leur auteur ou auteure connaît le territoire communal et le pratique ». On peut ainsi classer les cartes réalisées par le nombre de quartiers cités, ce qui nous renseigne sur les périmètres quotidiens des habitant.e.s. De manière générale « les femmes s’approprieraient plus largement le territoire que les hommes ». Cependant, à y regarder de plus près il s’avère que deux tiers des hommes ne s’approprient que deux ou trois quartiers quand les femmes se divisent en trois “catégories” : un premier tiers ne dépasserait pas vraiment le périmètre du quartier de résidence alors qu’un autre tiers s’approprierait largement plus la ville que les hommes.

Les chercheuses exposent ensuite une analyse à travers les types de lieux cités dans les cartes mentales. Cette « typologie des lieux représentés » nous apprend beaucoup sur des usages différenciés et genrés de la ville. En effet, les femmes représentent précisément plus de lieux que les hommes, et ces lieux sont en grande partie liés aux tâches domestiques : garde des enfants dans les parcs, ou équipements sportifs, centres commerciaux pour les courses familiales. Les transports publics sont également plus empruntés par les femmes que les hommes.

Enfin, l’analyse des cartes mentales a également permis une spatialisation des perceptions de l’espace au travers d’une carte ici plus classique. Sont ainsi représentés les espaces de la commune perçus négativement ou positivement par les femmes puis les hommes. Cette perception ne relève pas simplement du sentiment de sécurité ou d’insécurité. Les différentes annotations dans les cartes mentales permettent de constater une multitude de sensations liées à l’espace : l’aspect esthétique, le climat, les détournements d’usages et enfin le sentiment de sécurité ou non.

L’enquête, qui rassemble à la fois l’analyse des cartes mentales, mais également les observations de terrain ainsi que les entretiens réalisés via le Labo-roulotte, a permis aux deux chercheuses de « prendre la mesure des usages des espaces publics par les femmes et les hommes ». En termes de mobilité (en tant qu’indicateur multiple selon Borja, Courty et Ramadier), ce travail met en évidence la double injonction faite aux femmes de Gennevilliers, entre une mobilité domestique “forcée”( tâches domestiques, garde des enfants, en dehors du foyer) et une « immobilité contrainte » au sein du domicile familial. Les auteures définissent également des « gradients d’appropriation de l’espace » à partir du concept de « coquille » (selon Moles et Rohmer) allant du corps de l’individu jusqu’à la ville. Croisés avec les données de l’enquête, ces gradients permettent de comprendre quel partage de l’espace est fait entre homme et femme, privé et public. Certains lieux apparaissent alors comme des « excroissances du domaine privé », des « entre-soi » ou des lieux « d’attitudes exclusives » et « excluantes ».

En guise de conclusion

Ce qu’il nous semble intéressant de retenir de cet article et de la démarche de recherche présentée par les chercheuses est notamment l’inscription de la méthodologie cartographique dans une recherche-action qui mobilise de façon plus large des outils scientifiques comme des pratiques artistiques, mettant en avant l’importance du processus de recherche et des enjeux de son partage avec les populations concernées. Dans ce sens, on peut souligner l’apport du processus cartographique à l’enquête, outil qui permet de récolter et de produire des données quantitatives et qualitatives, mais également sur le terrain de faciliter un travail AVEC les habitant.e.s, l’enquête cartographique favorisant largement l’aspect participatif de la recherche. Plus spécifiquement, elles démontrent l’efficacité à fixer d’emblée un nombre de variables graphiques restreintes pour qualifier les itinéraires afin de permettre la comparaison et l’établissement de statistiques à partir des cartes mentales, dont la synthèse produit des cartes beaucoup plus “classiques” dans leur représentation, bien qu’elles soient dites “sensibles”.

Discussions et questions avec Lisette Rosales et Mahdokht Karampour

Synthèse_« Maps Telling Stories ? »_Manon PRUD’HOMME & Xinmin Hu

MOCNIK, Franz-Benjamin, FAIRBAIRN, David, « Maps Telling Stories ? », The Cartographic Journal, 2018, Vol.55, n° 1, pp. 36-57.

Franz-Benjamin Mocnik est professeur adjoint à l’université de Twente aux Pays-Bas et diplômé d’un doctorat de l’université technologique de Vienne depuis 2012. Il a effectué ses recherches post-doctorales à l’université de Heidelberg au sein du groupe de recherche du GIScience. Ses recherches se penchent sur ce qui rend l’information géographique, géographique. Quant à David Fairbairn, il est conférencier en géomatiques à l’école d’ingénierie civile et de géosciences de l’université de Newcastle en Angleterre. L’article que nous allons analyser, daté de 2018, se demande dans quelle mesure les cartes conventionnelles peuvent raconter une histoire, comme le ferait un texte narratif. Cet article est composé d’une introduction, de quatre parties principales, elles-mêmes découpées en plusieurs sous-parties et d’une conclusion.

Dans leur introduction, les deux chercheurs présentent les deux supports de cette recherche : la carte et le texte. Partant du constat que le texte, comme celui d’un guide de voyage, serait plus efficace qu’une carte pour rendre compte des expériences des voyageurs précédents et ainsi, donnerait des descriptions plus précises de certains lieux. Dans un guide de voyage, lorsque le texte est accompagné de cartes, les représentations des expériences dans le temps et l’espace se caractérisent par des symboles et des mots. En effet, le texte permet une plus grande accessibilité aux notions liées au temps tandis que la carte permet une meilleure description spatiale. Ainsi, les chercheurs se demandent s’il est possible de créer des cartes capables de raconter des histoires comme le ferait un texte. Bien que certaines cartes multimédias ou numériques permettent aujourd’hui de raconter des histoires, les chercheurs proposent dans un premier temps de déterminer l’utilité des représentations du texte et de la carte conventionnelle et leurs ressemblances structurelles leur permettant de décrire la réalité. Une seconde partie de l’article propose un nouveau concept permettant de modifier la carte de sorte à ce que les éléments structurels des textes y soient intégrés pour rendre plus accessible les histoires. Une première partie s’intéresse à la représentation de l’espace dans les cartes et les texte. Une deuxième partie interroge le contraste entre les représentation des textes et des cartes à travers les concepts d’échelle, de dimensions, de symboles et de modèles. Puis, une troisième partie s’appuie sur les descriptions textuelles de Robert MacFarlane en guise d’exemple. Enfin, une dernière partie propose un concept, intégrant les propriétés structurelles d’un texte et d’une carte, dénommé « story focus ».

Mocnik et Fairbairn définissent les représentations comme « des substituts pour, et des transformations de la réalité ». Elles permettent notamment de faire le lien entre notre compréhension et le monde réel. Elles sont également des créations de l’Homme, pour les connaissances l’Homme. Les propriétés d’une carte sont multiples ; la carte est graphique, multi-dimensionnelle et une échelle y est incorporée. Elle permet également d’enrichir une texte. On distingue également les cartes conventionnelles des cartes multi-media qui utilisent un contenu technologique dans la visualisation de l’information géographique. Selon Agnew, l’espace est une construction de l’activité sociologique et politique qui peut être analysée. Le « lieu », est un endroit perçu émotionnellement et doit être au centre de toutes les analyses du comportement spatial. Ainsi, Agnew propose de remplacer les études topographiques par des représentations topologiques pour mieux comprendre le monde. En évoquant les travaux de Duncan & Levy et de Wood, les deux chercheurs montrent les difficultés (voire l’impossibilité) de créer des cartes objectives et réelles en raison des conventions culturelles de chacun d’entre nous.

Le texte quant à lui est définit comme une forme linguistique de communication qui peut être lue. Un texte est ainsi composé de mots, eux-mêmes composés de lettres et formant des phrases. Le texte est classé selon son but et son mode comme la fonction descriptive, narrative ou explicative. Une analyse des possibilités linguistiques d’un texte permet de montrer la manière dont il peut être agrémenté de variables et de différentes caractéristiques comme le rythme, les dialogues, la taille de la police, la couleur etc. Toutes ces variables peuvent par conséquent, influencer le lecteur.

Ainsi, les chercheurs montrent que les représentations permettent de transmettre des idées, des concepts ou des réalités à travers l’utilisation de symboles. Ils expliquent également que les informations transmises grâce aux représentations dépendent d’un contexte. Une analyse de l’état mental du lecteur devrait être analyser. L’impact cognitif sur ce dernier serait variable, il y aurait plusieurs façons d’interpréter l’information donnée même si les modes de communication supposent que les représentations ont une interprétation et un contexte donnés.

La deuxième partie de l’article est consacrée à l’analyse des aspects structurels de la carte et du texte afin de comprendre les différents aspects de l’information pouvant être transmis. La première différence entre le texte et la carte est la façon dont les symboles et les mots sont arrangés. Le carte établit le lien entre la localisation d’un espace et la carte. La carte est multi-dimensionnelle tandis que le texte ne possède qu’une seule dimension. Un tableau montre les différences entre les deux supports permettant de démontrer que le texte donne une importance au temps, tandis que la carte donne une importance à l’espace. Pour donner un contexte au temps et à l’espace au sein des deux supports, les aspects thématiques sont essentiels mais sont utilisés différemment dans les deux supports. L’échelle permet de représenter l’espace et le temps. Dans le cas d’une carte conventionnelle, l’échelle est fixe. Pour le texte, l’échelle du temps et de l’espace est variable. Cette variabilité est dû à la différence de dimensionnalité. Les hypothèses dégagées par le texte et la carte diffèrent également selon les représentations. Dans le cas d’une carte, les choses qui ne sont pas représentées ou qui se trouvent en dehors d’un cadre suggèrent qu’il n’existe rien au-delà de ce dernier. Pour le texte en revanche, si quelque chose n’est pas mentionné cela ne veut pas sous-entendre que cela n’existe pas. On assiste alors à un monde d’hypothèses ouvertes dans le cas d’un texte et d’un monde d’hypothèses fermées pour la carte. La réalité dans une carte est organisée en point, lignes ou encore pictogrammes. Leur nombre est limité et organisé grâce à des concepts. À l’inverse du texte, chaque symbole renvoie à un seul concept. En revanche, les relations spatiales dans la carte sont plus implicites grâce aux formes et aux arrangements spatiaux représentés. On lit et perçoit de manière différente les cartes et les textes. La carte, visuelle, donne une vue d’ensemble et permet d’être lue dans son ensemble. À l’inverse, le texte doit être lu de manière linéaire. On comprend ainsi que toutes les représentations sont subjectives car elles sont le produit d’une création humaine et de choix délibérés. Les cartes conventionnelles tendent cependant à être plus objectives que les textes grâce aux descriptions plus précises des lieux présents dans la carte comparé aux descriptions vagues d’un texte. À ce titre, le texte est donc capable de retranscrire l’ambiance d’un lieu permettant au lecteur de ce projeter ; ce qui n’est pas le cas d’une carte. Les représentations sont donc limitées pour décrire le monde réel. Le processus de généralisation d’une carte par exemple conserve les relations topologiques et le sens spatial d’un lieu. Pour le texte, la forme de généralisation (l’extrait) permet de montrer l’importance des concepts. Ainsi, la carte et le texte permettent de représenter la réalité avec une certaine flexibilité.

Avant les discussions sur l’intégration de la nature des textes vers la cartographie dans la quatrième partie, les auteurs font une distinction entre les fonctionnalités des cartes et des textes dans la troisième partie. Les distinctions entre les textes et les cartes, indiquées par les auteurs à travers les travaux de Macfarlane (2013) et Casey (2002), se retrouvent principalement dans deux aspects : les caractères particuliers de l’usage et de l’effet, dont les différences structurelles au sein des représentations.

Ils soulignent le fait que les textes apportent plus de contenus narratifs sur les lieux, qui permettent de caractériser les endroits avec les histoires et même des sensations locales abstraites. Les cartes, en revanche, montrent une forte capacité à illustrer les interrelations entre différents endroits, soit des relations abstraites, soit des relations géographiques. En raison du caractère narratif, le texte qui possède un filtre plutôt linéaire, à l’égard de la représentation. Il se focalise davantage sur un élément unidimensionnel : le temps. Cependant, les cartes décrivent et de mesurent l’espace, formant ainsi un élément bidimensionnel.

La coopération entre les textes et les cartes se limite à la cartographie multimédia, laquelle se compose de cartes agrémentées de photos, vidéos, etc. Dans cet article les auteurs indiquent que cette approche ne parvient pas à diminuer la séparation entre les textes et les cartes en termes de représentation et de compréhension. Ils proposent ainsi le concept de « story focus » dans la quatrième partie pour intégrer le caractère textuel dans une carte.

Le concept de « story focus » est définit par les auteurs comme un paradigme qui peut rétablir fondamentalement la compréhension des cartes. Pour former une perception générale sur les cartes le « story focus », l’article se concentre sur les contenus actuels des cartes et sur l’aspect abstrait produit dans les cartes. Afin de raconter une histoire dans les cartes, il est nécessaire de les changer auprès du développement du temps, lequel est normalement chargé par les textes. Les éléments qui peuvent être représentés auprès du développent du temps incluent les cartes multicouches, le niveau des détails, l’échelle et la précision, les émotions et les sensations etc. L’exemple donné est la hauteur de marée sur la côte, dont le changement est potentiellement important sur l’histoire que nous allons raconter. L’idée est que les cartes peuvent présenter les données en série, avec un temps donné différent.

Un autre point concernant les contenus est que la priorité conventionnelle des relations spatiales dans la cartographie doit être diminuée. En représentation dans les cartes, pour se focaliser sur les histoires (ou « contenus narratifs »), les auteurs nous proposent d’assigner plus exactement les informations qui aident à raconter l’histoire plutôt que simplement les relations spatiales.

Ensuite, la subjectivité est aussi une nature soulignée dans l’article pour le concept « story focus ». L’article discute de la focalisation, l’échelle et la symbolisation. L’emphase sur les informations non-spatiales rend libre la représentation de la subjectivité dans les cartes, qui était limitée par la structure spatiale depuis longtemps. En incluant les interactions sociales et les perceptives personnelles, les cartes « story focus » doivent nous rendre une vision subjective d’une certaine personne, par l’arrière-plan culturel d’un évènement, des quartiers autour de cette personne, même l’aura (nimbe) des autres personnes qui sont autour de lui. Cependant, la flexibilité de l’échelle nous permet de représenter les informations thématiques en volume sélectionnées librement et selon des niveaux de précision plus souples. Au lieu de représenter les informations statistiques, il est possible de symboliser les émotions vers les quartiers ou les rues, pour ajouter de la subjectivité dans les cartes.

Selon l’article, l’expressivité est un aspect aussi important au sein des cartes « story focus ». Avec les ajustements structurels des cartes, l’expressivité augmente. L’un suppose un monde-ouvert, qui ne cherche pas à représenter tous les détails d’un quartier, mais capture les caractères cruciaux. L’autre décrit l’atmosphère d’un endroit où une histoire se passe. Le changement de style des cartes se consacre à représenter les statuts émotionnels des lieux.

En conclusion, malgré les limites narratives naturelles des cartes et en comparant les textes, les auteurs indiquent que la communication entre les lecteurs et les cartes, rendue par les cartes « story focus » peut devenir plus efficace et plus interactive. En même temps, le concept de création, les cartes « story focus » restent à explorer davantage avec l’intégration des autres formats (créatifs ou numériques).

Synthèses Fabricio Villamil & Mathieu longlade

Alenka Poplin (2017) Cartographies of Fuzziness: Mapping Places and

Emotions, The Cartographic Journal, 54:4, 291-300, DOI: 10.1080/00087041.2017.1420020

SYNTHÈSE

Alenka Poplin est professeure dans l’Iowa State University, elle est fondatrice de GeoGames Lab, elle travaille sur la géolocalisation, des cartes online et GIS basées sur des lieux. Dans ce texte, dès l’introduction, l’auteur explique la difficulté pour récupérer des données sur les émotions et pour pouvoir les représenter sur des cartes. Ainsi, comme un manque d’informations sur les émotions liées aux lieux dans les recherches actuelles. En effet, différentes études ont fait des efforts pour mesurer des émotions en analysant les réponses galvaniques de la peau (GSR), c’est à dire les changements de sueur, méthode qui paraissent insuffisants pour une tâche si complexe.

Les expériences liées aux lieux doivent être étudiées avec une interaction plus forte avec les acteurs et des échelles beaucoup plus ouvertes. Cette recherche utilise l’échelle de Russell (1980) « Circumplex Model of Affect » qui est inspirée du modèle circulaire des expressions faciales de Schlosberg (1952). Ce modèle se compose en deux axes croisés : l’axe horizontal Est-Ouest est celui du plaisir-déplaisir et l’axe verticale Nord-Sud est celui de l’hyper excitation-sommeil. Il y a aussi 4 dimensions dans les intersections : Nord-Ouest détresse, Nord-Est excitation, Sud-Est contentement, Sud-Ouest dépression.

Les systèmes d’informations géographiques (GIS) classiques peuvent garder les données des objets bien délimités mais pas des objets en constant changement comme des forêts ou des lacs et même pas des lieux qui dépendent de descriptions et de représentations personnelles comme « le centre-ville ».

Donc il faut insister dans la création de systèmes d’information géographiques qui puissent se localiser en gardant les notions sociales totales sur les lieux, c’est à dire mieux stocker l’information dans le cadre de la dichotomie qualitative-quantitative. Ce document est une contribution à cette tâche en se focalisant sur « les lieux de pouvoir » (power places)

Pour l’auteur les lieux de pouvoir sont là où les personnes peuvent aller se recharger et se relaxer dans le cadre d’une quotidienneté stressante. Ils peuvent aussi évoquer différentes émotions et peuvent se localiser à l’intérieur comme à l’extérieur. Les interrogations principales de cette recherche sont sur la localisation et les descriptions de ces lieux, ainsi comme les descriptions sur les émotions liées aux lieux.

L’expérience qui a été conduite s’est faite sur deux villes, Hambourg en Allemagne et Ames aux Etats-Unis. La première est une ville de 2 millions d’habitants et la deuxième une ville universitaire de 62 000 habitants et les enquêtés sont des étudiants. La ville d’Hambourg a eu 101 participants et celle de Ames 72 participants Cette étude est menée à l’aide d’une carte représentant la ville, un questionnaire imprimé et une liste d’émotions. Le même dispositif a été mis en ligne pour la ville d’Ames. Après explication du concept de lieux de pouvoir les étudiants ont placé leurs lieux de pouvoir sur la carte en les décrivant sur le questionnaire. Les catégories principales du questionnaires incluent la localisation des lieux de pouvoir, leurs caractéristiques, les émotions que l’on y ressent, les modes de transports pour l’atteindre, la possibilité d’esquisser ce lieu ainsi que les informations de genre et d’âge des participants.

Il a été demandé aux étudiants de n’indiquer que les lieux à l’extérieur et publics. L’enquête parvient à dénombrer 191 lieux de pouvoir pour la ville de Hambourg et 136 pour la ville d’Ames. La principale catégorie relevée est celle des parcs et des espaces verts. La deuxième étant celle des espaces à l’intérieur de bâtiments tels que les restaurants ou les magasins.

Les mots et expressions utilisés par les enquêtés ont été rassemblés dans sept différentes catégories telles que : expérience, atmosphère, infrastructure, vert, eau, activité et objets. Un tableau résume les principales catégories de la descriptions, le nombre de descriptions de chaque catégories et le pourcentage de toutes les descriptions sélectionnées dans la ville. A Hambourg se suivent l’atmosphère (27.2%), l’expérience (21.5%) et l’eau (18.3%) alors qu’à Ames c’est l’expérience (31%), l’atmosphère (23%) et l’infrastructure (20.5%). Un deuxième tableau résume les émotions utilisées pour identifier les lieux de pouvoirs. Cela avec un pourcentage des mots utilisés par les enquêtés pour identifier ces espaces. Puis, afin d’améliorer la compréhension de ces données il a été utilisé le Modèle Circomplexe de l’Affect de Russel pour localiser sur un repère les mots utilisés pour chaque ville. Un repère a été fait pour Hambourg et un autre pour Aimes

Cette expérience possède des limites méthodologiques qui sont partagées par l’auteur. L’utilisation du GIS requiert l’insertion de données précises pour localiser les espaces étudiés. Dans l’étude ces espaces sont représentés par des points. Toutefois, la précision de la localisation de ces espaces n’est pas importante car les mêmes émotions peuvent être ressenties proches de cet espace. De plus il est difficile de définir la localisation exacte d’un espace, c’est à dire là où il commence et où il se termine. L’importance selon l’article est de s’intéresser à la manière dont ils sont perçus, mémorisés et expérimentés. Des lieux de pouvoirs peuvent également être cartographiés en tant que point, faisant références à un banc ou une voie de piétonne. Enfin, concernant les structures de l’affect ou de l’expression des émotions des différences culturelles ont été observées entre étudiants américains et allemands. Cela s’observe sur le repère créé précédemment sur l’axe plaisir-éveil davantage utilisé par les étudiants américains.

Synthèse: Mahdokht Karampour /Lissette Rosales

Synthèse: Sentir et ressentir Paris. L’exemple du quai du RER B à Châtelet-les Halles de Lucile Grésillon

Mahdokht Karampour /Lissette Rosales

L’auteure met en place un dialogue avec les neurosciences pour développer un axe de la recherche géographique à partir de l’étude de cas située à la station du RER, Châtelet-Le Halles, à Paris. En ce sens, elle commence par exposer la signification polysémique en français du verbe «sentir» , qu’elle décrit comme : « Au sens concret, il signifie l’action de percevoir olfactivement ou tactilement un objet ou une personne. Au sens abstrait, il insiste sur le fait de percevoir une action, quelque chose ou quelqu’un (« je le sens mal ») ou d’être dans un état de bien-être («

je me sens bien ») » (Grésillon, 2013).

Ainsi, l’auteure développe deux branches par rapport au sentiment, le domaine de la sensorialité et également celle de la sensibilité, en explorant l’espace depuis l’odorat et en mettant en évidence les expériences de plaisir ou de dégoût vécues par les usagers des transports publics à Paris.

L’auteure met ensuite en discussion deux aspects qui font partie du processus d’institutionnalisation de la géographie en tant que discipline scientifique à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle : le premier, la recherche de l’objectivité fondée sur une séparation nette entre la sensibilité et l’analyse scientifique; et le second est lié au fait que, dans l’observation scientifique, on privilégie la vue comme principal moyen de captation de l’information en laissant de côté d’autres sens comme l’odorat, le toucher ou le goût.

Avec le développement ultérieur de la géographie ont émergé des positions qui ont dépassé ces limites, l’une des plus importantes peut être observée à l’arrivée de la phénoménologie avec les propositions d’Erik Dardel, où le tournant épistémologique se concentre sur l’observation de la relation entre le sujet et l’objet depuis l’émotionnel, le multisensoriel et l’hédoniste, dépassant les visions qui séparent l’objet du sujet et se concentrent uniquement sur l’interaction de ses propriétés.

Ce travail, est basé sur les perspectives de la géographie de la perception et la géographie des représentations. La première considère le paysage comme un réseau de significations qui est compris de différentes manières par des individus ou des groupes, et la seconde définit l’espace comme une construction sociale, et donc une représentation qui peut être lue à travers les caractéristiques structurelles et fonctionnelles de l’espace. À partir de ces deux perspectives, l’auteure propose d’enrichir le travail géographique en intégrant le sens de l’odorat en ce qui concerne les aspects liés aux neurosciences et les perceptions de plaisir et de dégoût depuis la psychologie à partir d’un lieu.

En ce qui concerne l’étude de cas, l’auteur fait une description concrète de la gare Châtelet- Les Halles, construite en 1977 et constituée comme l’une des plus grandes liaisons des transports publics parisiens. Sa construction la caractérise comme un trou de 25 mètres de profondeur, ce qui présente des difficultés pour sa ventilation puisqu’elle n’est pas ouverte au ciel. Son analyse est centrée sur le voué à la ligne de RER B direction Saint-Rémy-Lès- Chevreuse sur un côté, et au RER A direction Marne-la-Vallée-Chessy sur l’autre, où circulent près de 800 000 personnes par jour.

Sous l’observation personnelle de la chercheuse, celle-ci souligne la présence de fauteuils bleus, de distributeurs automatiques, d’un sol noir et sale où l’on observe du chewing-gum, accompagnés par les bruits des freins des trains, les messages audio et les voix des utilisateurs et l’entrée de faible luminosité. En ce qui concerne l’odeur, elle remarque la présence de sulfure d’hydrogène, qui rappelle le souvenir des bains universitaires.

Alors l’odeur devient l’objet d’investigation géographique. L’objectif principal de la chercheuse est d’évaluer la sensibilité olfactive des passagers et leurs vécus de l’attente. L’hypothèse principale est que l’odeur est un facteur fondamental dans la composition du lien établi entre l’individu et le lieu. L’odeur devient alors une clé pour saisir le vécu et le perçu sensibles de ceux qui pratiquent quotidiennement cet espace de transition.

Les questionnaires sont alors de nature in situ dans un espace clos de transport de masse, et brefs, pour correspondre à un espace de transit marqué par une attente courte. La méthode choisie est l’entretien, ce qui facilite l’évocation rapide des perceptions olfactives et qui favorise l’élaboration des idées grâce à une confiance établie. Lors de l’entretien l’âge, le sexe et la fréquence de l’usage du quai sont interrogés.

Trois questions sont posées. La première : « Est-ce que ça sent ? » Si la réponse est positive la deuxième question la suit « qu’est-ce que ça sent ? » Ensuite, « Qu’est-ce que ça vous évoque ? » L’intérêt des deux premières questions est de pouvoir comparer la perception des usagers. La dernière question démontre les représentations et les vécus de chaque passager pendant l’attente au quai. Dans le cadre global de ce projet de recherche cette dernière question traite la modalité du bien-être de chaque usager. L’échantillon défini devrait correspondre à la composition réelle de la population qui pratique ce lieu, alors 60% d’hommes et 40% de femmes, 30% de 15-24 ans, 30% de 25-34 ans, 30% de 35-54 ans et 10% de 55 ans et plus, enfin 20% de voyageurs occasionnels avec un usage d’au moins d’une fois par mois. Le moment de l’enquête devrait également être conforme, en fonction des saisons et de la fréquentation du quai. Ceci permet d’évaluer les facteurs de température, d’intensité et de diversité des odeurs et d’illustrer les différences entre l’été et l’hiver. La régularité de la fréquentation est étudiée selon différentes périodes de la journée, l’heure creuse ou pleine afin de mesurer le stress. Enfin les questionnaires en été effectués seulement en semaine pour correspondre à la routine et au ressenti quotidien de chaque individu.

Au total 109 questionnaires ont été effectués, 11 non analysés. Les réponse à la question « Qu’est-ce que ça sent ? » ont été très diverses et distinctes. Sur 99 questionnaires 57 odeurs différentes ont été évoquées. Seules 19 odeurs sont partagées telles « la pisse », « un mélange d’odeur » etc. D’après l’auteure le fait étonnant est que le parfum Madeleine à la fragrance de muguet qui est réellement utilisé dans cet espace depuis 1999 n’a jamais été évoqué. Sur 99 questionnaires, 28 usagers font des analogies entre cet endroit et d’autres endroits par l’aspect clos comme « grotte ». Une analogie à d’autres types d’endroits s’est également produite à cause du dégoût que l’odeur ressentie a provoqué, comme « local poubelle ». De ce fait, nous apprenons que les modes d’identification des odeurs se font par analogie, par comparaison, et par d’autres modes de perception.

Par conséquent la chercheuse a également été amené à évaluer la « tonalité hédonique » relevée, par phrases et adjectifs. L’évolution hédonique de ce lieu est donc majoritairement négative. Sur 38 items, 23 étaient de tonalité négative comme la phrase « ça pue ». Tandis qu’il y avait aussi quelques cas de l’évolution hédonique positives comme « agréable » et « plaisant ».

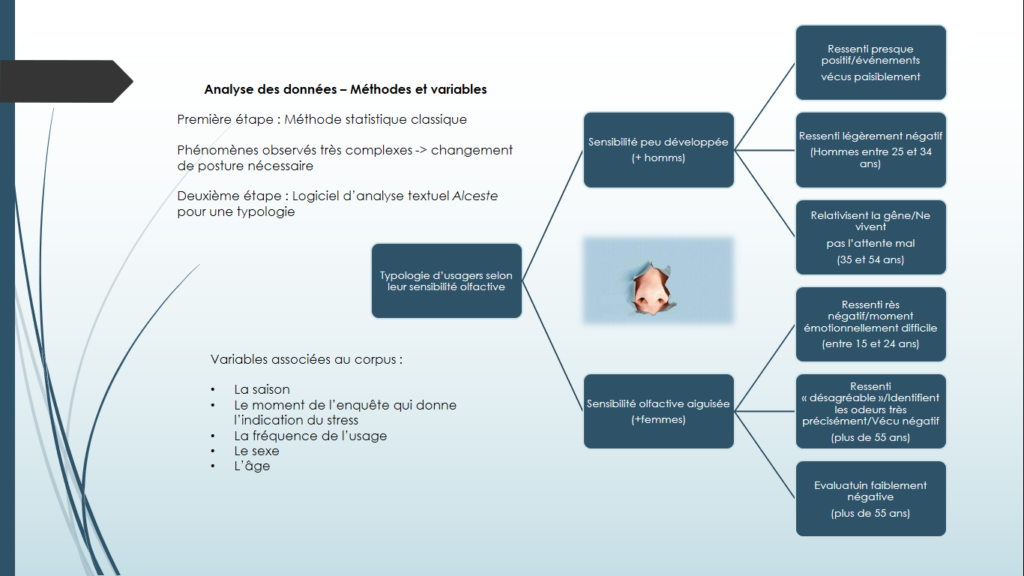

En raison du « caractère complexe et multifactoriel de l’olfaction » et face au manque des pistes de comparaison, il a été décidé que le corpus d’entretiens soit traité par un logiciel d’analyse textuel, Alceste, fondé sur une statistique de mots facilitant le rapprochement des individus et la création de groupes afin d’arriver à structurer des typologies d’usagers selon leur sensibilité olfactive. Alors les usagers se répartissent en 6 figures regroupées en deux types de sensibilité olfactive : Le premier type, sensibilité peu développée, valable pour ceux chez qui l’odeur a moins d’importance, ou bien à cause d’une olfaction peu cultivée. Majoritairement homme, ils identifient très peu les odeurs d’une manière qualitative, souvent par analogie à un lieu ou par une sensation. Cela comporte 3 types : Un premier groupe chez qui la contribution de l’odeur se trouve presque positive car ils évoquent des événements vécus paisiblement. Puis la deuxième figure regroupe des hommes entre 25 et 34 ans qui donnent aux odeurs de quai une valeur légèrement négative. Pourtant chez eux l’attente n’est toujours pas forcement un espace-temps de bien-être. Enfin le troisième groupe, usagers entre 35 et 54 ans qui fréquentent le quai 1 fois par mois et qui arrivent à relativiser. Ils ne vivent pas l’attente mal. Le deuxième type, doté au contraire d’une sensibilité olfactive aiguisée est constitué majoritairement de femmes et comporte trois figures : La première, composée de jeunes femmes entre 15 et 24 ans, chez qui les ressentis se relèvent très négatifs et la fréquentation du quai leur paraît un moment émotionnellement difficile. La deuxième figure s’agit des personnes ayant plus de 55 ans, identifiant les odeurs très précisément. La présence est donc vécue d’une manière désagréable. Enfin la dernière figure composée de femmes âgées de plus de 55 ans qui donnent une évaluation hédonique faiblement négative.

Enfin nous arrivons à plusieurs conclusions : Nous décrivons une odeur non pas par sa qualité mais par sa source supposée et par une évaluation hédonique, une analogie ou par un recours aux souvenirs autobiographiques. Les facultés olfactives dépendent donc non seulement des capacités des récepteurs olfactifs qui sont innés et varient d’un individu à l’autre, mais aussi de l’importance que l’on y accorde. En somme, la sensorialité est propre à chaque individu et dépend non seulement de son patrimoine génétique mais aussi de son vécu, de la part psychologique et sociale du sujet, et de son acquis.

Comme évoqué par la chercheuse, ce dialogue instauré avec la neuroscience a permis de démontrer une fois de plus la complexité de l’interaction entre l’humain et son environnement en essayant de dépasser une vision naturaliste sur ce sujet. Cette étude confirme que saisir la sensibilité olfactive de chaque individu demeure complexe et délicate car cela touche à la part intime et subjective du sujet. De ce fait, elle affirme également cette difficulté rencontrée par les géographes dans le traitement de l’aspect olfactif d’un paysage.

Référence électronique

Lucile Grésillon, « Sentir et ressentir Paris. L’exemple du quai du RER B à Châtelet-les Halles », Norois[En ligne], 227 | 2013, mis en ligne le 30 juin 2015, consulté le 01 mai 2019. URL : http:// journals.openedition.org/norois/4637 ; DOI : 10.4000/norois.4637

Questions/Remarques – Alba Perset et Manon Prud’homme

Nous n’avions pas vraiment de questions à propos de l’exposé ou du texte en lui-même puisque les deux étaient très clairs et accessibles. En revanche, nous avions souhaité souligner les points forts de ce texte.

Alba : Le premier point fort de ce texte est sa construction, plutôt scolaire lui permettant de vulgariser le domaine de la neurophysiologie olfactive et de le rendre accessible à tous les publics. Nous avions également remarqué que l’analyse géographique par le sensible, c’est-à-dire l’interaction entre le sujet et l’objet ainsi que l’analyse de la dimension charnelle, rendaient l’article particulièrement accessible.

Manon : Nous avons également remarqué que le modèle proposé par la chercheuse étaient intéressant. En effet, ce dernier était transposable à d’autres sujets; faisant de lui un article scientifique de qualité et utile à des chercheurs qui mènent des enquêtes sur le terrain. En revanche, nous avons regretté la forme trop textuelle de l’article. Un tableau aurait peut-être permis au lecteur de rester attentif et de mieux comprendre les réponses apportées au questionnaire que la chercheuse a fait.

De manière générale, nous avons trouvé ce texte utile et intéressant. Le domaine des neurosciences a pu nous être présenté d’une manière originale, à travers un lieu que nous connaissons et que nous fréquentons. La méthode d’analyse proposée par la chercheuse a fait écho à nos recherches, pourtant très éloignées du domaine des neurosciences.

Synthèse d’article _ ndiki-mayi/perset

Anne Roqueplo, « La cartographie chez les artistes contemporains », revue Le Monde des cartes, n° 205, septembre 2010, p. 107-118.

La cartographie chez les artistes contemporains a été rédigé par Anne Roquelo, une architecte qui a réalisé une thèse sur la question de l’habiter traité par les artistes contemporains. La notion d’habiter tel que l’auteure la définie, est la prise en considération de l’Homme dans son milieu de résidence, de l’échelle du domestique à celle du territoire. L’article est publié par le Comité Français de la Cartographie, association qui contribue à la promotion et au développement des méthodes cartographiques, dans leur revue trimestrielle Le monde des Cartes.

Si les artistes s’emparent de la cartographie selon Anne Roquelo c’est d’abord parce qu’ils s’inspirent de techniques de champs disciplinaires de plus en plus large, et ensuite parce que la question de l’habiter les intéresse. L’auteure présente la cartographie et l’art comme partageant les mêmes objectifs et utilisant les mêmes outils, en ce que les cartes sont un « mode de représentation abstrait du monde ».

L’auteure rappelle qu’originellement la carte sert à la fois à la compréhension d’une réalité en tant qu’outils de communication, mais aussi à l ‘élaboration d’étude en tant qu’outils de travail cette fois-ci. L’art permet de dépasser la forme et la portée de la carte classique. Anne Roquelo propose trois axes représentatifs de nouveaux vecteurs de potentionalités apportés par l’art. Ces trois axes, qu’elle utilise comme structure pour la suite de l’article et que nous proposons de garder pour la structuration de cette note de synthèse, sont les suivants :

- du réel à l’imaginaire

- de l’objectif au subjectif

- du local au global

La première potentialité évoquée concerne le passage de la représentation du réel à la création d’un imaginaire. Sans vouloir revenir sur des exemples anciens de la liaison des artistes avec les cartes, – puisque l’article se veut traiter des artistes qui nous sont contemporains – , l’auteure se borne au Xxéme siècle. Anne Roquelot introduit rapidement la figure du flâneur, importante dans l’art littéraire et qui a su sortir des pages écrites pour se confronter à la pratique de la flânerie en ville. La dérive succèdera à la flânerie avec Guy Debord et l’Internationale situationiste[1]. Des cartes ont été utilisées pour retranscrire ces dérives et leurs perceptions. Plus tard dans les années 1970, c’est le Land Art[2] qui se développe avec la nature comme cadre de création de prédilection, et les artistes associent la carte à leur travail artistique.

Dans le premier exemple qui est donné, la dérive est orchestrée. Le collectif Stalker utilise la carte comme un guide de parcours qu’ils réalisent eux même en ayant fixé des contraintes préalables. Ainsi en 1995, pendant 5 jours ils marchent dans certains quartiers de Rome sans jamais poser le pied sur l’asphalte. Cela a nécessité de répertorier les endroits sans asphalte avant de réaliser le parcours. La représentation qui en découle est « opposée » à la représentation d’une carte sur laquelle les trottoirs et routes représentent de facto les circulations. En représentant l’opposé avec cette même idée de circulation, c’est un nouveau paradigme qui est créée.

Philippe Favier quant à lui, utilise la cartographie comme un terrain de jeu, une zone qui renferme des mystères à élucider. L’auteure Anne Roquelo utilise le terme d’expédition pour nommer l’oeuvre dévoilée dans l’exposition de 2004, intitulée Géographie à l’usage des gauchers. En effet, l’artiste exploite la carte comme un moyen de s’évader, de laisser place à l’imaginaire. L’infiniment grand de sa carte sur laquelle il présente des lieux imaginaires, des villes idéales, pousse le spectateur à s’investir et s’interroger sur sa posture de spectateur. Il est invité à participer, se balader dans l’oeuvre, forcé à aller et venir d’un bout à l’autre de la carte, à fouiller pour y dénicher des informations dans l’infiniment petit des détails.

Son univers est celui du voyage comme l’indiquent les symboles qu’il utilise dans ses oeuvres. Enigmes, rebus, cadavre exquis, l’artiste questionne la relation au sens en obligeant à regarder dans les « à coté », à détourner son regard pour se concentrer sur les détails de cette carte découpée, quadrillée. Ici il utilise la peinture sur verre pour créer un effet de relief à sa carte, lui donner une dimension plus réaliste et permettre au spectateur d’intervenir davantage, de partir à l’aventure vers un monde imaginaire inspiré de l’époque des grandes découvertes terrestres.

La seconde potentialité est le jeu de la balance entre l’objectif et le subjectif. Le travail de l’artiste Richard Purdy s’élabore autour de la question de la relativité de la vérité ; pour ce faire il intègre des « sysèmes » dont il apprend les « vocabulaires » afin de pouvoir ensuite les détourner en utilisant la même structure de language, qui donnera alors l’impression que ce qu’il en dit appartient effectivement au système de départ. Dans son tableau L’inversion du monde, l’artiste part d’une représentation connue et comprise par la majeure partie des gens : le planisphère, auquel toute personne ayant fréquentée les bancs de l’école, a déjà été confrontée. Il reprend les exactes mêmes codes puis tisse une nouvelle histoire des pays, des continents à partir de ce qu’il a inventé. Néanmoins, au premier coup d’œil son tableau ressemble à un planisphère classique, dont les informations sont en vérité erronées[3].

Pour un autre artiste, David Renaud, la subjectivité réside dans des choix esthétiques, qui s’apparentent à du graphisme. Il s’intéresse à la perception humaine de la géographie, ce qui selon sa démarche induits ses travaux « cartographiques » à être accompagnés d’éléments tridimentionnels représentants le relief des lieux cartographiés.

Un autre élément souligné par l’auteure est la construction mentale d’espaces, propre à la subjectivité de chacun, car il n’existe pas de codes pour cela et que ces constructions font appel la mémoire. Certains artistes s’appuient sur des constructions mentales d’inconnus ou de groupes de personnes pour constituer des sortes d’atlas subjectifs.

La troisième et dernière potentialité soulignée est celle du rapprochement et de l’imbrication du micro et du macro. Le travail de l’artiste Guillermo Kuitca est anthropocentré et questionne le rapport de l’individu à son territoire (qui change d’échelle, du micro – la chambre– au macro – le monde-) à travers le prisme de l’intime. Son medium de prédilection est la peinture, mais au lieu d’utiliser des toiles comme support il va également utiliser des matelas pour rapprocher sensoriellement le corps de l’individu aux cartes ou plans qu’il va ensuite peindre dessus. Ce support donne corps à l’œuvre, sert de référence pour le « spectateur » et participe à une sorte de va-et-vient entre le physique et le mental.

Chez les artistes présentés, la carte ne devient pas un medium unique mais est intégrée à un processus de création – souvent itératif et sur un temps très long pouvant aller jusqu’à plusieurs années – , qui nécéssite une appropriation des codes de la cartographie. Une fois ces codes intégrés intégralement ou partiellement, l’artiste peut les manipuler et les détourner afin de servir son propos artistique. L’utilisation de la carte par les artistes permet une relativisation de la réalité, le développement d’une perception plus subjective de la place de l’homme au sein et avec son territoire ainsi que le bouleversement de codes et croyances établies. C’est le potentiel artistique à ouvrir des brèches qui a fini par toucher le monde des cartes. Les représentations non scientifiques de ces artistes ne sont pour autant pas moins valables que des cartographies plus « classiques ». Elles sont néanmoins plus sensorielles et invitent plus intuitivement les observateurs de ces représentations à se questionner sur leurs rapports au(x) territoire(s). La géographie n’est pas figée.

Les questions

Quel est le statut de ces cartes pour l’auteur de l’article ? Sont-elles uniquement considérées comme des oeuvres créatives ou serait-il envisageable de les considérer comme un corpus d’images à analyser ?

La lecture de l’article amène à croire que ces oeuvres pourraient tout à fait faire partie d’un corpus à analyser. En effet, et c’est ce que souligne Anne Roqueplo à la fin de son article, les artistes développent des points particuliers en y injectant leur propre ADN. Cette subjectivité, certainement moins palpable dans une cartographie plus classique, révèle bien un ou des points de vue d’un individu sur une situation donnée.

En quoi le procédé itératif utilisé par ces artistes diffère-t-il de l’élaboration des “cartes classique” ?

Les artistes ne sont pas limités dans leurs outils et l’usage qu’ils en font. Tandis que la cartographie plus classique, même si ses codes et medium évoluent avec le temps et les avancées technologiques par exemple, est tenue au respect de certaines chartes et objectifs selon une méthode définie. Cette production, va s’établir dans une période donnée et pourra être réactualisée une, deux ou trois décennie plus tard par exemple en s’appuyant sur des méthodes similaire à la précédentes afin d’avoir une continuité.

Chez les artistes, les règles et codes sont plus élastiques, malléables et ils les utilisent au regard de leur compréhension du monde et de leur artist statement. Dans les deux cas, le procédé est itératif, c’est le potentiel de l’élasticité de la répétition du processus qui diffère.

[1] Mouvement situé entre art et politique, ce dernier pousse à l’émancipation créatrice dans la vie quotidienne avec la psychogéographie dont le projet est de réorganiser la ville pour qu’elle puisse accueillir de nouvelles situations, des moments de vies singuliers et éphémères.

[2] Le Land Art s’articule autour de l’éphémérité des oeuvres et les transformations extérieures et non controlées que la nature leur apporte. L’oeuvre ne doit plus être figée, transportable, négociable.

[3] Cela dépendant selon l’artiste de la position que l’on se veut adopter.